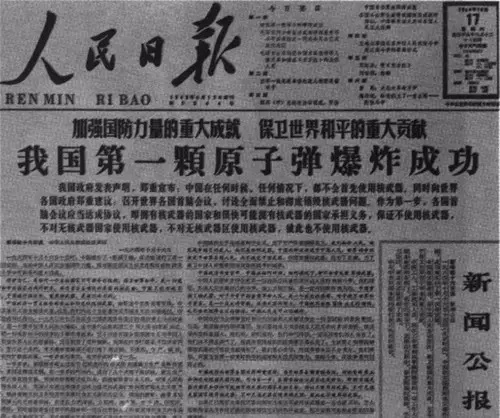

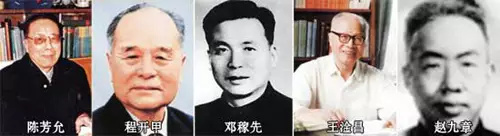

1999年,在建国五十周年大庆前夕,中共中央、国务院和中央军委向23位科学家颁发、追授了“两弹一星”功勋章。在他们当中,邓稼先是我的姑父,王淦昌、邓稼先、陈芳允、赵九章和程开甲等5位科学家是九三学社社员。作为九三学社中央思想建设研究中心研究员,我研究过这5位科学家的人生旅程,发现在从事“两弹一星”研制工作之前,他们的经历惊人地相似。回顾这5位科学家所走过的道路,我深受感动和教育。现将我的四点体会写出来,与大家共勉。

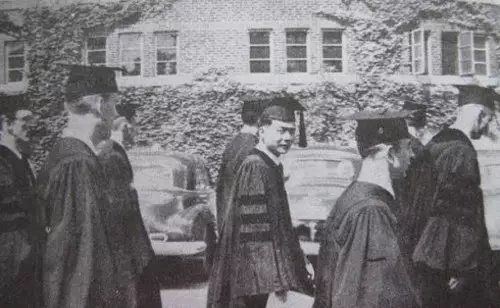

首先,他们都是祖国优秀的人才。当年,在国内的著名大学里,尽管条件十分艰苦,他们都是勤奋爱学的好学生。毕业后,他们通过考试进入国外的大学或者研究机构继续刻苦学习并取得优异的成绩。在各自研究的领域里出类拔萃是他们为“两弹一星”研制工作做出贡献的专业基础。1941年,姑父进入西南联合大学物理系学习。西南联大是被迫从日本占领区迁到昆明的北大、清华和南开3所大学的联合体。几处简陋的校舍构成了这所当时中国的最高学府。学生们住在土墙草顶的宿舍里,40个人一间大屋,睡上下铺,点煤油灯。学生们每天吃掺了砂子的米饭,还吃不饱。很多图书和实验仪器在运输途中被损坏或丢失,残缺不全;晴天时,敌机经常来轰炸,大家躲到防空洞里面,无法上课;雨天时,敌机不来了,但是教室的铁皮屋顶被雨水打得当当作响,吵得学生们听不清老师讲课。学习上和生活上的种种艰苦条件没有使这些失去了家园、生长在半殖民地环境中的青年人屈服,他们唱着“千秋耻,终当雪,中兴业,须人杰”的校歌,怀着对日本侵略者的仇恨,发奋地为民族的独立和祖国的强盛而读书。在这种后人难以想象的艰苦环境里,西南联大造就了许多杰出人才,包括92名新中国两院院士和杨振宁、李政道两位诺贝尔物理学奖获得者。1948年10月,姑父进入美国普渡大学研究生院核物理专业学习。在和平安定的环境中,他如鱼得水,搏击在知识的海洋中,仅用23个月就完成了题为《氘核的光致蜕变》的博士论文,于1950年8月20日获得博士学位。

其次,在他们心中,祖国高于一切。在海外完成学业以后,他们的能力和才智得到导师的认可,本可以留在英国、德国、美国这些令很多人向往的,生活条件优越、科研水平先进的国家工作、生活。他们义无反顾地选择了报效祖国之路。东北沦陷后,王淦昌先生回到祖国。在抗日战争中,他随浙江大学从杭州经过江西、广西,最后辗转到贵州的遵义市郊落脚,历尽磨难。赵九章先生从德国柏林大学到抗战后方的西南联大任教,家里穷得没有钱为病危的女儿治病。无论经历什么样的磨难,他们报效祖国的决心从来没有动摇过。祖国高于一切是他们为“两弹一星”研制工作做出贡献的思想基础。在普渡大学,姑父的导师十分器重这个中国青年,有意带他到英国继续学习研究,将他培养成为世界著名物理学家。导师的美意和摘取科学桂冠的前景令姑父心动。最后,姑父还是婉言谢绝了导师的邀请,坚持回来报效祖国。爆发朝鲜战争的消息传到美国,姑父担心他回国的愿望受到阻碍,在获得博士学位后的第九天,姑父就与百名爱国青年一道乘威尔逊总统号轮船离开美国,投入新中国的怀抱。

第三,他们都亲身经历过国家遭受侵略、人民成为亡国奴的痛苦。从而深刻地认识到只有民族独立、国家富强,才有个人的幸福生活。用自己掌握的科学知识救国、报国,追求中华民族的复兴是他们为两弹一星研制工作做出贡献的动力。1937年7月,日本侵略者占领了北平。不久,中国的最大城市上海和首都南京相继被日本鬼子占领,大半数中国人沦为亡国奴。姑父一家的生活与被占领区的人民一样,陷入了水深火热之中。姑父的父亲邓以蛰教授当时患有肺结核病,不能长途跋涉,无法随他任教的北京大学和清华大学南迁,全家被迫滞留北平。在日本人的统治下,学校用日文授课,课本里面的太阳是日本。在《水浒传》里面,李逵穿的是和服。体育老师用日文发口令,音乐课教日本国歌。姑父和同学们的心里默默地、不断地流泪。为了奴化中国人,日本鬼子强迫中国百姓向日本兵行鞠躬礼,否则就要受到毒打。看到日本鬼子在中国的土地上如此横行霸道,姑父感到十分屈辱和气愤,他宁愿多走路绕过站岗的日本兵也不向侵略者敬礼。每当日本鬼子占领一座中国城市,他们就强迫被占领区的中国人举着日本旗游行庆祝。1940年初,北平志成中学高中学生邓稼先再也无法忍受这种侮辱了,他气愤地撕碎了日本旗并踩在脚下。志成中学的校长找到邓以蛰教授,对他说:“这件事早晚会被汉奸报告日本人的,太危险了,还是想办法让孩子躲一躲吧。”邓以蛰决定让长女邓仲先带邓稼先到四川投靠时任江津国立第九中学校长的四叔邓季宣。面对国土沦丧、人民涂炭的情景,百感交集的邓以蛰对儿子说了一句影响他一生的话,“稼儿,以后你一定要学科学。不要像我这样,不要学文。学科学对国家有用。”就这样,十六岁的姑父被迫离开了北平。他望着即将分别的父母和姐姐、弟弟,想到一家人被可恶的日本鬼子害得天各一方,不知何时才能再团聚。面对父亲沉重的嘱托和母亲、姐姐伤别的眼泪,他悲愤填膺地对弟弟说:“毛弟,我现在只有仇恨,没有眼泪。”怀着救国的理想和对侵略者的满腔仇恨,邓稼先从此踏上了追求科学救国之路。

最后,他们都是具有无私奉献精神的科学家。新中国成立后,他们在科研机构或者大学里面工作,事业有成、生活安逸。国家一道命令,他们就转入了核武器研制工作的行列。这个工作涉及国家安危,必须严格保密。不能发表论文、不能参加学术活动,要隐姓埋名、断绝一切海外关系。对此,他们毫无怨言。在接受核武器研制任务时,王淦昌先生说:我愿以身许国!1996年6月,中国共产党建党七十五周年前夕,《光明日报》社的记者采访了我父亲、姑姑、我祖父许德珩的秘书和我,希望通过我们家两代知识分子为党的事业、为祖国的繁荣昌盛生死以之、奉献一生的经历,探讨中国知识分子的理想与追求。姑姑回忆起姑父在担任核武器研究院理论组长之前的生活时说:那时稼先工作很顺利,也很有成绩,经常在刊物上发表文章。周末我们总是带上孩子去爬山、游泳、散步。姑姑描绘的是一幅多么安逸、恬静、舒适、愉快的生活画面啊。当时姑父若不承担核武器的研制工作,会成为一位理论物理方面的著名学者。退一步,如果姑父像美国的原子弹之父奥本海默那样,完成原子弹研制工作后功成身退,从事一般科研工作,不继续研制氢弹和第二代核武器,也可能不会英年早逝!但是姑父毫不犹豫地选择了核武器的研制工作。记者问我姑姑,如果让姑父重新选择,他还会走这样一条路吗?略微停顿了一下,姑姑和我都肯定地回答说,他会的。祖国把关系到国家前途和命运的大事交给他,他向祖国奉献了自己的智慧和生命。一生能够如此地被祖国信任,又能够如此地报效祖国,是多么难得啊!

1985年国庆节,姑父刚刚经过直肠癌手术,躺在301医院的病床上。他心中突然产生了到节日的天安门广场看五星红旗的冲动。想到这里,他马上起身悄悄地对警卫员说:咱们去天安门广场看看。警卫员连连摇头。邓稼先决心已定,他带着警卫员,瞒着医生、护士,悄悄地从医院溜了出来,坐上公共汽车,来到天安门广场。邓稼先凝望着当年召唤他回到祖国的五星红旗,思绪万千。他对警卫员说:“到建国一百周年时,你就84岁了。那时候,我们国家肯定已经富强了,你可要来看看我呀……”警卫员闻听后不住地点头,两行热泪夺眶而出。

邓稼先那一辈人的故事离我们渐行渐远。他就读的武定侯小学早已成为金融街的一隅。在他和杨振宁曾经就读的中学——如今的北京三十一中学,大多数同学选择未来走杨振宁先生的路,还有一些同学认为邓稼先太傻。一个只崇尚明星大款、轻视英雄的国家是没有前途的。为了我们的后代生活得越来越好,我们有责任传播邓稼先那一代人的故事,弘扬邓稼先那一辈人的家国情怀。共和国的大厦,是成千上万名邓稼先用血汗建设起来的。他们的精诚报国之心,与山河共存。共和国的千秋大业,与日月同辉。

(本文刊发于2016年第5期《中国统一战线》杂志,作者系九三学社中央委员、九三学社中央思想建设研究中心研究员许进)