“假如生命终结后可以再生,我仍选择中国,选择核事业。”这是我国“两弹元勋”邓稼先在患癌症住院时说的一句话。

邓稼先

今天(6月25日),是邓稼先诞辰94周年纪念日。他是中国科学院院士,1951年加入九三学社,著名核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,为中国核武器、原子武器的研发做出了重要贡献。1999年,中共中央、国务院和中央军委追授邓稼先“两弹一星功勋奖章”。

“娃娃博士”的归国路

1924年6月25日,邓稼先出生于安徽省怀宁县一个书香之家。父亲邓以蛰曾担任北京大学、清华大学哲学系教授,他曾告诉邓稼先:“以后你一定要学科学,科学对国家有用。”17岁的邓稼先,考入西南联大物理系。1945年大学毕业后,邓稼先先后在昆明文正中学、培文中学和北京大学物理系任教。

抱着学更多的本领以建设新中国之志,他于1947年通过了赴美研究生考试,于翌年秋进入美国印第安那州的普渡大学研究生院——由于他学习成绩突出,不足两年便读满学分,并通过博士论文答辩。仅用一年多的时间就获得了博士学位。

当时邓稼先只有26岁,再加上有张可爱的娃娃脸,钱三强、王淦昌、彭桓武等都亲切地叫他“娃娃博士”。

邓稼先的成就,也纳入了美国政府的视线,他们打算用更好的科研条件、生活条件把他留在美国,他的老师也希望他留在美国,同校好友也挽留他,但邓稼先婉言谢绝了。1950年10月,他放弃了优越的工作条件和生活环境,和二百多位专家学者一起回到国内。一到北京,他就同他的老师王淦昌教授以及彭桓武教授投入中国近代物理研究所的建设,开启了中国原子核物理理论研究工作的崭新局面。

“国家要放一个‘大炮仗’”

1958年秋,二机部副部长钱三强找到邓稼先,说“国家要放一个‘大炮仗’”,征询他是否愿意参加研制。邓稼先义无反顾地加入到这项绝密工作中。

从此,邓稼先的名字便在刊物和对外联络中消失,他的身影只出现在严格警卫的深院和大漠戈壁。

902基地院部旧址,现被称作“两弹城”

902基地旧址照片,厂房和实验室在青山环抱中

起初,研究人员们准备接受苏联专家的培训,不料一段时日下来根本接触不到该领域的核心技术;没多久,苏联专家竟撕毁协议、撤离回国。邓稼先只好率领着28位平均年龄只有23岁的大学毕业生自力更生,开始了攀登原子巨峰的艰苦跋涉。

作为核武器研究所理论部主任和中国原子弹理论设计的总负责人,邓稼先不仅要亲自讲课、辅导并组织翻译、学习外文资料,还要思考原子弹研制的主攻方向。

邓稼先曾在“两弹城”使用的办公室

最终,邓稼先将目光锁定在中子物理、流体力学和高温高压下的物理性质这三个方面。这也是对中国原子弹研究的最大贡献。

方向明确后,邓稼先不舍昼夜,晚上备课,白天给年轻人补习专业知识;有时上完课,累得站在黑板前便睡着了。

邓稼先手写的字条

在当时,国内科研条件有限,科学家们制造精密、复杂的核武器,用的都是最原始的工具:炼制炸药用的是铝锅,精确计算时用的是手摇计算机、计算尺和算盘。

但科学家们不畏艰辛,上万次的方程式推算,演算纸用麻袋装,堆满了几个仓库。

中国工程物理研究院原办公室主任胡干达对那时的情景记忆犹新:24小时倒班,带个军大衣,带着面包,带着军用壶的开水,饿了就吃点面包或者冷馒头,困了就睡在计算机边上的地板上。

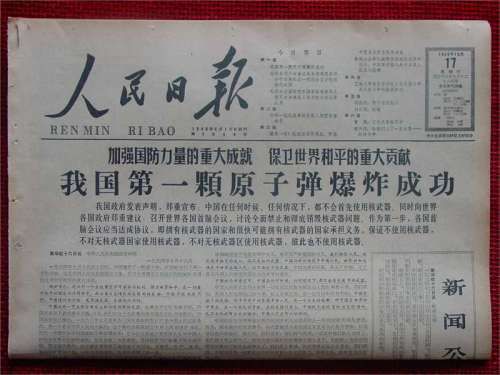

终于,在1964年10月16日下午3点,中国第一个原子弹试爆成功了!

有了原子弹,打破了美苏核垄断。一个月后,在中美大使级123次会议上,美国代表第一次使用了“中华人民共和国政府”称谓。日本记者这样写道“在中国罗布泊这团蘑菇云的辐射下,人类的战争即将放慢脚步”。

中国能在那样短的时间和那样差的基础上研制成"两弹一星" (前苏联8年、美国6年、法国4年、中国2年8个月),西方人感到不可思议。杨振宁来华探亲返程之前,故意问还不暴露工作性质的邓稼先说:"在美国听人说,中国的原子弹是一个美国人帮助研制的。这是真的吗?"邓稼先请示了周恩来后,写信告诉他:“无论是原子弹,还是氢弹,都是中国人自己研制的。”杨振宁看后激动得流出了泪水。正是由于中国有了这样一批勇于奉献的知识分子,才挺起了坚强的民族脊梁。

“不要让人家把我们落得太远……”

从第一次核试验起,邓稼先不仅在秘密科研院所里费尽心血,还经常到飞沙走石的戈壁试验场。他冒着酷暑严寒,在试验场度过了整整8年的单身汉生活,有15次在现场领导核试验,从而掌握了大量的第一手材料。

1979年,在一次航弹试验时,因降落伞破裂,原子弹从高空坠落地上。为了避免毁灭性的后果,邓稼先冒着生命危险一个人抢上前去,抱起摔破的原子弹碎片仔细检验。放射性物质侵入他的骨髓,同时导致他肝脏受损。尽管如此,他仍继续带病工作,直到1985年才因癌症而被强行安排住院治疗。

1985年,邓稼先被医院强制留下进行手术,病理化验发现——周围组织和淋巴全部发现了癌细胞,生命只能延续一年。

病榻上,邓稼先平静地说:“我知道这一天会来的,但没想到它来得这样快。”

1986年4月2日,邓稼先与于敏共同署名,提交了一份关于中国核武器发展的建议书,以保证我国的核武器事业顺利发展。

1986年7月,国务院决定授予邓稼先“全国劳动模范”称号。邓稼先非常重视这份荣誉,在医院强忍病痛亲自起草授奖仪式上的发言稿。

邓稼先说,“授予我全国劳动模范称号,我感到万分激动。核武器事业是要成千上万人的努力才能成功,我只不过做了一小部分应该做的工作,只能作为一个代表而已。但党和国家给我这样的荣誉,这足以证明党和国家对尖端事业的重视”。

1986年7月29日,邓稼先去世。他临终前留下的话仍是如何在尖端武器方面努力,并叮咛:“不要让人家把我们落得太远……”

知识分子的楷模 九三学社的骄傲

1951年,时任中国科学院近代物理研究所助理研究员的邓稼先加入九三学社,与九三学社创始人之一许德珩成了同志。

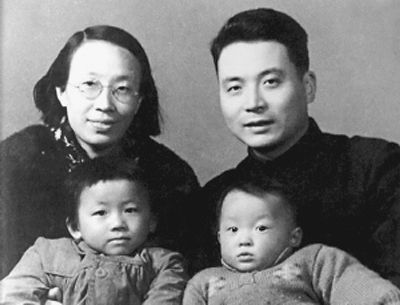

1953年,邓稼先和许德珩之女许鹿希成婚。

邓家与许家是世交。邓稼先的父亲邓以蛰与许德珩同在北京大学任教时就是好友。1958年秋,听闻邓稼先要调动工作执行保密任务,从小受爱国思想熏陶的许鹿希表示坚决支持丈夫从事对国家有重大意义的工作。

邓稼先和家人合影

上个世纪70年代,邓稼先和许鹿希两人的月收入近400元,但夫妻俩依然坚持节俭生活。邓稼先有时与同事们一起去国防科工委汇报工作,如果错过食堂开饭时间,他就拿出10元钱请大家在砂锅居吃一顿,把剩下的钱全部买成火烧,带回家去吃。许鹿希也总是乐于带着孩子们吃煮挂面和火烧。所以,邓家也被同事们戏称为“有钱的困难户”。

邓稼先的家里除了书架、桌子和床之外,基本没有其他家具。去世的前一年,邓稼先被任命为国防工委科技委副主任,可以搬到部长公寓居住。但邓稼先夫妇坚持住在老房子里。

许鹿希也曾经表示,中国研究核武器的开支比其他国家少很多,能给国家节省的地方还是要节省。

邓稼先简朴的生活习惯和爱岗敬业的工作作风也一直被九三人传承至今。

2014年,在邓稼先90周年诞辰之际,九三学社中央常务副主席邵鸿表示,邓稼先有三个方面最值得后人敬仰:一是为国捐躯、无私奉献的爱国情怀;二是埋头苦干、甘于清贫的执着追求;三是严于律己、提携后学的高尚品格。邵鸿指出,邓稼先身上集中体现了九三学社爱国民主科学优良传统,是老一辈中国知识分子的楷模和九三学社的骄傲。

邓稼先位于“两弹城”内的旧居

2015年7月,邓稼先故居被列为首批九三学社全国传统教育基地。

九三学社中央常务副主席邵鸿看望邓稼先夫人、九三学社主要创始人许德珩的女儿许鹿希

2017年9月,九三学社中央常务副主席邵鸿看望了九三学社社员、邓稼先夫人、九三学社主要创始人许德珩的女儿许鹿希。

许鹿希的寓所至今仍然保持着她与邓稼先共同生活时的原貌。会客室唯一的一对单人沙发,是46年前邓稼先向工作单位借来的。1971年夏,杨振宁初次回到中国访问探亲。他向周恩来总理提出,希望会见邓稼先。为了接待这位远道而来的同乡,邓稼先特地从他工作的九所借来一对单人沙发。后来,他出钱买下了这对沙发。

坐在这对沙发上,邵鸿首先代表九三学社近17万名社员向许鹿希致以节日问候和良好祝愿。邵鸿表示,九三学社要大力弘扬“两弹一星”精神,传承爱国民主科学优良传统,为多党合作事业和实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。(段妍妍)