干铎(1903~1961),又名干宣镛,字震篁,湖北广济人,林学家、林业教育家。1928年毕业于日本东京帝国大学农学院林科。历任湖北省建设厅技正、襄阳林场场长、湖北农业专科学校教务主任、中央大学农学院森林系教授、中央大学校务维持委员会委员、南京大学校务委员会秘书长、南京林学院林学系主任、南京林学院副院长等职。1961年8月7日病逝于黄山。

干铎先生长期从事森林经理学的教学和科研工作,在吸收和引进国外森林经理学说、探索中国式的森林经理方法方面做了一定奠基性工作,是中国当代森林经理学的开拓者之一。他也是水杉发现的重要信息提供者。

干铎先生不仅是优秀的科学家和教育家,也是一位忠诚的社会活动家,是九三学社的创建人之一。为社会主义革命和建设作出了突出贡献。曾担任过全国政协第三届委员;江苏省政协第一届委员、第二届常委;江苏省人大第二届代表;九三学社第三、四届中央委员,第五届中央常委;九三学社南京分社第四届主任委员等职。

辗转求学 立志从林

干铎出生于湖北省广济(现名为武穴市)干仕垸一个地主官僚家庭。清朝同治年间,武穴作为通商口岸向西方列强开放,20世纪初武穴港从一个小码头迅速扩大为30万人口的市镇,有"小汉口"之称。

其父干建书,毕业于湖北省立法政学堂,民国时曾任最高法院推事(现在的法官),为政清廉、崇尚俭仆,课子甚严,以书礼传家。干铎自幼受家训影响,生活朴素,谦虚谨慎,为人正直,买书读书成为他的最大嗜好。同时也因为家境优渥,得以辗转各地读书求学。

1918年在家乡完成初中学业后,干铎考取了湖北省立外国语专门学校,攻读德文。1923年毕业后,考入北京大学外语系继续求学,两年后考取官费用学生,东渡日本,就读于东京帝国大学农学部林科。毕业后,在日本农林省目黑林业试验场从事研究工作。

襄阳林场全景

早在青年时代,受“五四”运动的熏陶,干铎便萌生了朴素的爱国主义思想,留日期间多次参加反侵略示威游行活动。1931年,“九一八”事变发生,干铎毅然返国。1932年起,先后担任湖北省建设厅技正、襄阳林场场长等职。1938年湖北襄阳沦陷前夕,襄阳林场解散,于是干铎来到位于鄂西恩施的湖北省立农业专科学校(1940年更名为湖北省立农学院)任教,从此开始了高校执教生涯。

执教中大 献身教育

1941年,经梁希推荐,干铎受聘为中央大学农学院森林系教授,开启了崭新的人生篇章。他在林业教育这块园地里,辛苦耕耘,言传身教,培育了许多林业建设人才。

重视森林实践教学。他常告诫学生“纸上得来终觉浅,要通过实践加深对知识的理解”。在假期,他亲自带领学生去林区实习,鼓励学生练就能翻山越岭的铁脚板和掌握野外实际操作的技能。这种注重实践的精神一直延续始终,是干铎先生教学中最显著的特点。

1954年干铎带领学生外出实习(三排右一为干铎)

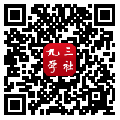

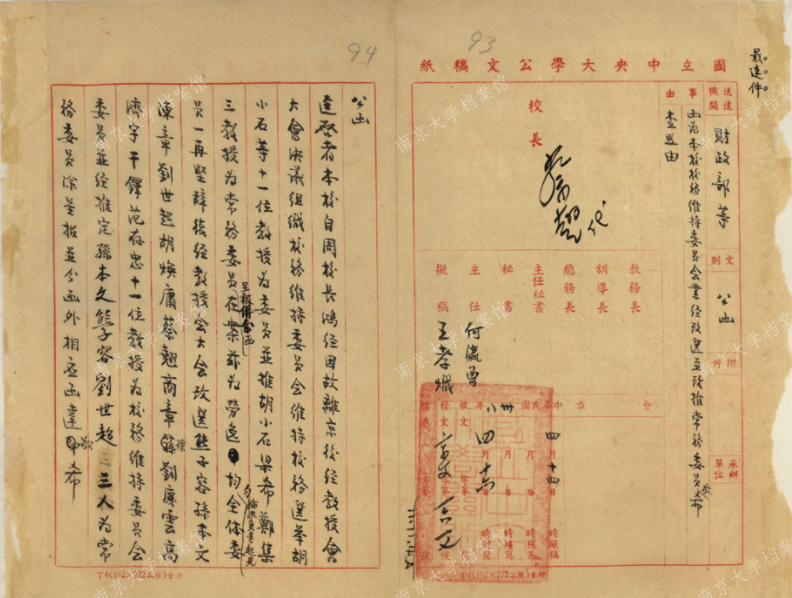

1941年中央大学聘任干铎文书

为水杉发现提供重要线索。1941年10月,干铎由鄂入川,途经四川省万县谋道溪(现属于湖北省利川县),见土地庙后面有一株从未见过的落叶针叶大乔木,便停下来作了观察,因时令已属深秋,未采到标本。但为以后进一步考察和对水杉这一新种的鉴定、定名提供了线索。

在湖北省利川县谋道溪最早见到的水杉,人称“水杉王”

呕心沥血 贡献卓著

1952年南京林学院独立建校。1955年,南京林学院从丁家桥迁至新庄办学。干铎从1953年开始担任林学系主任,1956年起任南京林学院副院长。除了做好自身教学工作,他承担了大量行政事务工作,为南京林学院建校初期的建设和发展作出了重要贡献。

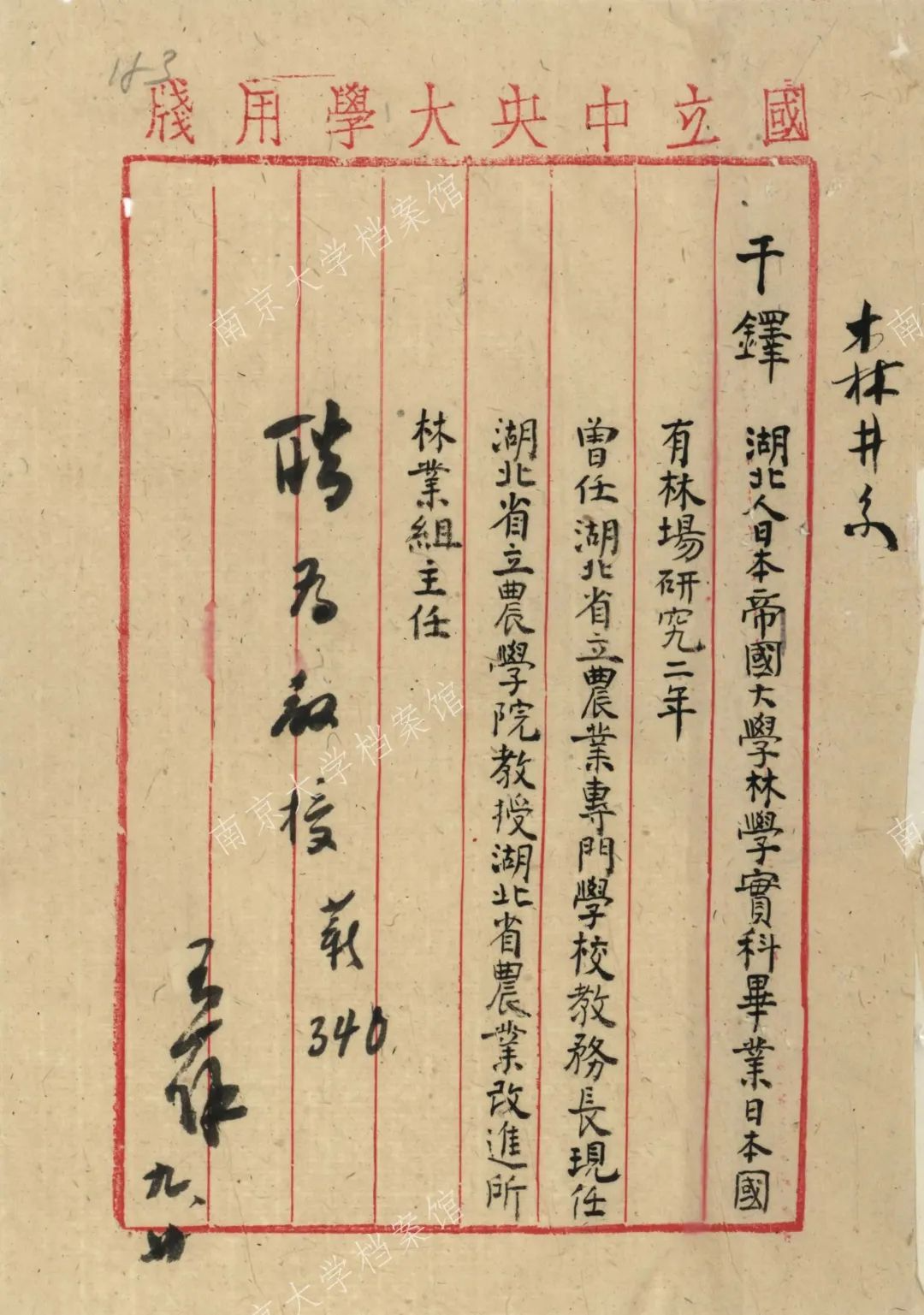

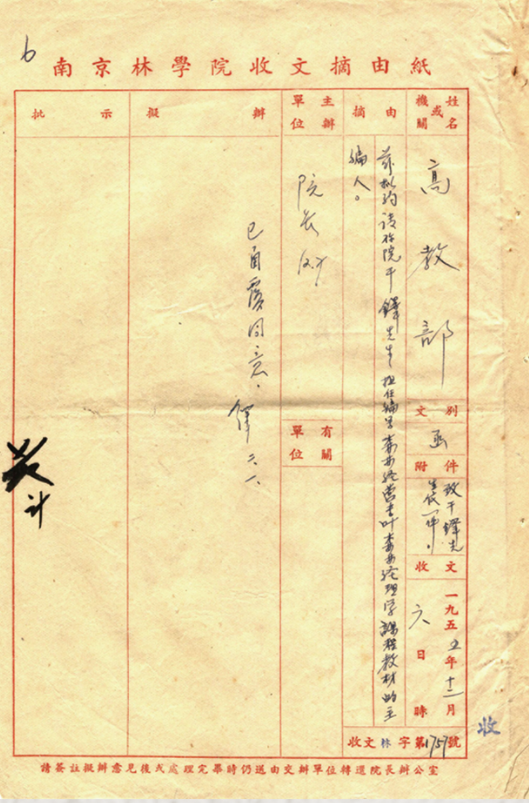

1953年干铎任林学系主任文件

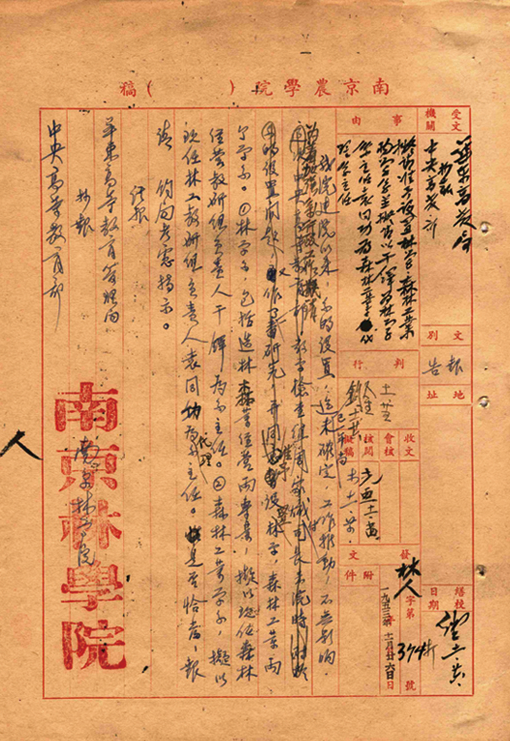

1956年拟提升干铎为副院长的报告

参与修订《辞海》。1959年《辞海》开始修订,南京林学院负责编写林学类部分的词目,干铎担任这一分科的主编工作。上海《辞海》编辑所从报上获悉干铎教授逝世的消息后,发来唁电,感谢“他以谦虚踏实、严谨细致的工作态度,负责修订辞海林学类二稿,给我们留下难忘的印象”。干铎去世后,由马大浦等人完成他未竟的林学分科辞目编撰任务。

主持开展林业技术史的研究。1960年,南京林学院接受了林业部下达的关于研究和整理中国古代林业技术史的任务,院领导指定干铎主持这一工作,课题定为“中国林业科技史料初步研究”。在此课题的基础上,1960年10月,由干铎主编写成《中国林业技术史料初步研究》一书,这是中国当代研究祖国林业遗产的较为完整的一本专著。该书于1964年正式出版发行,可惜干铎本人未能看到该书的出版。

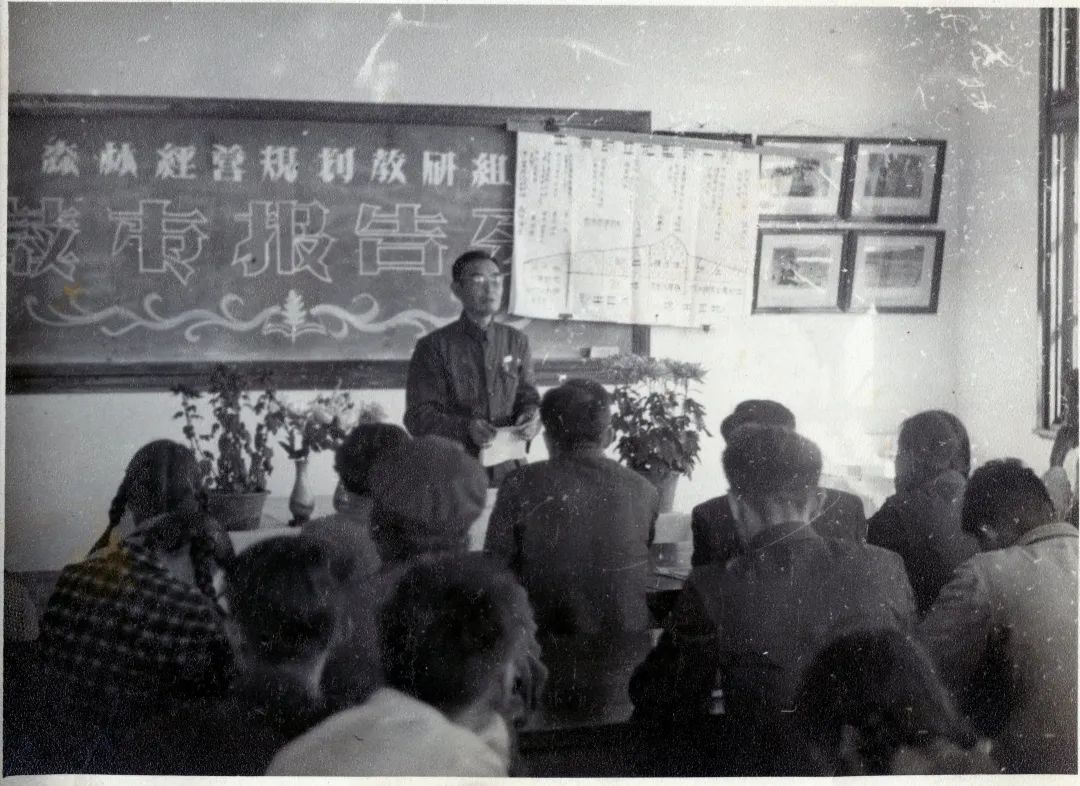

1960年干铎主持森林经营规划教研组读书报告会

1953年南京农学院第一届毕业同学留影(二排左起:梁世镇、干铎、罗清生、黄其林、刘伊农、朱启銮、金善宝、靳自重、郑万钧、黄瑞采、樊庆笙、马育华)

治学育才 学科奠基

干铎长期从事森林经理学的教学科研工作,曾讲授过森林学、森林经理学、森林计算学、林业较利学、测树学等课程,培养了林昌庚、陆兆苏、缪印华等多位森林经理人才,为南京林学院建校初期森林经理学科的发展作出了突出贡献。

编制紫金山第一个风景林经理施业案。早在20世纪50年代初期,干铎就注意到发挥森林的多种效益。1953年,主持编制了南京紫金山第一个风景林森林经理施业案。1957年,他又提出“南京紫金山风景林调查规划"作为教研组的科研课题,为中国风景林的经理工作打下了初步基础。

主编《森林经营规划学》教材。1959年初,华东、华中两大区农林院校联合编写教材,干铎负责主编《森林经营规划学》。当时,在教学中使用苏联教材,往往脱离中国实际。他提出教材内容要以中国国情为依据,要能起到指导国内生产实际的作用,要以学生能接受的语言编写,使学生易于消化理解,能在工作中应用。1959年该书出版后,被林业部教育司确定为高等林业院校教学用书。

1955年聘请干铎担任森林经理教材主编文件

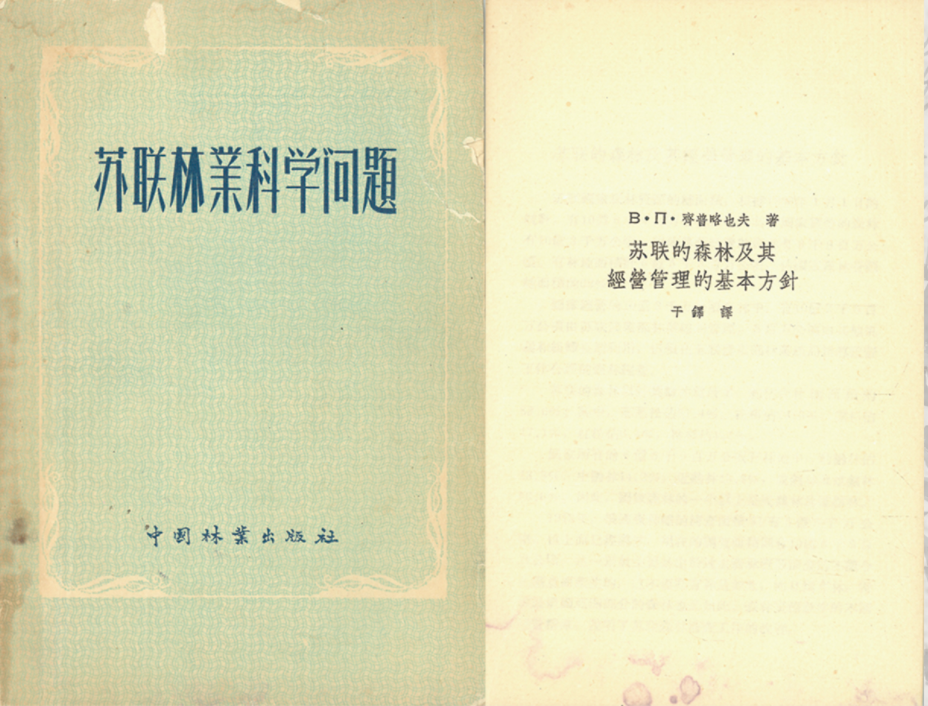

翻译外文资料,培养森林经理人才。干铎精通德、英、日、俄四国语言,在公务繁忙中抽出时间翻译外文资料,供青年教师参考,帮助他们拓宽知识面。他1951年起开始自学俄语,并将苏联森林经理学的教材和有关资料编译成讲义,经常备课到深夜甚至通宵达旦。他翻译的民主德国W施耐德所著《测树学及生长量测定法》就是其中篇幅最多的一本专著。由于完稿后来不及整理他就去世了,未能正式出版,后来由教研组油印成册,供内部交流。

干铎翻译的专著

追随梁希 创建“九三”

九三学社是我国民主党派重要的一支,它的产生与发展,与南京大学的前身——国立中央大学有着密不可分的渊源关系。干铎热忱参与了九三学社的革命活动,成为该民主党派的创始人之一。

积极参加中央大学进步教授组织的“自然科学座谈会”。1941年,干铎到国立中央大学任教,与进步人士梁希、金善宝、潘菽等教授相交甚密,每周秘密集合,学习革命书籍,追求真理。后来该组织定名为“自然科学座谈会”,接受党的领导,在学习中团结更多的知识分子。“自然科学座谈会”是九三学社的前身之一。

参与创建九三学社。抗战胜利前夕,许德珩、劳君展等教授为了团结高级知识分子,召集“民主科学座谈会”,干铎和“自然科学座谈会”主要成员也参加了这一组织的活动。抗战胜利后,该组织改名为“九三座谈会”,以纪念抗战胜利日。1946年5月4日,九三学社在重庆正式成立。在成立大会上,九三学社发表了国是主张,选举产生了九三学社首届理事和监事。国立中央大学潘菽、梁希分别担任九三学社常务理事和常务监事。

发展壮大南京林学院九三学社。梁希先生曾经长期担任九三学社中央副主席,干铎曾经当选为第三届和第四届中央委员会委员、第五届中央委员会常务委员。因为梁希和干铎等人在九三学社具有较高的知名度和影响力,南京林学院1955年就成立了九三学社小组,郑万钧、马大浦、陈植、周慧明、李传道、朱政德、赵奇僧、缪印华等知名教授都是九三学社早期成员。九三学社现已逐渐发展成为我校规模最大、最有影响力的民主党派之一。

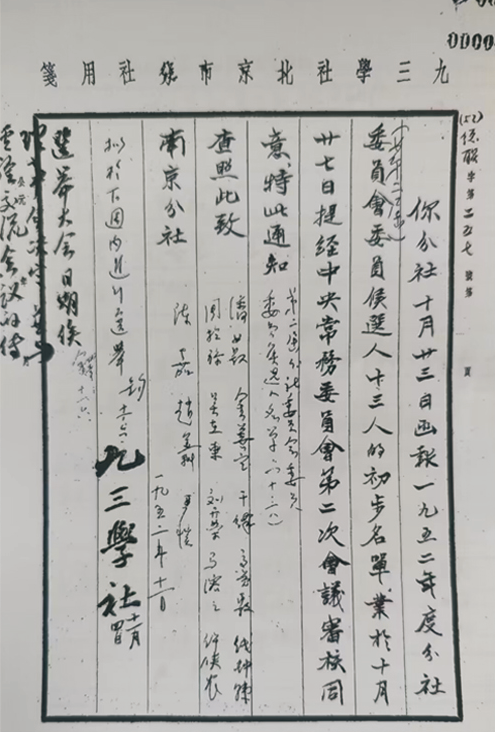

九三学社中央关于同意南京分社委员候选人名单的通知

革命终生 风范长存

干铎的一生,是革命的一生、奉献的一生。除了热忱参与九三学社的革命活动外,还冒着生命危险,多次为人民解放军失散的部队提供帮助。还积极参与到反对中央大学南迁、应变护校、迎接南京解放的斗争中。南京林学院成立后,勤勉工作,直到生命的尽头。

参与解放初期南大秩序维护。1949年1月,中共地下党发动国立中央大学师生组织护校,反对南迁,迎接解放。4月,干铎被选为校务维持委员会委员。1949年4月,南京解放,军管会顺利完成国立中央大学的接管工作。8月,国立中央大学更名为国立南京大学,成立了21人校务委员会,梁希、潘菽、张江树、涂长望、干铎、管致中、傅春台等7人为校务委员会常务委员,梁希为校务委员会主席,潘菽为教务长,干铎为秘书长。他在此重要岗位上,坚定地服从党的领导,团结广大师生员工,为稳定学校秩序作出了贡献。

干铎任中央大学校务维持委员会委员的文件

猝逝黄山。1961年暑假,干铎从上海修订《辞海》回院,院领导鉴于他历年来工作繁重,身心疲惫,特意安排他去黄山休养。在登山路上,他一边观赏绚丽山色,一边认真观察森林垂直分布变迁。行至“蓬莱三岛”(好字坡)时,连声称赞“好!好!”话音未落,突发心力衰竭,不幸踣身在地,留下未竟事业,溘然长逝。时在1961年8月7日下午3时,终年仅58岁。干铎逝世后,中共江苏省委、省政府举行了隆重的追悼会,省、市领导亲临公祭,灵堂正中摆着周恩来总理及全国政协、九三学社中央、国家林业部等单位所献的花圈。安徽省委、省政府亦发来唁电,并提议把干铎先生骨灰安葬于黄山。后经江苏省委决定,把干铎先生骨灰安葬于雨花台望江矶。

1961年干铎追悼会

风范长存。干铎先生的家属按照其生前意愿,把藏书1500多册全部捐献给学校图书馆,并将所藏书画、碑拓等文物187件捐献给南京市文物保管委员会,作为他最后一次奉献。多年来,南林教师每年都要带学生去黄山教学实习,每当路过干铎先生遇难处,总要向青年学子介绍干铎先生的事迹,同学们听后无不痛惜不已。

(来源:文章摘自南京林业大学《干铎先生生平事迹图文展》 文中图片略有删减)