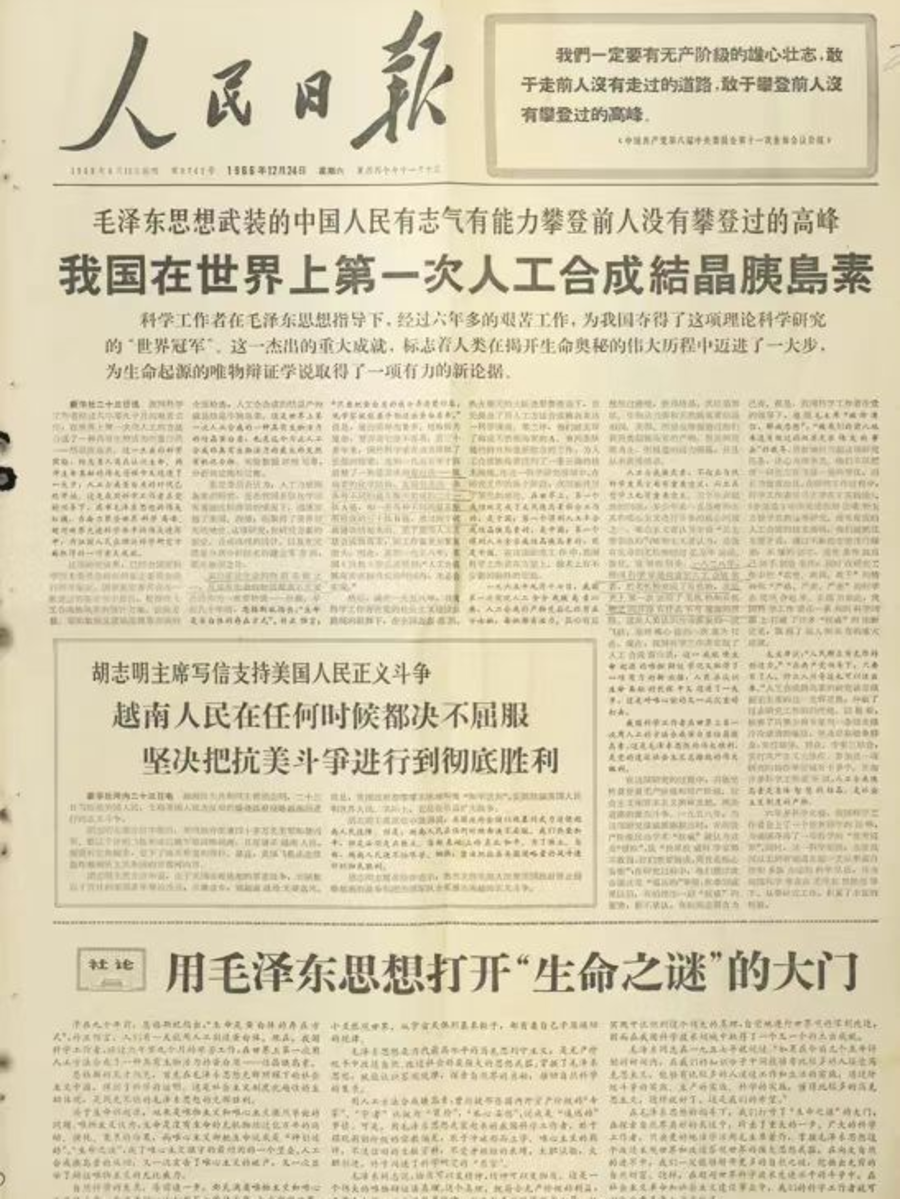

60年前的今天——1965年9月17日,中国在生命科学领域写下浓墨重彩的一笔:首次成功人工合成结晶牛胰岛素!这一突破性成就,一举开辟了人工合成蛋白质的全新时代,让中国在该领域跻身世界前沿。

时任中国科学院生物化学研究所所长的九三学社社员王应睐,是这一工程的主要组织者之一。他自1958年“人工合成胰岛素”项目立项起,就组织带领生化所科研人员开展攻坚。1963年,生化所、中国科学院有机化学研究所、北京大学正式协作,王应睐受命担任人工合成胰岛素协作组组长,牵头制定科学合成方案,统筹调配跨学科科研力量,最终助力团队完成了这项具有里程碑意义的历史性工作。

今天,让我们一同探寻国内人工合成胰岛素背后的感人故事,铭记九三学社先贤王应睐为这一伟大成就作出的卓越贡献。

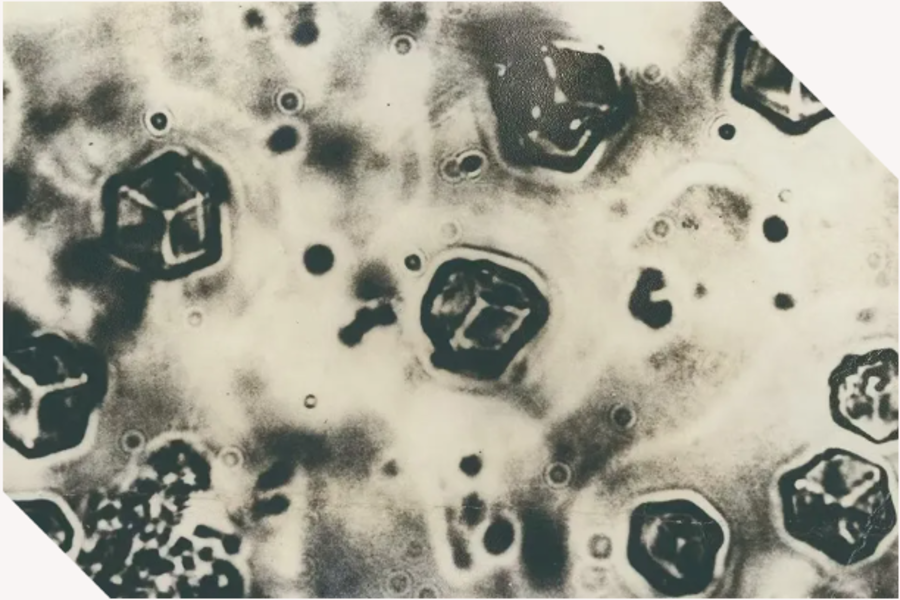

人工合成牛胰岛素结晶

谢绝挽留,毅然踏上归国之路

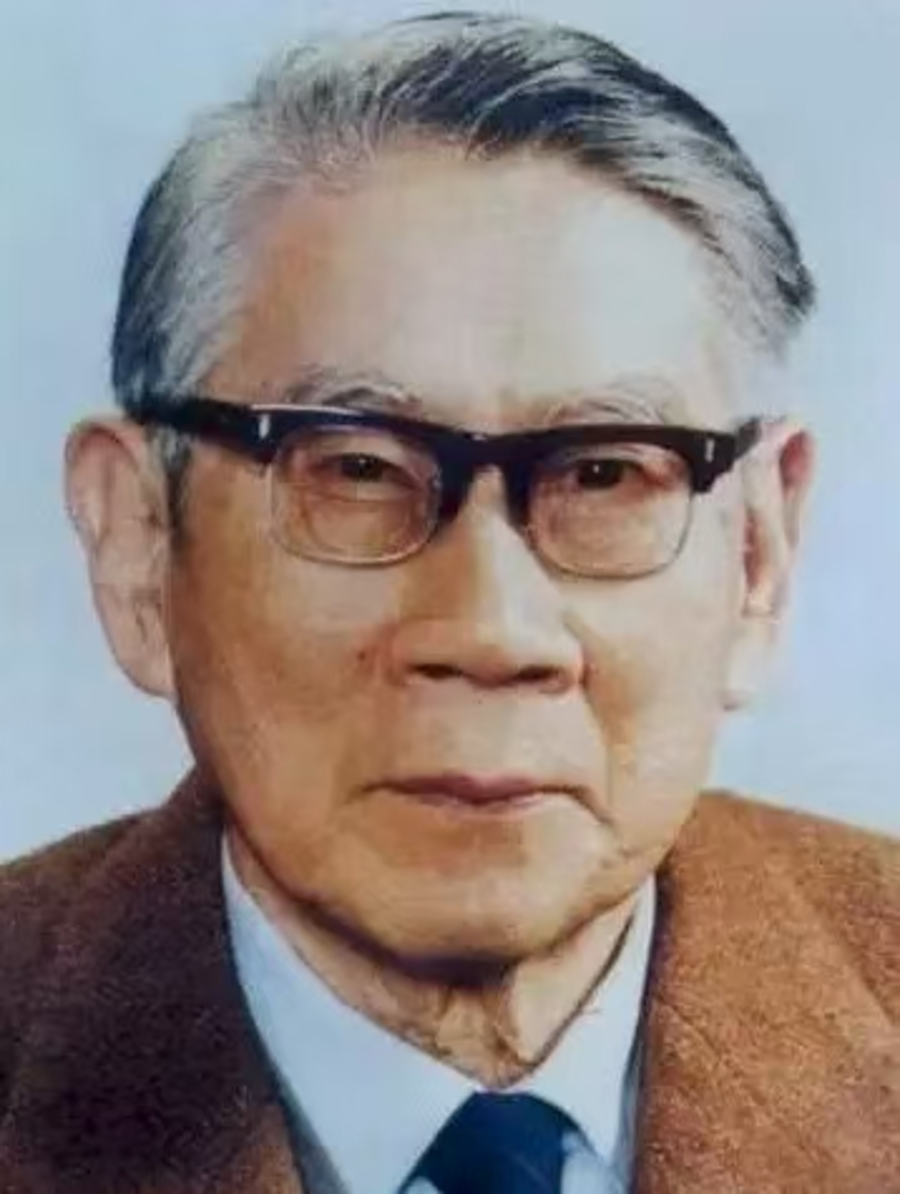

王应睐,原中国科学院上海生物化学研究所首任所长,中国科学院院士、生物化学家,中国现代生物化学主要奠基人和分子生物学开拓者。1953年加入九三学社,曾任九三学社第四、五、六届中央委员会委员,第七届中央委员会常委,九三学社上海分社委员会第六、七、九届副主委,九三学社上海市委第十、十一届副主委。

1907年11月13日,王应睐诞生在福建金门县一个华侨家庭。他二岁丧父,六岁丧母。在兄嫂的持养下,他进入鼓浪屿著名的英华书院上学,之后,先后进入福州协和大学和南京金陵大学攻读化学,1929年以优异的成绩毕业并获得学校颁发的“金钥匙”奖。

1938年,他到英国剑桥大学攻读博士研究生。到英国后,王应睐便在海里斯博士指导下从事维生素研究。由于成绩卓然,他在研究生毕业时,获得了免试的待遇,并于1941年获得生化博士学位。

1938年,王应睐考取庚款留英,前往英国剑桥大学攻读博士研究生

为了扩大自己的生化研究能力与视野,1943年王应睐到剑桥大学Molteno研究所,在国际著名生化学家凯林教授领导下开展工作,对血红蛋白的研究取得了突出的成果。

1945年第二次世界大战结束。王应睐谢绝了凯林教授的再三挽留,决定立即回国。回国后被南京中央大学医学院聘请为生化教授。

国民党政府统治下的科学研究被挤到一旁,不被重视,就是在中央大学也缺乏实验条件。王应睐一面授课,一面研究维生素与代谢,但困难重重,他的聪明与才智得不到应有的发挥,于1948年离开南京,来到上海。

重视实际,解决战士皮肤溃烂问题

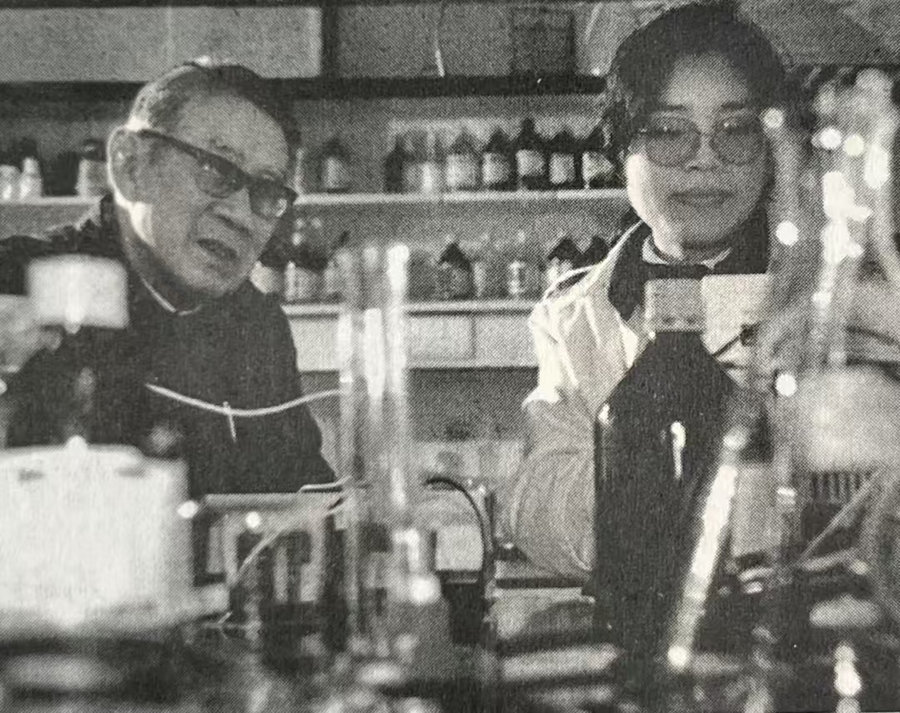

王应睐(左)指导学生做实验

1949年,上海解放。1950年,中国科学院生理生化研究所在沪成立,王应睐担任副所长,负责生化方面的工作,开展酶与代谢的研究。

在研究基础理论课题的同时,王应睐也很重视解决实际问题。上海解放初期,南下的解放军战士由于只吃大白菜、豆腐与大米,普遍发生舌头糜烂、下身奇痒与溃烂等症状。上海警备区特请临床营养学家侯祥川教授与王应睐前去会诊,很快就被确诊为维生素B2缺乏症。侯祥川对战士们进行治疗,王应睐则分析食品中维生素B2含量,提出有效的措施,很快就解决了问题。

抗美援朝时期我志愿军战士的主要食物来源是干粮,但是干粮过不了多久就变质,直接影响了部队的战斗力。王应睐通过研究提出了切实可行的综合措施,包括利用含有天然抗氧化剂的黄豆粗豆油作为干粮的油脂来源等,又完美解决了难题。

高瞻远瞩,成为生化学“大家长”

王应睐不仅是卓越的科学家,也是出色的科研工作组织者和领导人。

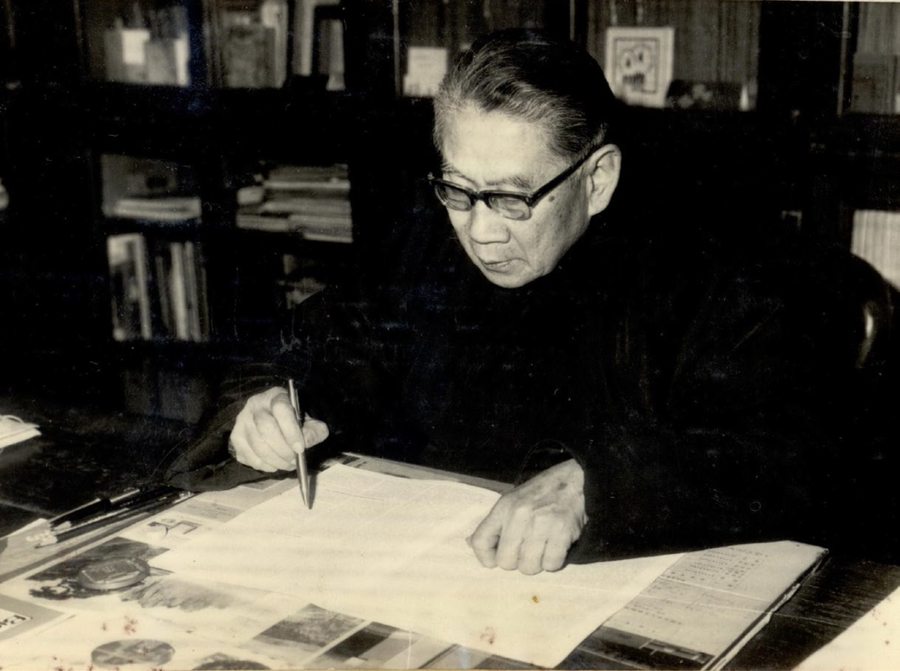

王应睐先生伏案工作

在对研究所的发展方向作出战略布局以后,紧接着的任务是要有一批学科带头人来共同工作。解放初,国内生化人才很缺,他密切结合生化学科生长点发展的需要,有目的、有步骤地向国外留学生发出了一封又一封邀请信。1951年他首先请到了在凯林实验室工作的邹承鲁。1952年曹天钦回国,之后又陆续请到了维生素专家张友端、核苷酸代谢专家王德宝和蛋白质化学专家钮经义。为了弥补所内微生物学专门人才的空白,他又争取到周光宇来参加工作,再加上生理生化所成立时归队的代谢专家沈昭文。就这样,一批思想敏锐、年青有为、朝气蓬勃、崭露头角的科学家组成了一套门类齐全并互为补充的阵容。

两项成果,被授予特殊成就奖

1955年,英国化学家桑格测定了胰岛素的一级结构,因此获得1958年诺贝尔化学奖。学术刊物《自然》发表文章说,“合成蛋白质还是遥远的事情”。

三年后的1958年夏天,在生化所的一次高级研究人员会议上,包括王应睐在内的新中国科技工作者等决心探索这一前沿科学难题,集体讨论提出了“合成一个蛋白质”的目标。经过充分论证,人工合成胰岛素项目被列入1959年国家科研计划,国家机密研究计划代号为“601”。

1966年4月17日,中国科学院郭沫若院长接见人工合成胰岛素参加工作的同志合影

人工合成胰岛素工作正式启动后,生化所至1959年首先取得了天然胰岛素拆合成功,确定了全合成胰岛素的研究策略。“科学问题解决了,剩下就是堆肽链的技术活了。”在这种乐观情绪下,人工合成胰岛素在多个单位一哄而上。仅上海分院当时就组织了多家单位共300多人进行“大兵团作战”。

但当时作为生化所所长的王应睐看到,这样的大兵团式运作,耗费了大量的人力物力,却没有取得应有的效果。1960年,他向中国科学院领导进言,建议集中精干专业队伍推进人工合成胰岛素工作,得到了国家和院领导的全力支持。1961年,国务院原副总理聂荣臻到生化所视察时表示:“你们做,再大的责任我们承担,人工合成胰岛素100年也要搞下去。”

1963年8月,生化所、有机所、北大在国家科委和中国科学院的协调下形成协作,决定由北大负责合成A链的前9肽,有机所负责合成A链的后12肽,生化所负责合成胰岛素B链的30肽,并承担A链和B链的组合工作。王应睐担任人工合成胰岛素协作组组长。

在经历了无数次失败后,1965年9月17日清晨,生化所、有机所、北京大学化学系三家单位的研究人员汇聚到生化所,观察到人工全合成牛胰岛素结晶出现在实验室显微镜下,与天然牛胰岛素一模一样。随后通过“小鼠惊厥实验”证明,人工合成胰岛素的生物活性达到了天然胰岛素活性的80%。

这是中国科学家在世界上第一次用人工方法合成了与天然胰岛素分子相同化学结构并具有完整生物活性的蛋白质——结晶牛胰岛素。人工牛胰岛素的合成,标志着人类在认识生命、探索生命奥秘的征途上迈出了重要的一步。

顶级科学期刊《科学》也在第一时间注意到中国的胰岛素全合成,在1966年的报道中着重指出,“中国在胰岛素方面的工作表明中国在科学领域取得越来越多的高质量突破。”

王应睐(左一)介绍人工合成结晶牛胰岛素模型

两个月后,人工合成牛胰岛素的论文首次以中英文简报形式分别在《科学通报》和《中国科学》上公开发表。1966年3月,论文中文版本在《科学通报》上正式发表,4月,其英文版本在《中国科学》上正式发表。

然而,为世界首次人工合成蛋白质——牛胰岛素工作作出巨大贡献的协作组组长王应睐坚持不在任何一篇论文上署名,他认为自己只是组织者,而不是研究者。在胰岛素成果的报奖材料中,他亲手划掉了自己的名字。

人工合成牛胰岛素工作发表后,在国际上引起轰动。胰岛素一级结构的阐明者桑格获知中国的喜讯,兴奋之情溢于言表:“你们合成了胰岛素,也解除了我思想上的一个负担。”那时,有人对他提出的胰岛素一级结构的部分顺序表示怀疑,而中国人工合成牛胰岛素的事实,证明了桑格测定的世界上首个蛋白质结构——胰岛素结构的正确性。

1978年,人工全合成结晶牛胰岛素工作组获全国科学大会先进集体奖;1982年,人工全合成结晶牛胰岛素项目荣获国家自然科学奖一等奖。

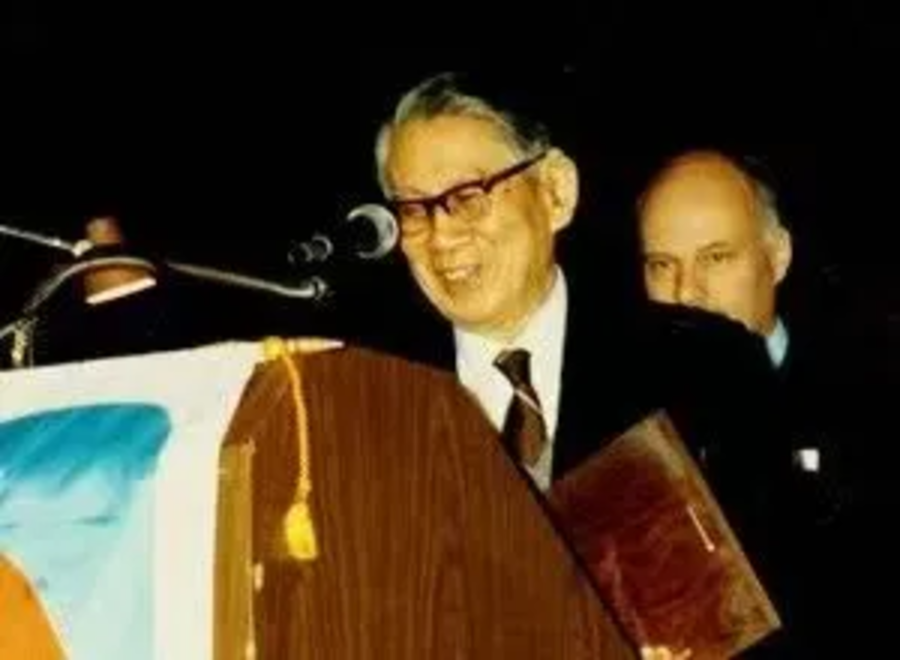

1988年,王应睐在美国佛罗里达州迈阿密生物技术冬季讨论会上,被授予“特殊成就奖”。

1988年2月,在美国佛罗里达州迈阿密生物技术冬季讨论会上,王应睐被授予“特殊成就奖”。这是为了表彰他领导中国科学家在人工合成生物高分子方面取得的成绩而特设的一项奖励。在授奖仪式上,会议主席、迈阿密大学生化系主任韦任教授向王应睐颁发了一块奖盾,上面镌刻着:王应睐从1958年至1984年任中国科学院上海生物化学研究所所长。在此期间他曾作为协作组组长完成两项杰出的、具有开创性的成果。一项是1965年人工合成胰岛素;另一项是1981年人工合成酵母丙氨酸转移核糖核酸。

89岁高龄时,王应睐被推荐为何梁何利“科学与技术成就奖”候选人。得知此事后,他说:“这都是过去的事情了,不必再提了!”获奖后,他用这笔奖金在所里设立了王应睐基金会,用以奖掖后进。

(转自:九三学社上海市委员会微信公众号 来源:中国科学院上海分院分子细胞卓越创新中心、九三学社市委、中国科学报、上海侨联、浦江同舟)