2025年10月28日,是涂长望先生119周年诞辰。民族烽火之时,他毅然回国,投身建设祖国的气象事业,为延安气象台送去急需图书,发起中国科学工作者协会与九三学社。新中国成立后,他领导新中国气象事业,组建气象站网,广纳贤才,成立“联心”“联资”,创办气象学校,为气象事业筑基。他一生致力于科学报国,为人民气象事业不懈奋斗。

涂长望

凌云——气象研究助抗战

1938年,中央研究院气象研究所内迁到重庆曾家岩,这里经常遭到日军空袭。在一声声防空警报中,涂长望仍坚持工作。他认为高空气象研究在航空方面有很大的应用价值,发表了《Results of Aerological Investigation of China》《A preliminary study of the climatological conditions of the free atmosphere of China》等。涂长望希望自己的成果能服务于中国抗战的年轻的空军,还有盟国苏联、美国支援中国的空军,帮助他们掌握和利用中国高空气候的规律,多打胜仗。

1944年,世界反法西斯战争进入关键时期。涂长望在沪江大学读书时的老师葛德石将他介绍给美国军事代表团泰勒上校和林堡上尉。他们希望邀请涂长望写一份关于中国沿海天气、气候及登陆条件的报告,以助力对抗日本军队。自从太平洋战争爆发以后,中国知识界对美国罗斯福总统的政府开始抱有希望,涂长望也认为美国有可能与共产党合作,很快打败日本侵略者,早日结束中国人民的苦难,于是涂长望欣然接受了这个任务。后来,他受邀为美军战略服务部门(OSS:Office of Strategic Service)工作,与两位中央大学懂日文的教授一起,翻译美军搜集的日本本土、中国东北及敌占区的日文经济情报资料,协助盟军对日作战,一直到日本投降前。

支援——延安气象寄深情

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。随后,中国共产党历史上第一个气象台——八路军总部延安气象台正式成立,肩负起为革命事业提供气象保障的重任。但在彼时,延安气象台建设面临着重重困难,技术资料和专业书籍极度匮乏,宛如在黑暗中摸索前行。

延安人民气象事业发祥地

当时在重庆十八集团军驻渝办事处工作的蒋金涛,深知延安气象台的困境,于是向老师涂长望求援。当蒋金涛向涂长望谈及延安气象缺乏图书资料时,涂长望听后心急如焚,毫不犹豫地表示:“我不怕特务光顾,等我将你们需要的资料弄齐,亲自送到你们办事处去。”

蒋金涛

涂长望说到做到,他从自己家中以及中央研究院气象研究所(当时地址为北碚)等处寻有价值的气象期刊、书籍,并用一张空白天气图包好。几天后,涂长望不顾特务的盯梢、监视,把一大包气象资料送到了第十八集团军驻渝办事处。周恩来看到那张印有国内外各地气象台、测候所的天气图时,在上面批注道:“这张图纸不要丢掉,可能有用。”随即派人将资料送往延安气象台。涂长望的支援,无疑是为延安气象台雪中送炭。

同心——民主阵线筑基石

1943年1月,涂长望到重庆任中央大学地理系教授,在校期间加入“自然科学座谈会”。1944年下半年,他又加入了“民主科学座谈会”。1944年12月,涂长望和梁希、潘菽等人起草了《中国科学工作者协会总章(草案)》等文件。1945年初,抗日战争胜利的曙光初现,涂长望积极参与筹备成立中国科学工作者协会。他拜托好友陈立当面邀请竺可桢加入中国科学工作者协会。他还奔走全国,广泛邀请浙江大学、西南联大等高校的著名学者参与发起协会。1945年7月1日,中国科学工作者协会在重庆沙坪坝正式成立,竺可桢被选为理事长,李四光为监事长,涂长望为总干事。他不仅在国内积极推动科学工作者的团结与进步,还出席了由英国科协发起召开的“科学与人类福利大会”,在国际舞台上阐述中国科学工作者协会会员对于保卫世界和平的观点。

中央大学(重庆沙坪坝旧址)

1945年8月28日,毛泽东、周恩来、王若飞等到重庆参加重庆谈判。8月30日,涂长望等人怀着激动的心情,前往曾家岩的桂园见毛泽东。四天后,“民主科学座谈会”借用中苏文化协会的会场召开会议,决定改名为“九三座谈会”。在此次会议上,涂长望等人将毛泽东对于国内形势的分析和中国共产党的方针政策进行传达。1946年5月4日,“九三座谈会”改称“九三学社”。涂长望作为九三学社的发起人之一,被选为首届理事。

1946年5月4日,九三学社在重庆青年大厦召开成立大会

抗日战争和解放战争中,涂长望不仅仅是一名为人民争取和平而努力工作的科学工作者、大学教授,还是一位团结科技工作者的社会活动家,为中国科学工作者协会和九三学社的成立和发展做出了重要贡献。

赤忱——科学报国终不悔

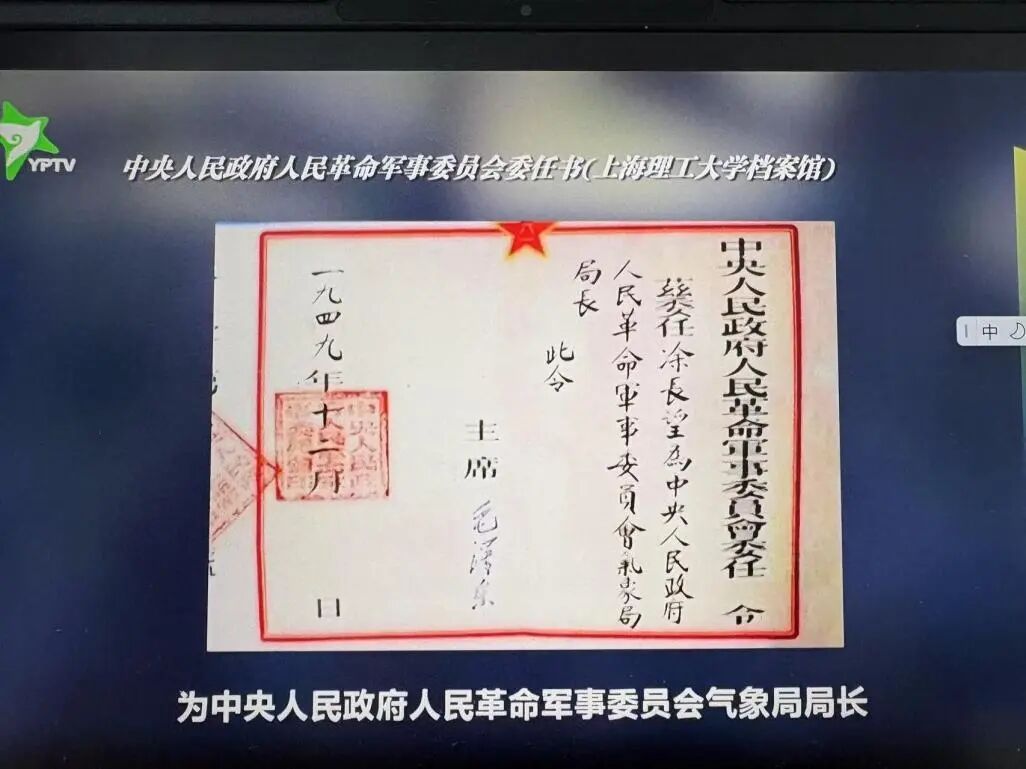

1949年12月17日,涂长望被任命为中央人民政府人民革命军事委员会气象局局长。为筹建中央军委气象局,涂长望给在芝加哥大学留学的叶笃正、谢义炳写信邀请其回国,他还写了号召书通过叶笃正、谢义炳等人转交给朱和周、顾震潮等人。后来这些海外学子纷纷回国,成为新中国气象事业发展的砥柱。

中央人民政府人民革命军事委员会委任令

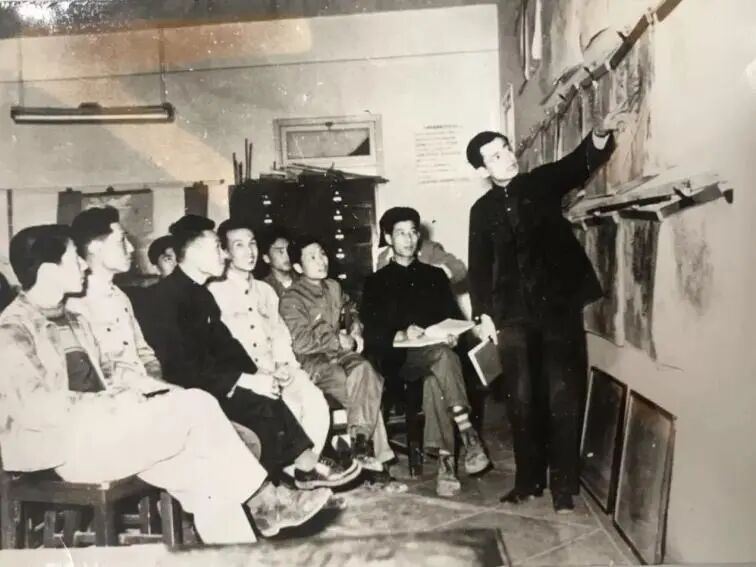

为发展新中国气象事业,涂长望积极推动气象台站的建设,组建气象台站网络;与中国科学院地球物理研究所合作成立了“联合天气分析预报中心” (简称“联心” ) , 同时还成立了“联合气候资料中心” (简称“联资” );加强气象人才培养,建设气象专业学校,包括北京气象专科学校、北京气象学院、南京气象学院等。

联合天气分析预报中心的工作人员正在研讨业务

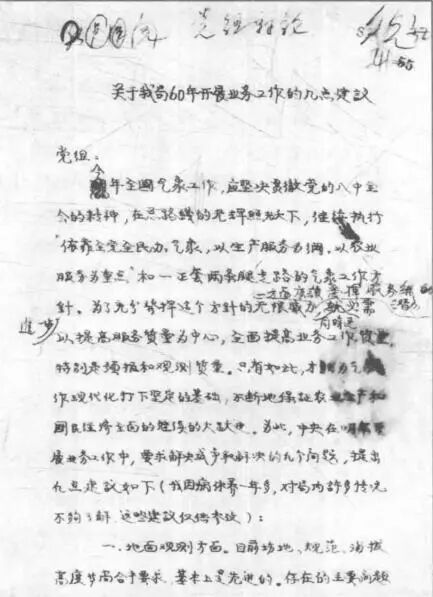

1958年10月,涂长望被确诊脑干瘤。在疗养期间,他得知上海气象台引进了“德卡-41”型3厘米波的天气雷达,他还坚持亲自登上60米高的铁塔,去查看测雨雷达天线。疾病造成他的双眼不能聚焦,他就将两副眼镜分别遮住左眼和右眼来坚持工作。他的手行动起来也不协调,颤颤抖抖,运笔写字也歪歪斜斜。在这样的身体状况下,他于1960年1月3日手写完成了3500余言的《关于我局60年开展业务工作的几点建议》。后来实在无法执笔,就由秘书刘广汉或者自己女儿代为记录。在这样的情况下,涂长望仍然想为他所热爱的气象事业贡献力量。他通过口述完成了生命中的最后一篇文章《关于二十世纪气候变暖的问题》,该文发表于1961年1月26日的《人民日报》。

《关于我局60年开展业务工作的几点建议》(涂长望手写建议书)

1962年6月9日,年仅56岁的涂长望逝世,他将自己的一生奉献给了他所热爱的祖国和人民。

涂长望(1906年-1962年)

中国现代气象事业的奠基人之一,新中国气象事业的领导者,中国科学技术协会和九三学社发起人之一,中国科学院学部委员(院士),中央气象局局长。

1934年,在英国留学期间加入英国共产党华语支部。归国后,先后在中央研究院气象研究所、清华大学、浙江大学、中央大学工作。参与发起中国科学工作者协会与九三学社,为延安气象台送去珍贵气象资料。1949年12月,毛泽东亲自签发委任令,出任中央人民政府人民革命军事委员会气象局局长,领导建设新中国气象事业。在长期天气预报、气团与和锋面、中国气候与东亚环流等方面均有杰出成果。

参考文献:

[1]温克刚:《涂长望传》,北京:学苑出版社,2017年

[2]石永仪主编,朱定真、李国枕副主编:《风雨人生》,北京:气象出版社,2009年

[3]秦大河主编:《百年长望——纪念涂长望同志百年诞辰》,北京:气象出版社,2006年

[4]涂多彬:《气象学家涂长望》,《民主与科学》,2017年第1期

[5]《延安时代的气象事业》编纂委员会:《延安时代的气象事业》,北京:气象出版社,1995年

[6]蒋金涛:《悼念涂师》,《气象通讯》,1962年第7期

[7]涂多彬:《涂长望在抗日战争中》,九三学社中央委员会官网,2017年7月21日

(来源:光明网 供稿:南京信息工程大学“气象大家”科学家精神教育基地 气象科普暨科学家精神教育实践基地)