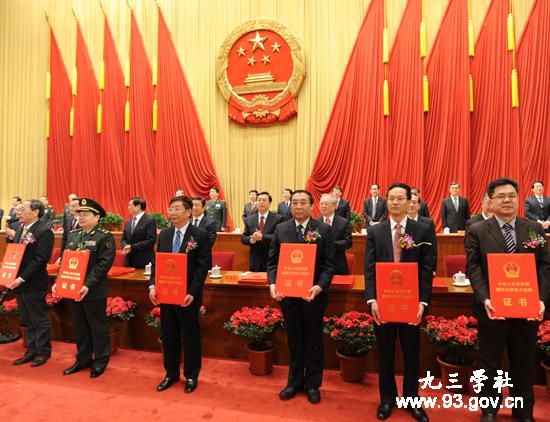

丛斌(前排右三)以第一完成人获得2011年国家科技进步一等奖

【丛斌:九三学社第十二届中央委员会副主席,河北医科大学副校长、法医系主任。教授、主任法医师,博士生导师,中国工程院院士。第十一届全国人大常委,河北省第十届政协副主席,中国法医学会第五届理事会副会长。】

他是九三学社这个知识群体中的一员,他普通但不平凡。他以独特的视角辨析自然的奥秘,他用不停歇的思索践行生命的责任。在他的绵绵文字里,激荡着时代重任;悠悠情思中,蕴含着理性魅力。他的贡献和成果既是自然科学与社会科学万千气象的交织,也是一代知识分子高度文化自觉心路历程的真实写照。

法医学界的领跑者

恢复高考后的1977年,丛斌以优异的成绩考入河北医科大学。1986年,他又考取了西安医科大学法医学研究生。他认为,要想做一个称职的法医,不仅要懂医学,更要懂得法学。他在法学学业上发力, 1988年通过了全国律师资格考试,而当年考取率仅有参考人数的1%;1996年中国社会科学院民商法专业在职硕士研究生毕业。

工作中,丛斌发现目前困扰法医病理学发展的大部分难题与病理生理学有关,要想取得大的突破,必须深层次掌握病理生理学的发展动态及先进的理论和技术手段。1995年,他又考取了全日制病理生理学专业博士研究生。同时具有法医学和法学学识及技能的丛斌,将其深厚的法医学知识直接用于司法实践,1988年至2003年做了15年的兼职律师,成功办理了千余起案件,达成法学和法医学真正的相辅相成。

丛斌长期从事法医学及病理生理学教学及科研工作,是法医学及病理生理学两个专业的博士研究生导师,迄今以第一完成人获国家科技进步一等奖1项、二等奖2项、省科技进步一等奖3项、二等奖4项,三等奖3项;主持国家及省部级课题41项;发表学术论文303篇,以第一和通讯作者发表论文228篇,其中SCI 收录46篇,单篇最高影响因子35.957。主编专著7部,培养博士、博士后36名,硕士83名。

丛斌是集法医学与法学技能为一身的难得的法医学家。他在检案中具有独到的见解及缜密的逻辑思维能力,纠正多起轰动全国的冤假错案。他成功主持鉴定了5000多例有争议的案件,避免了这些错案的发生;他主编了国内最具权威性和系统性的法医学巨著《实用法医学》,在我国中东部19个省市区建立了唯一的国家法医学重点培育学科;对人类DNA遗传标记进行了系列群体遗传学研究,创新了法医DNA检验技术,解决了公共安全领域重大技术难题;创立了法医法学学科体系,使法医检案走向规范化。

丛斌带领学生做实验

丛斌在医学研究领域做出的突出贡献主要体现在以下几个方面:一、对人类DNA遗传标记进行了系列群体遗传学研究,创新了法医DNA检验技术,解决了公共安全领域重大技术难题。90年代初,他在国际上首次报道了中国汉族人群D1S80等基因位点的群体遗传学分布规律及其基因结构特征。此成果2005年获国家科技进步二等奖。有些犯罪分子经常用碎尸、埋尸、焚尸手段来隐匿罪证,导致生物检材的DNA降解,应用常规DNA分型技术无法侦破案件,使恶性命案发案呈上升趋势,严重威胁公民生命及公共安全。丛斌创新了多重PCR电泳分型技术,研发了两套DNA复合分型体系。该技术攻克了高度腐败样本DNA分型及溯源的国际重大技术难题,于2010年和2011年分别在国际法医遗传学顶尖杂志Electrophoresis上连续发表两篇论著。该系列成果于2011年获国家科技进步一等奖。二、创新法医损伤学研究、将外伤性多器官功能障碍综合征(MODS)及应激作为死因在国际上率先引入法医鉴定。成果应用后,使此类刑讯逼供案件发生率下降了90% 。另外,还对客观公正处理因外伤治疗引发的医疗纠纷提供了技术支持。三、建立了法医法学学科体系,使法医检案走向规范化。其主要内容编入了《中华医学百科全书》,有的已成为国家制定法医鉴定管理法规的依据,提升了法医学的社会地位和司法服务功效。四、他主持的胆囊收缩素(CCK)抗炎和免疫调节及其信号转导机制的研究取得突破性成果,为解决抗炎、抗内毒素休克疑难问题提供了新的治疗途径,该研究成果获2007年省科技进步一等奖。五、合成了猪囊尾蚴可溶性蛋白,为囊虫病防治提供有效手段。该成果获1998年国家科技进步二等奖。六、开辟吗啡依赖机制及复吸干预和法医中药毒理学研究新领域。该研究获省自然科学二等奖1项,获发明专利3项。

不仅于此,丛斌一直工作在教学和科研一线,在法医学与病理生理学教学与科研领域也做出了突出贡献。

丛斌为本科生授课

自1983年以来,丛斌为医学临床专业、法医学专业等本科和研究生讲授《法医学》、《病理解剖学》、《法医物证学》、《高级法医学》、《法医法学》、《法医学概论》、《法医物证学》、《法医病理学》、《病理生理学》等多门课程,累计授课人数20000余人。他及时把国内外教改成果以及学科最新发展成果引入教学,将基础课、临床课、法医学课程的相关内容有机整合,系统提升,教学内容信息量大,注重对学生综合素质和能力的培养。学生们听课后评价很高,公认丛老师亲切和蔼、幽默风趣、旁征博引、引经据典、深入浅出。丛斌游刃于三尺讲台,用自己的知识和责任培养着一批又一批优秀的医学人才。

丛斌目前承担河北省教育科学研究“十一五”规划重点课题一项,在《中国法医学杂志》、《中国高等医学教育》、《医学教育探索》等教育类核心期刊发表多篇高质量的教改科研论文。

丛斌编写了多部教材及专著,除上述《实用法医学》之外,还组织编写了“十一五”国家级规划教材《法医法学》、《高级法医学》、《法医物证学》和两个版本的《法医学》教材;《实验动物学》、《法医血型血清学问答》、《法医分子生物学基础理论问答》、《法医物证案例疑难解析》、《法医物证实验手册》等专业著作。其中,他主编的《法医法学》首次创立了法医法学学科体系,为法医鉴定人员正确、科学和公正地进行司法鉴定提供了科学技术体系和系统的法律支撑,为业内先河之作,填补了法医学高等教育的空白。

丛斌现为法医学国家重点培育学科带头人,法医学重点实验室主任,国家《法医学》精品课程负责人,燕赵学者, 2002年评为省管优秀专家。1998年享受国务院特贴,2010年获全国优秀科技工作者称号,北京市法医学重点实验室学术委员会主任,和上海市法医学重点实验室学术委员会主任。2011年12月8日,丛斌当选中国工程院医药卫生学部院士。

公平正义的捍卫者

“社会主义最核心的价值,就是在尊重和保障自由的基础上进一步实现以平等为特征的公平正义。”曾长期从事律师和法医工作的丛斌,在探索和实践社会主义核心价值观,维护法律尊严、维护社会公平正义的司法实践中,经历了一个个跌宕起伏的人生故事。

他做法医28年,“求的就是司法公正”。在办案中他发现,不少冤假错案是由于法医鉴定不准确造成的。于是,他向河北省政府提议,于2002年成立了“河北省人身伤害医学鉴定委员会”,该鉴定机构的成立,为省内纠正了多起重大错案。

皮肉之伤能致人于死亡吗?这是司法界非常头疼的问题。上世纪90年代初,丛斌接触过许多这样的案例,有的人被打得皮开肉绽,医治无效死亡,但在医学上找不到大面积软组织损伤能导致死亡的理论依据,于是,伤人者逍遥法外。丛斌对此进行了专门研究,完成了《广泛性软组织损伤致多器官功能障碍综合征机制的研究》的课题(当时国际法医界还无人问津),科学论证了大面积软组织挫伤与死亡之间的因果关系。相关论著发表在Shock杂志上,审稿专家认为是国际创新性研究成果。

1997年,丛斌受基层检察院委托为一个死者做法医鉴定。这是一个人犯,双下肢、臀部被殴打,广泛皮下出血,5天后生命垂危,不治而亡。尸检没有发现其它引起死亡的自然性疾病,丛斌根据自己的研究成果,作出了“外伤性多器官功能衰竭”的司法鉴定。此后,公安执法人员打人的现象明显减少了。这项成果为司法实践提供了一项全新的法医学证据,有效地遏制了刑讯逼供等非法行为。

丛斌总是根据学科间的相互交叉特点及本学科的发展动态进行科研选题。他的研究方向之一是法医分子生物学,随着国家法治不断完善,个人识别和亲子鉴定案件呈逐年上升趋势,但有关中国人群的遗传资料尚嫌不足。丛斌把它作为一项重要课题开展攻关。他首次发表了中国人群触珠蛋白亚型基因频率的分布规律和中国汉族人群D2S1358、D11S2010、D16S310三个基因位点多态性的分布规律。这两项发现为中国人群法医学亲权鉴定及个人识别提供了可靠的遗传学基础数据。

就精神损害赔偿虽有国家立法,但缺乏科学证据支持的现状,丛斌又对应激性损伤进行了系列研究。发现应激可引起全身性炎症反应综合征,致组织器官损害;由过度应激产生的促肾上腺皮质激素释放激素及去甲肾上腺素又可致中枢损害,为精神损害赔偿的判决提供了科学依据,研究论文已发表在SCI杂志上。应激损伤的内容由丛斌编入了《中华医学百科全书》和《实用法医学》。目前, 此研究在法医学领域还无其他人涉足。

曾经峥嵘岁月,丛斌两次“创造过”枪下留人的奇迹。1989年10月发生的 “刘小楷开枪杀人案”经四次法医鉴定,两次一审、一次二审,均认定刘系故意开枪,被判死刑。丛斌接案后经系统全面勘查现场、检验枪支、设计枪击现场实验、详查弹创组织形态,根据几何弹道学的计算和枪械工作原理,认定此案系刘小楷为保护他人生命安全在与身份不明的持枪人争夺枪支过程中,枪走火致持枪人死亡的一起意外事件。此结论得到当时著名法医学专家郑鈡璇教授的高度认可,并被最高法院采纳。通过此案鉴定,他建立了综合运用枪械学、几何弹道学及人体结构学原理和技术对枪弹伤进行法医学鉴定的方法。

1996年,燕赵晚报一篇《死刑令在执行前夜被改变》的纪实报道,更使丛斌名声大噪。1991年,丛斌受理一起精神病患者杀人案。犯罪嫌疑人已被某直辖市精神病司法鉴定中心鉴定为非精神病,但凭着多年的法医鉴定经验,丛斌认为此鉴定结论有误。此时,死刑令已经签发,准备第二天执行枪决。丛斌以最快的速度将自己的意见送到最高法院,最高法院作出了暂缓执行死刑、重新鉴定的决定。此后,该市司法鉴定委员会组织国家级精神病专家对该罪犯进行了重新鉴定,结论是其确有精神疾病。丛斌又一次顶住压力,捍卫了法律尊严。

丛斌曾不顾犯罪分子对他生命的威胁,纠正了一起由国家级法医权威鉴定的错案。丛斌认定死者系被殴打致死后伪装成交通肇事,从而使真正的罪犯(6名干警)得到了应有惩罚。丛斌的结论当时得到了国内数位著名专家的复核认可。此案影响巨大,1994年1月被《法制日报》、《法制新闻》长篇报道,同年6月被日本报纸报道。

丛斌主持鉴定了5000多起公检法机关委托的法医学鉴定案件,无一错案。作为律师,他受理的案件有一千多起,从冤狱里救出了许多无辜百姓,也使一些逍遥法外的罪犯得到了应有的惩罚。他有雄辩的口才,法庭上他从不照稿发言,而是根据当时的开庭情况临时组织辩论或代理要点。结果是出口成章、言出法随、逻辑缜密,不但使法官折服,就连对方当事人也佩服。一次开庭后,对方当事人立刻向法官提出要求:“我也要请丛律师给我做代理人”。搞得法官啼笑皆非。有的当事人家里一贫如洗,丛斌自己搭着路费,跋山涉水去取证。他自己吃着沾盐水的白菜,把当事人给他炒的唯一一盘猪头肉端给当事人的孩子们。伸了冤的农民年年都会捎去几包花生,答谢这位救活了他们一家人的丛律师。

“建立社会公平,这是老百姓内心的终极期待。司法是维护安定、维护正义的最后一道防线,总得给老百姓一个说理的地方。”在他看来,人类社会发展到任何时候,都不能脱离公平原则。民不患寡,唯患不均,公平与正义,民主与法治是建设和谐社会的文化基础,也是政治基础。

多党合作的实践者

2002年,他当选九三学社河北省委主委,2003年起,年仅45岁的他担任了第十届全国人大常委会委员,第九届河北省政协副主席。他以高度的政治责任感严格要求自己,常委会从来没有请过假,也没有在任何一部法律草案审议时“沉默”过,他从法学、政治学、社会发展层面及人文状况等多方面对法律草案推理论证,时时有鞭辟入里的独道见解见诸于各类发言中。常常跑全国人大常委会会议的新闻记者们,习惯地把丛斌委员的发言和建议称为“丛氏视角”、“丛氏逻辑”。

在最后一次审议水污染防治法修订草案时,他针对“地下水安全”发表建议;在初次审议社会保险法草案时,他建议将第十五条修改为:土地已被全部征用、且未就业的农村居民可以参加城镇居民基本养老保险和基本医疗保险;在审议律师法修订草案时,他建议根据我国国情,对“不得代理与本人或者近亲属有利益冲突的法律事务”一条中“不得”后增加限定条件:“以律师的名义”;在审议社会保险法草案时,他建议修改为:“征收人应当足额安排被征地农民的社会保险费”;在审议传染病防治法草案时,他坚持提出了修改完善意见,受到吴邦国委员长的高度赞同和表扬;在审议侵权责任法草案时,在他的坚持下,工作人员在该法律草案提交大会通过前的四小时进行了修改;在审议《中华人民共和国节约能源法》时,他建议,要从文化角度,从提高全民文化素质的角度和厉行节约理念的树立达到节能的目的;在讨论物权法草案时,他建议要审慎处理好农民土地问题,必须给失地农民补偿到位。他的意见得到中央的高度重视,就这一条款如何修改王兆国副委员长在人民大会堂专门召集国内7名著名民法学专家及丛斌进行了认真讨论,最后的修改内容与丛斌的建议一致……

2010年10月的全国人大常委会上,他明确提出“建设新农村不能被迫让农民上楼,要首先安排好农民的基本生活。”半个月后,国务院决定,“不能被迫让农民上楼。”

针对近年来司法不公正事件屡屡出现,丛斌强烈呼吁,要建立起秩序化、科学化的个案监督制度,为老百姓服好务,让老百姓真正得到法律的实惠,确保司法公正;针对科技评价体系的设定如何更加科学,丛斌建议,不能单纯以SCI论文作为主要评价指标,否则,就会使科技人员创造的大量的知识产权无偿地受让给国外杂志社,长此下去,会影响国家实际创新能力的提升,甚至国家安全……

作为主委,多年来,丛斌带领九三学社河北省委,围绕党和国家的中心工作和社会关注的热点问题,深入实践,详细调研,亲自撰写了大量涉及高校建设、司法建设、文化建设、市政建设、节约用水、食品卫生、医疗改革、环境保护、科技创新、旅游资源开发和民主监督等方面的提案建议。

2003年“非典”期间,丛斌深入一线调研,提出一系列建议,得到省领导高度重视;此后他还就医疗事业提出大量提案建议;2004年他提出了《发展太行山红色生态游》等建议,省领导给予高度评价。

在环境保护方面,他提出了《关于加强黄壁庄水库水源安全的建议》、《关于提高生态产业建设的战略地位的建议》、《大力开展城乡绿化,打造青山绿水硬环境,提升城市功能的建议》等一系列建议;在科教文化领域,他提出《打造创新型文化的建议》、《关于设立博士后工作专项经费的建议》、《关于高校新老校区置换的建议》和《素质教育要从现在做起从娃娃抓起》等建议。针对科学仪器和试剂假劣现象,他提出了《关于对科研仪器和试剂进行质量监控的建议》;针对大学生就业难,提出了《大学生就业难问题突出,影响社会价值取向和社会稳定》的建议;在经济社会发展领域,2003年他提出《改善困难职工群体状况的建议》;针对我国已进入老龄化社会的状况,他提出《关于建立居家养老服务业的建议》。

2008年,丛斌经过调研,提出《调整分配政策是建立城乡一体化和加强区域间协调发展的重要机制》。在2010年两会期间,温家宝总理参加河北团讨论政府工作报告时,丛斌针对社会管理方面存在的各种问题进行了发言,提出“社会发展到今天,我们要适时增加纪律规范机制、而适时弱化利益犒赏机制调整社会的权重。

2009年,丛斌在中央党校学习期间撰写了3份研究报告《忧党之心常在、兴党之责常有》、《转变经济发展方式寻找新的消费增长点》、《关于对河北省产业结构调整的建议》。其中《转变经济发展方式寻找新的消费增长点》一文被收入本期学员论文集中。

2004年,丛斌带医疗队赴西藏少数民族地区为白内障患者免费手术,使他成为有史以来第一位赴藏义诊的民主党派主委。由此开启了九三学社河北省委为我国老少边穷地区义诊扶贫、服务社会工作的新起点;2008年,石家庄市发生三鹿奶粉事件,当时群众情绪激动,纷纷带上孩子涌向医院,一时间,所有大小医院人满为患。他亲自到几家医院进行了走访,后以九三学社河北省委的名义向全省医务界的社员发出通知,要求他们在关键时刻为党分忧,为政府解难,利用医生这一特殊身份耐心细致地做好群众工作,稳定群众情绪。

其情切切,其言铮铮。

卓尔不群的思想者

丛斌不喜欢亦步亦趋,人云亦云。他从小就具有强烈的探索心理,敢为人所不为。1岁左右就开始记事,上幼儿园时淘的没边,爱捣乱、爱冒险。5岁时撑着把油布伞就敢从房顶上往下跳,原来是在书上看到降落伞后产生的突发奇想。摔断的胳膊腿也没有使他的好奇心有所收敛,老师不断找上家门,让他的父母——这两位参加过辽沈战役和南下作战久经沙场的老军人无可奈何。

1957年出生的丛斌曾深切体会与感受过属于青春期的迷惘、热望与忧郁。他和那个时代所有的少年一样,内心充满激情,他接触到的环境、家庭、老师,都形成一种向上的鼓励,要促进这个社会的公正与公平。

1966年,上小学四年级的丛斌就因为写了“攻击”四清工作队队长的“反动标语”被拉上台批斗。脖子上挂着砖头,细铁丝勒进皮肉。忍无可忍的他挣脱了捆绑,不顾一切地和批斗他的人扭打起来。生性倔强,不盲从,对任何事情都喜欢探求到底。十几岁时他就对林彪事件和“批林批孔”提出独立的思索。“4.5”天安门事件时,这个极具政治敏感性的热血青年更不能涉身事外。77年考进河北医学院后,他写过小说、诗歌、散文等文学作品,揭露那个黑白错位的文革时期人们心灵的扭曲和人性的蜕变。

作为一个学有所成的专家学者,他始终用与时俱进的创新思维理性地剖析、探讨人类社会的发展规律,诠释人文科学的深层问题。

人类发展都在同一条起跑线上,为什么中国落后于西方发达国家?为什么中国人在国内环境中科技创新和突破能力受到限制?早在上世纪90年代,丛斌就撰文指出:经济落后的原因是非经济因素,自然科学上落后的根本原因是社会科学的种种缺位与夜郎自大,思想文化因素对社会发展和科技进步起着重要的决定作用。他认为文化应划分为三个层面,即物质层面上的文化、制度层面上的文化和精神层面上的文化。精神文化是基础,是认识论方面的问题;制度文化是手段,是方法论方面的问题;物质文化是目的,是实践论方面的问题。因此要用哲学的观点去看待文化,用动态的观点去发展和变革文化。文化理念的更新是解放思想的基础,是创新工程的源泉,是人类进步和社会发展的动力。

中共十七届六中全会强调要培养高度的文化自觉和文化自信,更激发了丛斌对文化建设重要地位和作用认识的深度思考。他认为,自觉主要指一个民族、一个政党在文化上的觉悟和觉醒,包括对文化在历史进程中地位作用的深刻认识,对文化发展规律的正确把握,对发展文化历史责任的主动担当。

2010年12月8日,河北日报刊登了丛斌《毫不动摇地坚持社会主义先进文化前进方向》的署名文章。文中阐释道,马克思主义中国化、时代化、大众化要求,是一个伟大的系统工程,完成这一工程在很大程度上要靠形式多样的文化作品对马克思主义基本原理、历史地位、指导思想进行诠释、传授、普及,使之成为广大人民群众真正理解、理性接受、忠实信仰、认真呵护、积极实践、科学发展的自觉过程。其中对文化产品创作必须把握其根本价值取向、文化产业发展必须保证其社会安全性等问题有许多的精准论述。此文被中宣部和中央文明办主办的中华文明网全文转载。

在2002年5月丛斌当选九三学社河北省主委以后,首先做的一件事就是带领社省委的干部去西柏坡参观,重温这段历史,学习两个务必。“我理解两个务必中的“艰苦奋斗”是中国共产党人优良品德的体现,一个人,一个民族,乃至一个国家,无论多么富有,都必须牢记资本原始积累的过程是劳动人民流血流汗的过程,谁也没有资格和理由浪费物资和财富。“谦虚谨慎、不骄不躁”是中国共产党人崇高的政治道德,中国共产党的奋斗历程充分证明,只有做到了这两点,就能无往而不胜。一个人、一个政党如果真能够做到“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利”,我们还有什么样的困难不能克服?”丛斌认为,要礼敬自豪地对待中华优秀传统文化,深入挖掘和提炼有益思想价值。要倍加珍惜我们党领导人民在艰辛革命历程中形成的光荣革命传统,使之深深融入人们的精神世界,不断汇集新的精神力量。

丛斌在中国文化走向、中西文化比较等理念的阐释和思辨中,显示出深厚积淀。他既有宽阔的国际视野,又透出民族主义的底色。面临当前中国特色社会主义发展道路和社会主义核心价值体系建设和改革开放的顶层设计等问题,丛斌常常在思考,什么是中国精神?目前我们需要什么样的中国精神?文化对上层建筑于意识形态的根本作用何在?人类社会的共同价值取向应该是什么?……

……

丛斌每天只有5个小时左右的睡眠,没有午睡的习惯,也从未休过节假日。大年初一,他常常是在实验室里度过……始终如一地坚持、百折不挠地坚信、毫不动摇地坚守。

“持正虑远”。已故九三学社中央原副主席、著名国学先师金开诚先生为丛斌题写的四个遒劲的大字,始终深深地刻在他的心上。这既是鼓励更是鞭策,每念及此,他更觉重任在肩,丝毫不敢懈怠。无论社会怎样变迁,他都不可能放弃对祖国和民族命运的忧思,对时代走向的认知把握,对人生和人类前途的关注。

他将恪守这一信念。持正虑远,不负今生。(戴红/文)