九三学社成都市委祝贺西南交大王柢教授百岁华诞

社中央常务副主席邵鸿读柢翁百岁华诞纪念诗文集感赋

他的名字见证着中国铁道工程研究的历史与辉煌。风华正茂已是领军人,耄耋之年仍是开拓者。矢志报国、无怨无悔,追求科学、淡泊名利,这是一个世纪学者的大气象。

他是我国著名的铁道工程专家、综合优化工程决策原则的创立人,是德高望重的科学家、呕心沥血的教育家和淡定睿智的社会活动家,是历尽磨难赤诚爱国、学贯中西润泽后人的高尚学者。

他是王柢。10月8日,103岁的岁月之河流到尽头,为他跨越百年、波澜壮阔的一生划上了圆满句号。

精忠报国

深秋之夜,万籁俱寂。在西南交大教师楼的一房间里现出微弱灯光,伴随啪啪啪的声音一直响到深夜。一位老者,俯身在一台老式英文打字机前,凝神聚气地敲击着键盘。5年来,多少个不眠之夜,老人不倦地思索着、敲打着,随着键盘的千万次跳动,一页页创新的思维在不断延伸……

此时的王柢已90高龄,而他生命的时钟仍在高效旋转。

时光的记忆切换到1个世纪之前。

王柢,字伯柢,祖籍江西省东乡县,1911年出生于北京。他的父亲王辅宜系辛亥革命元老,早年留学日本并加入孙中山先生的同盟会。辛亥后,王辅宜在担任南京国民政府交通法规委员会委员长期间,主持制定交通部组织法、邮政法、航政法和铁道法等法律和法规数十种。他一生清廉,两袖清风,留给子女们的,只有宝贵的精神遗产:爱国、为民、耿介、追求真理、不苟同……

在这样的家庭背景下,王柢发奋苦读,先后就读于天津南开中学、北京师大附中和清华大学。

在1933年清华大学的毕业照上,王柢戴着学士帽的照片显得格外英俊。毕业后,他参加扬子江水利测量,测量的精度要求很高,他受到了严格训练。1935年,他参加浙赣铁路江西段的修建工作。3年后,为支援抗战,他奉调参加湘桂铁路和滇缅铁路的修建,参加中印输油管工程建设。10余年里,王柢从事铁路选线等多项工程建设,工作在西南边陲,地形复杂,许多工程要穿越原始森林,条件非常艰苦。当时国家经济落后,物资十分匮乏,要求设计人员在困难条件下,做出切合实际的结构设计,在复杂地形中定出合理路线。他脚踏实地、艰苦创新,很多工程都成为范例。

1944年,王柢申请赴美留学,大学毕业10年后,他要和刚刚毕业的学子一起参加考试。在毫无准备的情况下,他以全国第一的骄人成绩考取公费赴美深造。在美方迎接这批学生的欢迎会上,宣布的第一件事即王柢的身份改为研究员。在美期间,他成为美国工程师协会终身会员。

1946年,王柢回国后,任南京国民政府交通部材料试验所所长。

1948年下半年,南京国民政府交通部决定先将材料试验所迁往上海,待接收进口仪器设备后一同迁往台湾。王柢虽两次奉命去台选址,但他始终有一个信念:要把材料试验所留在大陆!他毅然决然,冒着生命危险,有意拖延时间,在好友和同学帮助下,将仪器设备隐藏在中央研究院冶金研究所的深院内。

1949年5月初,国民党上海警备司令部通知王柢开会,并威胁他:“你们手中的器材必须运往台湾。如走漏风声,在座的都有责任!”那时,特务横行,王柢处境十分险恶。别的单位可以以包装材料缺乏、劳动力不足为由推脱,而材料所则不同,仪器设备已经完好地放在箱内,没有任何推脱的借口。

所幸的是1949年5月27日,上海解放,材料试验所终于保住了。 “内心的解脱和兴奋,一生罕有。”他主动去军管会,申请接管。在移交工作完成后,王柢无比轻松地说:“自问,无愧于祖国、无愧于人民、无愧于材料试验所的同仁们。”

为国立论

自1949年起,王柢应唐山工学院(唐山铁道学院前身)土木工程系主任顾宜孙教授之邀前往执教,担任铁道系首任系主任,为共和国培育铁道站场设计栋梁之才。

铁路建设耗资巨大,线路设计方案恰当与否,对国家经济影响很大。王柢做过估算,某些工程的浪费、抢修与耽误生产,蒙受的损失最少50%。

王柢看在眼里,痛在心上。他主张,铁路工程建设应结合中国实际,采取科学定线坡度和曲线标准,制定符合自然条件的铁路技术政策、制定工程建设道德与法律规范。上20世纪80年代,王柢提出综合化优质工程决策原则与方法。该方法的应用,在铁路工程中,将动力性质与铁路技术标准等主要设计变量的经济关系,考虑环境破坏的概率,推导成不同地形分类随运输量而变的简化使用数学模型。用计算机辅助设计的优化方法解出铁路的设计量。这是国内国外从来无人提过的一种新的铁路工程决策科学方法,对我国工程决策纳入科学化轨道做出了贡献。

1983年,美国铁路工程师协会代表团来华访问。作为美国铁路工程师协会老会员,王柢参与该代表团与西南交大的交流会。王柢在会上首次提出综合优化的概念。他连续多次在国内外期刊上发表系列论文,得到国内外有关学者的高度评价。

1985年筹建的侯马到月山铁路,地形复杂、工程难度很大。铁道部请王柢来到施工现场。当时的项目预算是不得超过20亿元。可论证多次,设计预算都是22-23亿元。经详细勘察,王柢根据综合优化理论提出“以牵引力与线路优化的取值来做设计”,按王柢提出的方案修改设计做出预算,结果为19.5亿元。事后经详细计算,又降至19亿元以下,为国家节省了近3亿元投资。

我国中西部地区多山,新线建设采用优化决策原则不仅能够节约大量投资、缩短工期,而且能提高安全度,利于环保。王柢主张在今后定线决策中推广应用综合优化理论。为此,出现了本文开头时的那一幕场景,他不顾85岁高龄,开始昼夜兼程,奋笔疾书,撰写出了他最后一本英文专著《工程决策中的综合优化》(Synthetic Opimization in Engineering Decisions),并于2002年获出版。在2009年,他近100岁的时候,另一部英文著作《坚持科学决策兼谈铁路设计理论与教学改革》由美国纽约柯捷出版社出版,已在美国国会图书馆登陆。

岁月如歌。一部部专著耸立在老人的书斋前,使他近一个世纪的奋斗历程折射出绚丽的光辉。

学界楷模

作为杰出的教育家,王柢从1946年归国直至退休,在教育战线辛勤耕耘了数十年,倾尽心血培养了好几代优秀工程专家,桃李满天下。作为为西南交大学术和学科发展做出重大贡献的学者,王柢是西南交大学界楷模中杰出的代表之一,他们确立的西南交大学术精神和精髓,至今感召和引领着莘莘后来人,并为西南交大成为一流大学奠定了坚实基础。

1949年,中国的铁路通车里程不过3万公里,新中国成立后,修建铁路的高潮必将到来,铁路设计人员的培养,迫在眉睫。王柢首次在土木工程系开设铁路站场课程。

铁路站场作为一门课程,在当时中国的工科大学还没有开设过,更谈不上现成的教材,教学内容全靠主讲教师收集资料和撰写。除英文资料外,还有前苏联的俄文资料,王柢边学习俄文、边翻译、边撰写。经过尽心竭力的艰难探索,教学成果显著。

王柢开设的铁路站场课程有3个特点。对比中美铁路,材料多选自他亲眼观察并经过研究的美国车站,强调新中国国有铁路的宏观经济原则;对于美国与前苏联驼峰站场设计,说明工程设计中的浪费因素;既采纳外国优点,又不盲目照搬,奠定我国站场设计的基础。

与站场有关的课程还有都市规划课。王柢讲授的规划课给学生们留下了深刻印象。1950年毕业的冯焕说:“我在校4年中,只有这门课完全听懂、完全吸收。”宋教吾说:“他讲的都市规划课,正是铁路设计者需要懂得的规划原理。”

当时的唐院铁道工程系不仅在铁路上是一流的,在全国的铁道工程系中也是佼佼者。王柢在自己所任专业课中,对学生必须掌握的基础概念,如列车运动与运营消耗的动力物理学原理,桥梁设置的水文与概率原理以及工程方案的经济评价原理,要求学生必须透彻理解。上世纪60年代,王柢多次带领学生在暑假期间进行铁路勘测,观测地形差异、了解地形条件与定线原则和技术标准的经济利益关联,以及改变设计方案、节约工程量和订正错误的运量要求等,学生反映收获很大。

地学学院的刘文熙教授当年是王柢的学生。“他讲课内容丰富、信息量大,句句有内容,十分精炼,一节课讲下来,看看教材,却有一二十页之多!”

唐山工学院历经风雨,后更名为唐山铁道学院、迁建为西南交通大学,王柢始终在校执教。他曾任《中国大百科全书.土木工程卷》副主编及铁路工程篇主编,以其杰出的研究成果,拓宽和丰富了学科视野和服务领域,受到国家出版署表彰,并多次受到四川省、铁道部和铁道学会的表彰,成为首批享受国务院政府津贴的专家。

桃李不言,下自成蹊。王柢所教授的土木工程系学生,毕业后绝大部分从事铁路站场设计,并成为设计院和高校的骨干力量。

王柢年轻时打下深厚的英语基础,留学美国后又长期与美国专家一起工作,英文水平很高。“文革”后期,他利用业余时间自学德语,掌握了英、俄、德3门外语。上世纪70年代,国家的一部外国科技影片需要翻译,没有文字资料,他全靠听和看及渊博的知识,将翻译工作完成。1983年美国工程师学会代表团访华来西南交大,王柢成功主持了活动。直到100岁时,他还能准确无误地拼写出很生僻的英文单词。

九死未悔

历史开了个无情的玩笑。正当王柢要为新中国经济建设贡献全部智慧的时候,一场场急风暴雨卷来泥沙石块,吞噬了王柢一生中时光最好的21年。

“人家请都请不回来,你为什么回来?”“美国特务!”一顶顶莫须有的罪名压在王柢头上。

1957年反右斗争中,他被打成全院乃至全唐山最大的右派之一,全市开他的批判会。

面对人生历程的跌宕起伏,王柢无以解惑,祖国啊,难道您的孩子从大洋彼岸的异邦土地扑向您的怀抱,有什么错吗?他曾一度精神濒于崩溃。在他被批斗得最厉害、精神上最苦闷的那个晚上,系上的一位老师上门拜访,整个晚上与他谈论唐诗宋词,兴致勃勃,直到深夜。望着同事离去的背影,他恍然大悟,善良的同事担心他轻生,以这种委婉的方式开解、提醒他。他的夫人,不管他在外受到怎样的对待,每当他回到家中,都是亲自奉上一杯热茶迎接他。想到妻儿,想到那些善良的人给予自己于世态炎凉中的温暖,他一遍遍地告慰自己:在无知与愚昧裹挟的淫雨中轻生,是懦怯的表现。中国不会这样!不会。于是,他咬紧牙关,坚强地挺下去……

“文革”中,他所遭受的迫害更加升级,“反动学术权威”、“军统特务”,骇人的帽子一顶接着一顶。家中多次被抄,批斗会没完没了,戴高帽游街、挨打、剃阴阳头,他瘦弱的身子还被拉去“劳动改造”。身体的创伤让他备受熬煎,心灵的剧痛更令他肝肠寸断。然而,在妻子的陪伴下,他又一次挺过难关。

王柢在唐山铁道学院任教期间,1976年7月28日凌晨3时42分,唐山大地震发生,熟睡中的王柢和妻子被倒塌的房屋埋了起来。

直到中午12点,同事才在瓦砾中找到他,当时,他已被活埋在地下8个多小时,只靠在岩石和泥土的缝隙中呼吸氧气。救援人员将压在他身上的碎石挖到了胸口,又立刻去救正处危险中的其他人员。妻子获救后,一直陪伴着他,鼓励他坚持。

王柢同事的儿子夏伟华知道此事后,跑到他跟前,用双手挖、搬砖块,硬是将他拖了出来,那时,除了呼吸,王柢完全失去了知觉,但最终还是坚强地活了下来。

“虽九死而犹未悔”。尽管承受了许多艰难、风险、屈辱和不公,但都没有摧垮他瘦弱身躯下的坚强意志。历经苦难痴心不改,他不仅宽容地对待过去,而且依然对国家和民族充满信任和期待,坚信社会主义能够救中国。

高洁风范

他善良、正直、诚恳,在西南交大校园里,是一位德高望重、受大家尊敬和爱戴的老人。

1950年,铁道部科学研究所在唐山工学院宣告成立。1956年,铁道部科学研究院在北京成立。当时的仪器设备,主要来自原材料实验所,而对于用以生命为代价保留下珍贵仪器设备的事情,王柢却很少提及。解放后在上报有功人员时,他报了副所长,自己默默退下。以至于在其后的历次政治运动中,他没有作为有功人员受到任何保护,反而饱受磨难。

1952年,唐山工程学院新分配来35位助教,由于学校教师新宿舍尚未建好,王柢动员全体有房屋的教师把住房让给新分配来的助教。他率先垂范,把自己家的大厅和一间卧室让给新来的范文田和陈大鹏住宿。4个月后新教师宿舍盖好,范文田和陈大鹏搬出,此时清华土木工程系张浙西教授到唐山工程学院任教,王柢索性将自己的住房完全腾出让给张教授住,自己则搬到一座较小的房子里。

后来学校建专家楼,王柢当时完全有资格分上。他却说,我分到以后,占个房源,也住不了几年。我宁愿住在现在的房子里,不折腾这个搬家的事,把机会让给更需要的同志们。

一次苏联专家讲课,有关兄弟院校的教师都在听课,此时王柢进课堂迟到了,苏联专家毫不留情地停止了讲课,认真严肃地给予批评,认为影响了专家的讲课情绪。王柢真诚接受,没有进行任何开脱(尽管事后知道迟到是有原因的)。一个系主任,在众多教师面前,如此虚心地接受批评的精神,赢得了大家尊重。

王柢在选线课的教学中,特别注重教授培育学生的节约意识。他经常强调,选线过程的每一次落笔,就意味着巨大的资金支出,我国一穷二白,一定要少花钱、多办事,把钱要用在刀刃上。王柢的教诲让学生们受益终身。

王柢年轻时因为身体瘦弱遭到同学嘲笑,便从此立志锻炼强健的身体,平时常常打篮球、游泳,帮助练就了他步入艰难人生后的坚韧体魄和自救本领。一次在野外勘测中,一行几人过桥去对岸,由于水流湍急,小桥破旧,当他们走到中央时,桥突然坍塌,所有人都掉进水中。在飞流的河水中,年逾花甲的王柢硬是凭着过硬的水性,游到河边。

“文革”结束后,王柢尽管已经退休,仍然以高昂的热情,利用自己在国外的声望、人脉和专业特长,活跃在对外学术交流领域,多次受政府委托,以70多岁的高龄带队前往德、法出席学术会议,向世界介绍中国铁路建设的伟大成就,特别是山区铁路复杂而艰巨的设计和施工技术,赢得了世界铁路学界的尊敬。

王柢的学生张文煜至今还保留着老师的一封信。

1963年,张文煜以优异的成绩考取王柢的研究生,但所在单位没同意,故未能成行。1978年深秋,张文煜辗转接到了一封王柢写给他的信件,“十多年不见,一直非常想念。在1963年你考取唐院研究生的消息得知之后是多么高兴……谁料通知被扣住,对你当时的处境也很惦记。”看完开始这几句话,张文煜一下子热泪盈眶,他没想到时隔15年,老师还惦记着自己,还在写信找自己。4个月后张文煜到北京拜访王柢,王柢还亲自推荐他到铁科院工作。

学生王齐荣至今还记得论文交给王教授一审的情景:“先送到王柢家,过一个星期问结果时,朱师母说,王齐荣啊,你老师这几天非常高兴,觉都没睡好!”王齐荣心里高兴,可是见到王教授后,老师却非常严格地指出了自己论文中的不足和错误,这一切都给学生留下了难忘印象。

追求科学

王柢早在1955年就加入了九三学社,是为九三学社四川省委会顾问。他一直把九三学社爱国、民主、科学的光荣传统作为孜孜以求的人生目标,视九三学社为心中的精神家园。他爱国爱民,热爱九三,直到99多岁高龄,还以对经济发展政策规划高度的敏锐性和前瞻性,向九三学社中央提交参政议政建议。

早在1997年,王柢就根据多年研究与实践,在对我国的国情、铁路规模和运输能力等问题详尽调研分析后,提出了“高速铁路与其建设的条件”建议书。建议书从当时我国铁路需要回答的问题、高速铁路建设的前提和准备等方面进行了详细论证。

2004年,王柢致信国务院总理温家宝、副总理曾培炎——《消除浪费按三个代表走科学决策道路——为铁路建设技术决策进言》。信中说:“查40多年铁路建设中的浮夸、浪费与破坏环境已造成巨大经济损失,相当少建4000-5000公里铁路,多处地质隐患,推迟国家建设,铁路亏损……”信中针对铁路建设中存在的问题提出中肯建议,“尽快改变工程旧体制,大力纠正浮夸风,实行科学优化的决策”。信中的字迹已经不甚清晰,看得出老人提笔颤抖的痕迹,但他仍然提出多项建议直抒胸臆。“愚已年老,本不必过问世事,不过铁路建设40多年以来的做法影响综合国力与长期发展前途太大,直言不得不吐……”

言之凿凿,一颗爱国忧国之心跃然纸上。

2005年,王柢致信时任铁道部副部长卢春房(西南交大77级毕业生),力陈我国铁路建设中“太浪费、太缓慢、太破坏环境”的现象,详尽分析造成这些失误的主要原因以及积极建议。卢春房在回信中“深为王教授的爱国爱路热忱所感动,亦对王教授的渊博学识表示崇高的敬佩之情”,同时表示将与同志们认真研究王柢的建议。

九三学社成都市委副主委李柏林、张平看望王柢教授

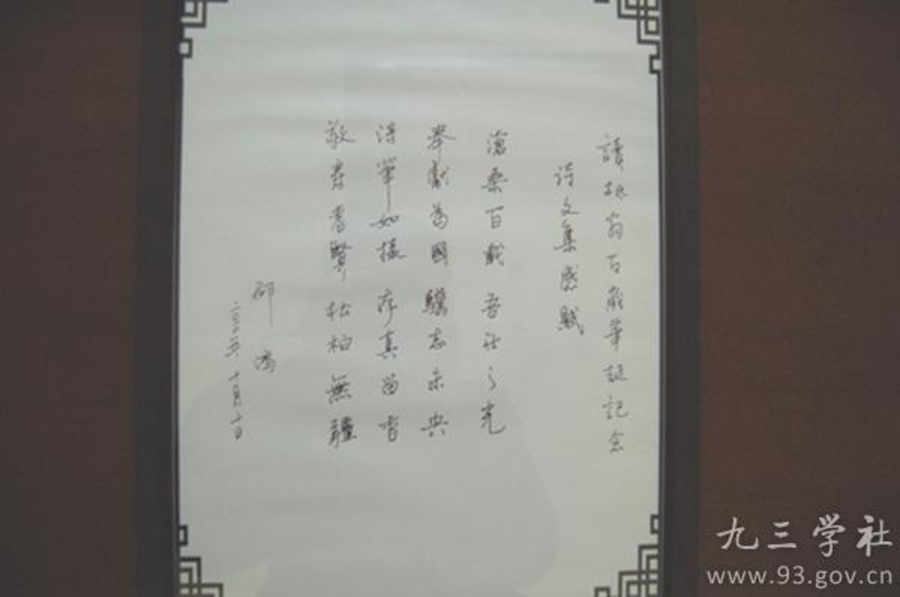

王柢对九三学社怀有深厚的感情。在他家客厅中央,高高悬挂着九三学社中央主席韩启德手书的“和而不同”四个大字,这是2010年5月,在王柢百年华诞的生日庆典上,九三学社成都市委主委戴晓雁亲手送给他的生日礼物;客厅还悬挂着九三学社中央副主席邵鸿2010年10月10日读了王柢的诗集后手书的感慨:“沧桑百载,吾社之光;奉献为国,骥志未央;诗笔如摄,本真留香;敬寿耄贤,松柏无疆。”今年春节九三学社成都市委机关负责人去看望他时,他语重心长地叮嘱“一定要把九三的事情办好!”

王柢以自己一生的身体力行和积极参与,向祖国表达自己的赤子之心,不论是在国难深重的旧中国,还是在欣欣向荣的新中国,他对真理的追求,对祖国强盛的愿望,对民主与科学的信念,都化作勇于担当的实际行动,充分展示了九三人“民主风、科学神、赤子心、人情味”这样一种大境界,凝聚着一位饱经沧桑的老知识分子大半个世纪以来投身科学事业、矢志报国的赤子情怀。(戴红)