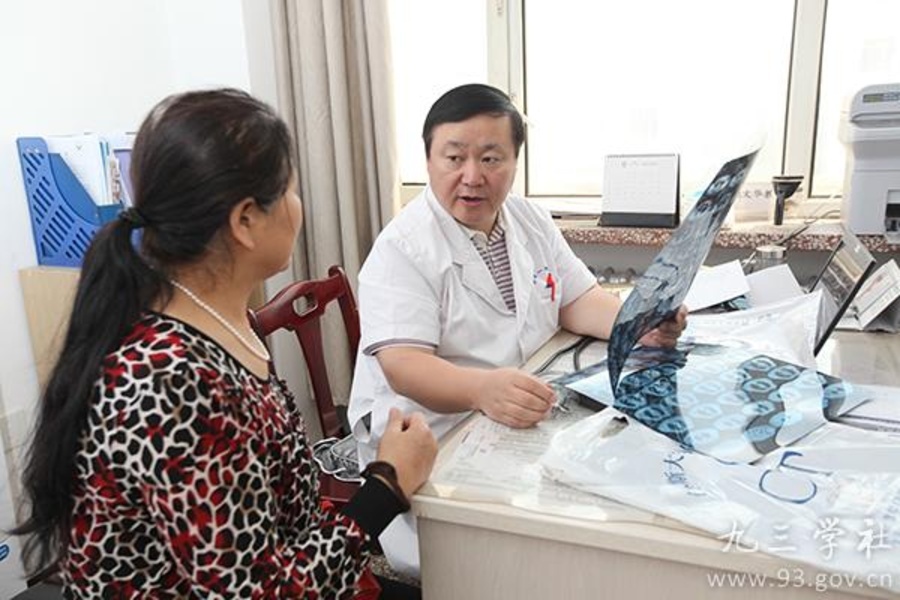

【鲍文华: 1962年7月出生,九三学社佳木斯市委副主委,主任医师,教授,呼吸科副主任。硕士研究生导师,佳木斯大学呼吸疾病研究所所长。内科学省级重点学科带头人。多次被省教委评为大学及附院的优秀教师。擅长慢性肺心病的综合治疗,肺癌的早期诊断及恶性胸水的治疗,重症哮喘的抢救,并对本专业疑难少见病的诊治有独到之处。掌握呼吸内科专业国内外新理论、新进展、新疗法,并应用于临床,且取得很好效果。具有很强的科研能力,主持省教委,卫生厅及大学课题三项。】

“快来人哪!病人要不行了!”

走廊里一阵阵急促的呼喊惊醒了他。刚刚值完夜班的鲍文华快步跑去,原来是患者姚淑芝,只见她急度呼吸困难,血压下降,病情危重。

二话不说,鲍文华急忙投入到抢救中去。这位患者是急性呼吸窘迫综合症。抢救之后,病人留在重症观察室观察,鲍文华成为她的主治医生,为了找到适合的治疗方案,他奔波于重症观察室和医务室之间,观察病情,调整方案。连续8天8夜没有回家,也没有脱衣睡过一个安稳觉。

当患者推出重症观察室后,鲍文华悬着的心总算落了下来。回到休息室,他一屁股坐在椅子上就起不来了。他想换一换鞋,却怎么脱都脱不下来,这才发现因长时间站立行走,造成双下肢肿胀。

患者痊愈了,可鲍文华却留下了下肢静脉曲张的后遗症,以至于在以后的日子里,只要长时间站立便会疼痛难忍。患者家属说,“鲍大夫你这是累的呀,你真的把我们当亲人对待啊”。

这样的场景可说是鲍文华的工作常态。24年来,他把人生最美丽的青春和汗水奉献在了他所热爱的医疗事业上。

身为医生就要牢记生命无价

鲍文华的家乡在黑龙江省呼兰县,他是吸吮着呼兰河水长大的。懵懂中他遇到了一件痛彻灵魂的事情,那一年,当鲍文华和所有的莘莘学子一样在为即将到来的高考而准备冲刺时,家里传来了噩耗,父亲患上了肝癌。面对骨瘦如柴、痛不堪言的父亲,他心如刀绞,却束手无策,平生第一次感觉到生命的脆弱,生活的无助。当时,鲍文华就立志成为一名医生,让父亲的痛苦不在其他人身上重现。从此,救死扶伤的信念便在他内心牢牢扎根,而这一信念也成为指引他人生的航标,每每看到患者那一双双渴求的眼神,他便会想起父亲病重时那沉重的目光,一种无形的力量便会鞭策他在从医这条路上不断前行。

1980年,怀揣着对医生这个职业的无限崇敬,鲍文华迈入了佳木斯医学院的大门.8年寒窗,硕士研究生毕业的他以优异成绩留在佳木斯大学附属第一医院,成为一名名副其实的医生。

入职不久的一天,几个农民用树杈捆扎的担架,抬来一位中年患者,得的是“金葡菌肺炎”。这种病目前国内外尚无好的方法治愈,家属听后放弃了治疗,几个月后,听说患者竟然死去了。这给了鲍文华极大的刺激,他暗下决心,一定要探究呼吸病的治疗与预防,不要让这样的事情再度发生。而后的岁月,每当在因加班加点感到劳累时,每当科研遇到瓶颈困难时,他就会想及此事,便觉充满力量。于是,掸掸疲惫,继续前行。

他带着一腔热情,起早贪黑,深入病房,收集资料,关心病人,不断总结经验、教训,很快掌握了呼吸病从预防到治疗的一系列工作。渐渐的,人们知道了一个叫小鲍的医生,朴实、勤快、充满热忱。鲍文华赢得了领导、同事、病人的信任和尊重。24年的从医经历,病人是他工作的全部。每天上门诊,下病房,值班、会诊,他用热心、耐心、精心、细心围着病人转。2000年除夕之夜,已近深夜11点,正当全家欢度佳节的时候,医院一个电话,说有个刚刚手术的病人出现异常情况,要他马上赶到医院会诊,外面风雪交加,是那年冬季最冷的一天。听到这个电话,家里的欢乐气氛凝固了,好不容易能够过个安稳年!面对儿子期盼的眼神,没有犹豫,他顶着风雪毅然走出家门,由于打不到出租车,鲍文华徒步走向医院,赶到医院时整个人身外是一层冰冻而里面却是一身热汗。

问题解决后,回家路上零点的钟声早已敲响。看着万家灯火和绚丽的礼花,鲍文华疲惫的身心却是坦然和塌实。

不眠的夜晚何止记忆中的一点点。

2003年的春天,突如其来的非典疫情让全国的医护人员措手不及。没有先例,没有经验,没有特效的治疗方法。疫情就是命令,作为呼吸内科的医生,鲍文华一无反顾地冲到抗击非典的第一线。一个周末的下午,他正在网上了解非典的疫情,突然接到医院的电话,发热门诊正式成立,作为佳木斯市抗击非典专家组副组长的鲍文华成为医院第一位接触发热患者的医生。下午4点,他准时地来到发热门诊。此时,新的情况出现了,由于任务突然,医院并没有准备他能穿的隔离服。院领导说:“为了安全,等你的隔离服赶制出来以后你再上。”鲍文华说:“没有隔离服绝对不是我不出发热门诊的理由,这里就是战场,作为一名战士,即使没有武器,就是赤手空拳我也要冲到战场的最前沿。”就这样,鲍文华穿着明显小很多的隔离服在发热门诊接诊了30余例发热的患者。当最后一位患者离开发热门诊的时候,他穿着早已被汗水浸透的隔离服站在清晨的阳光下,竟然没有一丝的疲惫,在他心中只有顺利完成任务的荣誉和骄傲。

在抗击非典的战斗中,有的人倒下了,有的人退缩了,有的人为了自身安全甚至离开医疗岗位。鲍文华内心也曾有过一丝担忧,担忧的不是自己,而是家人。“如果我倒下了他们怎么办?她们被我传染了怎么办?”但是他从来没有过后悔和退缩,因为他知道,从他选择这个行业的那天开始,他的字典里就没有了退缩这个词。在最危险的时候,在人民健康受到威胁的时候,在祖国最需要的时候以最佳的状态冲到第一线,是一名医生的天职。

2000年,外县一位姓李的老师家属托人找到鲍文华,他了解到患者练了“法轮功”,不肯去医院,而大夫也不愿意出诊医治这样的病人,面对患者家人恳求的目光,鲍文华毫不犹豫地前往外县对她进行劝说、治疗,解除病痛的同时还使患者得到转化。2010年,宝清县看守所的一个犯罪嫌疑人,突发呼吸疾病,没有医院愿意收治,耽误了几天,司法人员打听到鲍文华,把这个特殊身份的患者送到他的面前。没有丝毫顾虑,和对待普通患者一样,认真诊断,观察病情,设计方案。几天后,这个特殊身份的患者出院了,特意来向鲍文华致谢,深有感慨地说:“没想到,你能对我这样的有罪之人尽心医治。”

在鲍文华面前,无论男女老幼、高低贵贱、好人坏人,都是一个身份——患者。“既然他们成为了我的患者,我就会为他们负起最大的责任。”

把勇攀科学高峰刻上人生基石

作为佳木斯大学第一批研究生,鲍文华始终致力于在医学呼吸专业研究领域争做先行者,趟出一条科研、教学、医疗相结合之路。

上世纪80年代末,他发现前列腺素类物质在肺心病发病中具有重要意义,同时前列腺素E1对肺心病患者具有很好的治疗作用。《肺心病患者TXA2-PG12平衡的研究》一文,发表在国家学科权威期刊《中华结核和呼吸杂志》上,在国内外引起重大反响,鲍文华应邀参加了在重庆召开的缺氧和肺病生理国际会议,在会上作了《肺心病患者TXA2-PG12平衡的改变及其改变及其与心脏功能的关系》的报告,获得同行充分肯定。

鲍文华主持创办了佳木斯大学呼吸疾病研究所,率领科研人员和一线医生,积极进行观念创新、教学创新、工作创新、科研创新,不断推出优秀的有分量的科研成果,以促进黑龙江东部地区呼吸疾病医药卫生建设和发展为目标,确定科研发展的基本方向并取得多项研究成果:针对本地区发病率高、死亡率高,严重影响患者生活质量的慢性阻塞性肺病及肺心病,找到其发病机制及综合治疗措施;率先在东北地区进行了支气管动脉灌注及栓塞疗法治疗中晚期肺癌,疗效高,副作用小;将支气管哮喘发病机理和治疗研究的重心由缓解气道平滑肌痉挛转向预防和治疗气道炎症,探究细胞因子在哮喘中的作用;对肺间纤维化这个慢性炎症性间质性肺疾病的世界性难题,发起集团冲击,努力探讨细胞因子、气体分子在肺间质纤维化发病中的作用及研发活血化瘀中药对肺间纤维化的治疗作用。研究所承担了省自然科学资金项目《H2S/CSE体系在家兔急性肺栓塞发病中的作用及药物干预》、省教委《TH17细胞及相关因子在大鼠肺纤维化模型中的作用及意义》、省普通高等学校骨干教师创新能力资助项目《BCG对变应性小鼠的防治作用》、省研究生创新基金项目《HO-1MRNA在肺腺癌中的表达》、省卫生厅课题《肾上腺髓质素在肺心病发病中的作用》等11项,共获得省、厅局级科研成果奖6项。

.jpg)

鲍文华从1998年起任佳木斯大学硕士生导师,2000年任佳木斯大学重点学科带头人,已独立指导多名硕士研究生 19 名,其中3名毕业后考取了博士研究生。他不断进行调查研究,掌握学生的思想动态,完成了《新形势下大学德育的发展趋势及对策研究》和《高等医学院校学风问题及对策研究》两篇报告,引起有关部门重视,获得省优秀教育科研成果奖。

鲍文华参加工作以来共发表论文80余篇,获得黑龙江省医疗新技术奖7项;省教育科研成果奖2项;省教委科技奖1项;佳木斯市科技成果奖9项;主持省自然科学基金项目2项;省教委项目4项;主持省卫生厅项目5项。主编或参编著作6部。

把矢志奉献写上人生奋斗目标

拥有众多科技泰斗的九三先贤,身边默默奉献的九三人,这一切都使鲍文华对九三学社有无限的向往。1992年,他成为佳木斯九三学社最年轻的社员,并先后担任九三学社佳木斯大学委员会秘书长、副主委、主委。2005年,担任了九三学社佳木斯市委副主委。

鲍文华觉得,身为医生,应该从关注健康角度发挥九三人的作用。他利用职业优势,组织医疗义诊,送医送药,永红敬老院、莲江口镇、佳木斯煤机厂、汤原县三中、敖其中心校等多个地方都曾经留下了他和社员们的身影。2001年,他又把“输血”变为“造血”与郊区卫生局联合对郊区300余名医务人员进行培训,加深了社员对九三学社科技服务内涵的理解,培养了社员的奉献精神。

2004年8月,在鲍文华的组织与努力下,九三学社佳木斯市委尝试医疗进社区活动,帮助社区健全卫生服务网络,增强社区卫生服务供给能力,初步形成“预防、保健、常见病、多发病治疗在社区”的医疗预防保健服务新格局。医药卫生委员会选出11名副高职以上人员作为首批健康使者,每两人一组,负责800—1000户居民。在对辖区老年人、慢性病患者、残疾人登记造册基础上,送医上门。服务队根据患者病情,定时上门无偿服务。携带血糖仪、心电机、血压计、听诊器等设备定期为社区高血压、心脑血管、糖尿病等患者实施义诊;为各种疾病患者定期举办健康知识讲座,每月为社区居民办一期板报,宣传呼吸道系统疾病的防治知识等,并为社区居民发放疾病防治VCD影碟片;为社区60岁以上老年人建立医疗档案,并有针对性地进行慢性病的预防、宣传、提供谈心、护理、看病等服务。

2004年,鲍文华被九三学社中央授予社会服务先进个人称号,2010年被九三学社中央授予优秀社员称号。他多次获得市政协“五个一”先进委员及首批学习“三个代表”先进委员称号并荣获佳木斯市第二届“五四”青年奖章……

他的身影忙碌,他的步履充实。

“在今后的征途中,我将一如既往不辜负患者那一双双渴求的眼神,我要用最大的力量去尽量挽救一个个托付与我的生命。”(戴红 任超 /文)