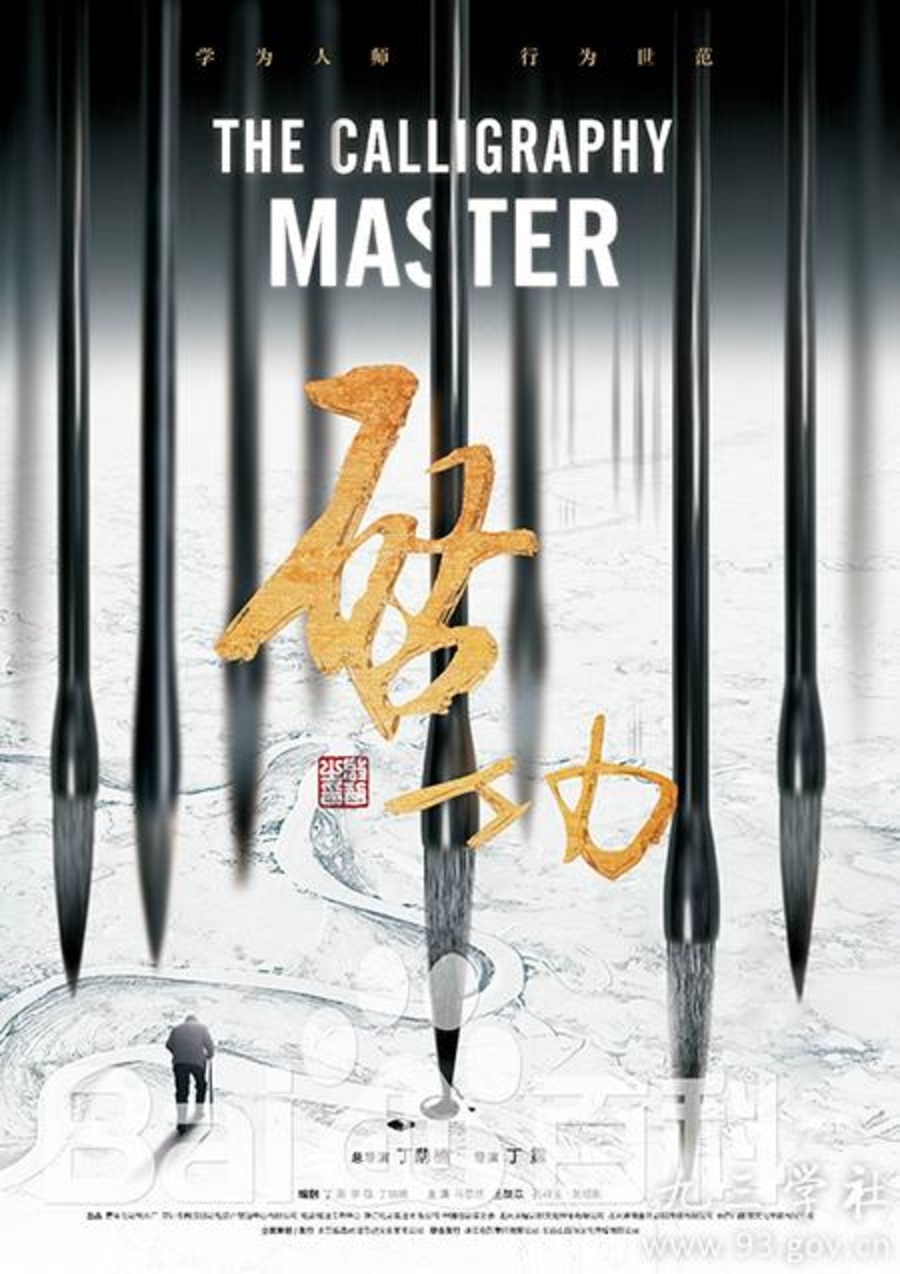

以九三学社中央原顾问,国学大师,我国著名教育家、古典文献学家、书画家、文物鉴定专家启功(1912—2005)为原型的人物传记故事片《启功》,将于九三学社70周年诞辰纪念日——2015年9月3日在全国上映。

《启功》通过一名电视台记者采访启功(马恩然 饰)的过程,讲述了启功的传奇一生。影片以摄像机的独特视角,将观众带入中国近百年历史时空,运用戏剧舞台常用的布莱希特间离手法,让老年启功在历史与现实时空之间自由穿梭,审视自己过去的人生历程;运用亦庄亦谐的方式历数启功所经历的人和事;轻松而幽默、平实而细腻地让观众逐渐接近启功的内心世界,展现启功的人格风范、艺术魅力和道德情操。

《启功》重点刻画了作为教育家的启功,同时作为艺术家和学者的大家风范。影片一开头,便是启功于“文革”之初在北京师范大学中文系课堂上为学生讲授王勃的《送杜少府之任蜀州》。当他正兴味十足地解读诗眼“海内存知己,天涯若比邻”并感慨“有知己便不寂寞”时,高音喇叭里传出“最高指示”,学生们蜂拥而出,加入到“造反有理”的队伍中去…… 无奈的启功孤寂地擦净黑板上粉笔书写的古诗。片中有不下10处表现启功课堂教学的场景。北师大95周年校庆时,启功拟定并题写的“学为人师,行为世范”校训,通过启功的“为教”、 “为学”、“为人”,得以充分展示,这也是全片一以贯之的艺术追求。片中刘雨辰形象的塑造,是精心构思、象为心生的结果。刘雨辰始为红卫兵小将,率众抄了启功的家,封了启功的书;此后却为启功坚守中华民族优秀文化所吸引,甘冒风险趁夜撕揭启功手书的大字报,偷偷临摹;后来主动向启功忏悔,拜师求学,拿出自己的研究成果请教指正。刘雨辰的心灵嬗变和精神升华轨迹,真实反映了中华民族优秀文化的巨大感召力和生命力,也有力衬托出启功这位文化大家的高度文化自觉、文化自信和文化定力。

银幕上,启功的人格、人性、人情的呈现含而不露、水到渠成。比如,片中表现了启功三次下跪。少年启功下跪拜画家贾曦民为师,是尊师,是感恩,是对中华优秀传统文化的礼敬;成年启功下跪向恩师陈垣校长祝寿,是感知遇之恩,是对引领自己精神航程导师的礼敬;老年启功下跪向相濡以沫、不离不弃的妻子表达一生愧疚和深沉的爱,是夫妻两心相通圣洁高尚的情感。这三跪的细节演绎得感人至深,令人过目难忘。同样令人印象深刻的还有“折扇”。折扇本是中国古代文人的文化标识,影片中巧妙地处理成贯穿全片的重要意象。童年启功在爷爷指导下,在折扇上学画墨梅,埋下祖传文化种子。几年后爷爷去世,家境败落,孤儿寡母被扫地出门。少年启功从变卖的家什中抢回这把饱蘸艺术滋养的墨梅折扇。继“画扇”、“抢扇”后又发生了“丢扇”、“撕扇”、“烧扇”、“修扇”…… 一把折扇,成为承载影片题旨的核心意象,塑造出中国优秀知识分子 “独立之精神,自由之思想”的高远境界。

珍视文化大家,敬畏文化大家,以影像传扬他们的思想精神和人格风范,对于提高全民族人文素养、推进中国现代化进程极为重要。影片《启功》在这方面做出了可贵探索。当然,作为一部传记故事片,启功独特而深邃的幽默与机智,表现得还不足。比如,曾有自称是某空军首长秘书者上门为首长求字,居高临下,非要不可。启功慢悠悠地问:“我要不写,你家首长会不会派飞机来炸我?”那人一下语塞,半晌唐突道:“那当然不会。”启功淡淡一笑:“那我就放心了。你走吧!”1978年,启功写下了脍炙人口的《自撰墓志铭》:“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”如将让这些情节融入,效果会更好。总之,瑕不掩瑜。这是一部当下银幕上少见的为文化大家谱写心灵史的好影片。

据了解,《启功》由丁荫楠任总导演,其子丁震执导,2014年10月底开机,北京电影学院青年电影制片厂、电影频道节目中心、珠江电影集团有限公司、中国电影家协会等联合出品, 北京师范大学、北京师范大学教育基金会、中国文化艺术基金会、中国书法家协会等特别赞助。(穆建民)