今年是中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利70周年。九三学社中央委员、河北省委副主委毕志夫总想为抗战老兵做一些力所能及的事。一次偶然的机会,爱好收藏的毕志夫在老友家的地下室中看到一个皮箱令他如获至宝。这不是一个普通的皮箱,这一落满灰尘的皮箱见证了一段中华民族抗战史,与一位名为单宗吾抗战老兵相联系。

“我志愿参加”中国青年远征军

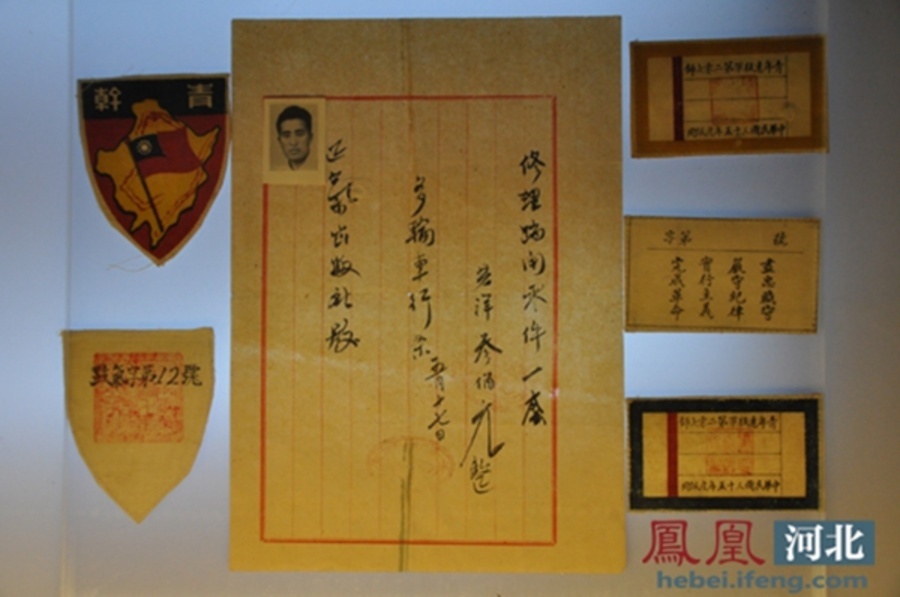

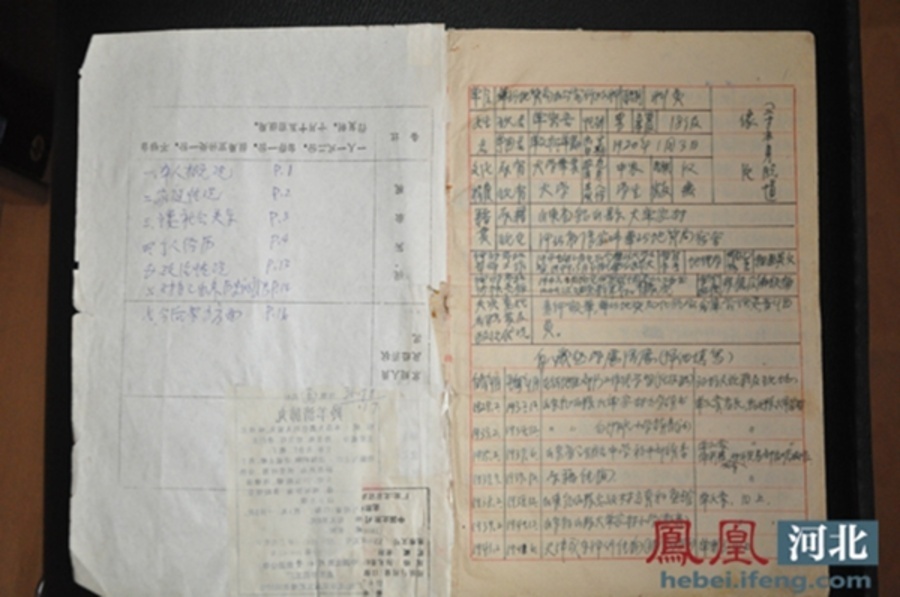

陈旧的皮箱、泛黄的收据、工整的胸章,这一件件具有浓重历史味道的东西,主人名叫单宗吾,原名单文松,曾用名单励,1920年1月3日生,原籍山东乳山。“七七事变”后,在烟台中学读初二的单宗吾辍学,1942年赴西安读书,1943年考取西北大学,1944年参加国民党青年远征军,并于年底赴昆明中缅印战场后方担任工兵营督导室总务干事,1946年退伍转学清华大学地学系读书,1949年3月从华北大学毕业,分配至北京华北人民革命大学工作,后辗转至张家口工作,2011年逝世。

单宗吾老家在山东乳山县大单家村,全家以务农为主,兼做小炉匠手艺。他的大哥、二哥刚出门做生意,还不能向家寄钱,因而生活比较困难。他的祖父去世较早,父亲单超元当过国民党政权的邻长和闾长(即为保甲长,邻长管五户,闾长管廿五户),还当过村小学的管理员,母亲王氏是家庭妇女。大哥单彩臣(名文彬)从小到东北经商,后参加革命,中国共产党早期地下党员,后在国家对外贸易部工作。单宗吾在自传《清稿》写到:“他(大哥)的进步思想对我起了一定的影响,我之以所能坚决革命,他对我起了一定作用”。

以第一视角了解这段刻骨铭心的历史

单宗吾8岁开始读书,15岁到邻村白沙滩读高级小学,16岁高小毕业,17岁读初中(山东烟台中学)。七七事变那一年(1937年),单宗吾读初三,学校因形势吃紧而解散,学生全部回家,他在家闲住半年。1938年单宗吾到邻村跟一位举人学习古书,他原是威海中学的语文教师,也因为学校解散而回家办了一所私塾。1939年学校复学仍无望,单宗吾就在村里当了两年小学教师。

1939年秋,日军扫荡了单宗吾的家乡。那些打着抗日旗号的司令们到村的只有10多个人(其中是否还有汉奸伪军闹不清楚),这些司令们全都屁滚尿流地逃之夭夭,敌人的飞机低飞着几乎擦着屋顶,也没有听到他们放过一枪!“抗日”原来就是如此。当时的山东省主席用剿匪名义搞“清乡运动”,真正的土匪并未清除,而对共产党倒是认真地在“剿”了。不少进步青年、共产党的地下工作者和同情者,被清乡部队残忍杀害。

迫于家乡形势,1941年2月,单宗吾准备离家到天津读书,由于当时不是考学的时候,就只找人补习了一下功课,暑期考入天津中学高中部一年级,1942年5月份,单宗吾同张乃东、李宏等一同离开天津去往陕西西安,高中读了不到一年。

单宗吾到天津是因为大哥单采臣在天津做生意(义东洋行)。他要到后方的事,大哥没有表示反对,只是要单宗吾不要经他那里走(可以经家里走),也不要说是经他那里走的,原因是怕日本人知道了追查,并表示希望他有机会到延安去。

1942年2月,单宗吾到达西安,钱花完,又没有一个熟人,当时正值战干团招生,于是就考进了战干团的东北总队;1943年七月份准备考西北大学。单宗吾考大学的高中毕业证件,是经参加了陕西省教育所举办的陕西高中学生甄别试验取得的,7月份在西安参加西北大学的招生考试,校址在陕西省城固,发榜后没有录取。单宗吾又参加了该校续招新生考试,结果被录取到西北大学地质地理系。

1944年底,蒋介石发出青年参军的号召,当时西大校长刘继红(国民党中央监委)积极响应蒋介石的号召,对全校师生极尽煽动之能事。语谓日寇即将逼近汉中,学校不久将要解散,凡我热血爱国青年,自应投笔从戎解放国家云云……单宗吾这个人极易冲动,热血也有一点,同学中也有不少人愿意报名参军,单宗吾就是其中之一。报名后不久就离开学校,由城固集中到西安,又由西安乘飞机到昆明,立即编入青年远征军第207师619团当兵,时间已是1945年1月。如果说参加青年远征军连一点爱国之心也没有,完全是为替国民党卖力而从青年远征军中找出路,从一个正在高等学校读书的大学生来说,并不确切,也不符合实际情况。

1945年8月15日,日本宣布投降,那天晚上单宗吾正与战友在曲靖县一个剧院里看“江汉渔歌”演出。此剧是著名剧作家田汉编写并导演的,负责演出的是四维剧团。演出正在进行中,戛然停止,田汉登台宣布日本无条件投降的消息,全场立即气氛热烈,欢呼声掌声响彻云霄,接着就到外面进行宣传,直闹到深夜。8年的抗日战争终于结束了。单宗吾这些久别亲人的游子,可以回乡与亲人团聚了。

历史永远铭记老兵永不逝去

军队是国家政权主要成份,肩负着重要使命与责任。列宁曾说过:“革命军队所以必要,是因为只有强有力才能解决伟大的历史使命,而在现代斗争,强力的组织就是军事组织。而军人就是其重要的组成部分,一部波澜壮阔的中国革命史,就是无数仁人志士前仆后继浴血奋斗的英雄史。

从虎门销烟到广州起义,从武昌起义到八一南昌起义,从敌后抗日游击战到百万雄师过大江……没有捐躯赴国难、视死如归的魄力;没有以身许国,何事不可为的精神,哪有今天!老兵啊老兵,你们曾经在抗日卫国的战场上洒热血,见证历史,书写历史;你们曾经在史无前例的运动中遭批斗,历经磨难;你们没有奖章,没有功勋……但,你们活着,坚强地,快乐地,骄傲地活着。活着,就是另一种胜利,是人生之役的胜利。你们把荣辱得失抛在一边,自强自立,直面历史。你们是活着的纪念碑!

为了民族的解放和新中国的诞生,留下姓名的革命英烈161万人,而更多的烈士,连名字都不曾留下。我们幸运地了解了中华人民共和国的诞生,也感受了国家的富强和复兴。而今,他们须发斑白,理应接受我们的敬意和瞩目,他们有理由为自己和战友们的光辉业绩自豪和骄傲。

抗战老兵精神不死。我们应该抓住为数不多的机会,向抗战老兵们致以最崇高的敬意。