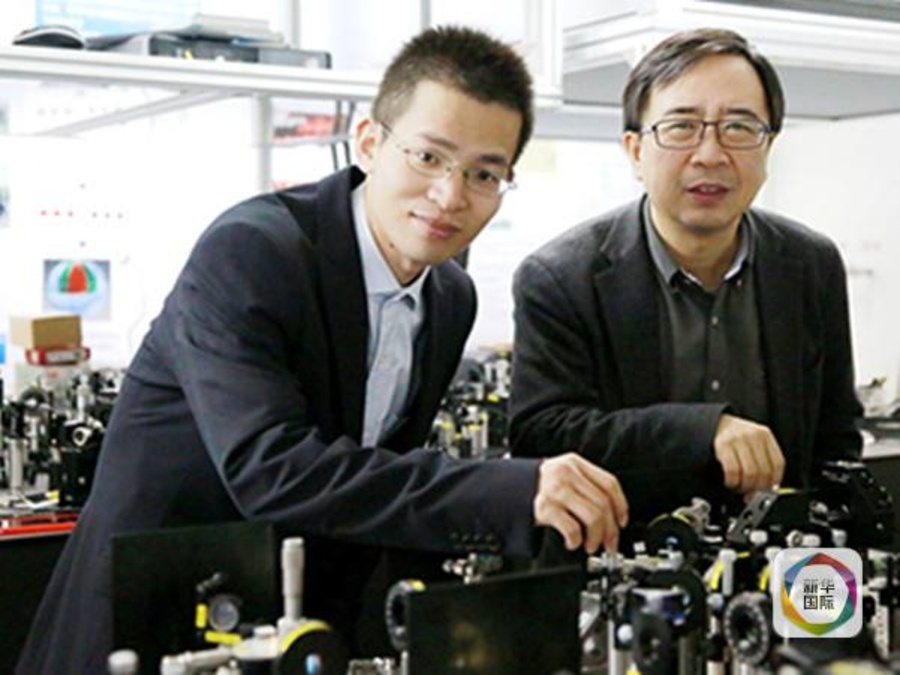

潘建伟(右)和陆朝阳(左)

12月11日,英国物理学会新闻网站《物理世界》(Physics World)评选的2015年度国际物理学十大突破揭晓,中国科学技术大学物理学家、九三学社中央常委潘建伟,九三学社社员陆朝阳因首次实现同时传送一个基本粒子(光子)的两个内秉属性的工作入选,并位列榜首。据悉,这是在中国本土完成的工作第一次获此殊荣。

此外,中科院物理所外尔费米子研究也位列十项重大突破榜单。

往年入选《物理世界》国际物理学十大突破榜首的成果有欧洲航空局罗塞塔号探测器着陆彗星、南极观察站探测到宇宙高能中微子和欧洲核子中心发现希格斯玻色子等。

得知这一消息,《知识分子》在第一时间联系到中国科学技术大学的潘建伟教授,请他介绍这项被《物理世界》称为“壮举”的研究以及未来的应用前景。

潘建伟

《知识分子》对话潘建伟

《知识分子》:你们什么时候知道被评为2015年度国际物理学十大突破的?

潘建伟:大概十天前,《物理世界》发邮件告诉我们,我们进入了Top 10的名单,但是否能够成为最后的winner,还是要保密,让我们先等着。又过了几天,他们告诉我们,经过多次讨论选择了我们的工作。今天(编者注:12月11日)《物理世界》的总编Hamish Johnston博士跟我们做了一个在线访谈,在Youtube上直播。

《知识分子》:你们为何能够最后拔得头筹?

潘建伟:《物理世界》在评选前十的时候,它有一个选择的标准,首先在物理上非常重要,最好是理论和实验相结合的,所有物理学家,整个领域的人都非常感兴趣,还有一项是在知识上有重大的进步。

我想可以从两个方面理解我们的工作:

从基础研究的观点来看,我们首次证明了一个粒子所有的性质在原理上都可以通过量子纠缠传到很远的地方。对量子隐形传输来说,真正要传输一个微观粒子的状态,需要把一个微观粒子所有的性质都传过去。

1997年我还是学生时,跟我的导师Anton Zeilinger做过一个实验,实现了基本粒子单一自由度的传输。但是,在那个实验里我们只能传输一个微观粒子的某一个性质,其他的性质都被破坏了,没办法把一个微观粒子所有的性质都从一个转移到另一个粒子上去。

在这项工作中,我们首次实现了单光子多自由度的量子隐形传态。从基础研究的观点来说,我们首次证明一个粒子所有的性质在原理上都是可以被传过去的,所以《自然》杂志称之为“Reaching bottom, laying foundations”。

另外从技术的角度来看,量子隐形传输在将来的量子计算机和量子通讯的研究中是一个非常基本的操作。无论是量子计算机还是量子通讯,主要就是一个微观粒子的信息的传输,走完就处理一下再把它送到另外一个地方。所以,量子隐形传输在量子计算机和量子信息的领域是一个很重要的技术手段。

《知识分子》:您是什么时候从量子传输开始感兴趣的?

潘建伟:这个很有意思。我在1996年出国到奥地利的时候,本来是要做理论的。我的导师给我几篇关于贝尔态测量的文章,让我看一看。

我推导的过程中觉得很奇怪:为什么对两个粒子处理的时候,一个粒子的状态就跑到另一个很远的粒子上面去了?我当时以为有了重大发现,就赶紧要求做一个报告。

实际上,那个方案早在1993年的时候,就有别的科学家就提出来了。当然这说明我当时在国内有点孤陋寡闻。所以,当我对组里十多个人作了报告之后,大家觉得很奇怪,这个人怎么这么傻,把组里所有人召集到一起,重新讲了一个所有人都知道的事实。但是,我的导师Anton Zeilinger很兴奋,他说建伟,来来来,我们正在做这个实验呢!

我是后来才知道这个方案早在1993年就提出来了,但是我自己在1996年从头演算推导的时候,就好像是再发现一样,我觉得特别有意思。后来我就加入实验团队开始做实验了,大概一年半之后我们就把实验做出来了。

所以感兴趣是一个偶然的机会,我就相当于自己独立把这个方案发现了一下,在组会里讲的时候,其实我后来回想了一下当时还是挺糗的。当然,这也说明当时国内的最新期刊和文献的流通不是特别畅通。

《知识分子》:刚才您讲到多自由度隐形传态的技术价值。它具体有哪些应用潜力?

潘建伟:我们在做一个量子计算时,需要把很多的量子比特,每一个量子都可以看作一个比特,每一个量子都需要对比特之间进行一种逻辑操作,我们叫做与门(AND gate)、非门(NOT gate)、与非门(NAND gate)等。

进行这个操作的时候,我们又不想把量子的状态给摧毁了,就需要做一个所谓的“未破坏的测量”。因为光子和光子之间是基本上没什么相互作用的,那么你怎样才能把两个光子耦合起来?我们就需要进行这个量子传输(teleportation)的操作。Teleportation操作的好处就是:我既能把这个逻辑操作给做掉,又不会对这个量子发生摧毁性的影响。

在这个的过程中,我们把一个量子的状态传给下一个量子,这在量子计算中是一个关键、基础的单元,相当于我们搭积木的一个最小的小砖块。所以,它在里面起到这么一个关键的作用,像砖块一样,是量子计算的基本单元。

《知识分子》:您也肯定听说了谷歌最近公布的一个消息,他们最近改造了D-Wave量子计算机,将某种算法精进之后,解决了有大约1000个变数的组合优化问题,发现与普通计算机求解同一问题相比,该处理器内核的解题速度最高快1亿倍。

潘建伟:D-Wave是加拿大的一家量子计算机公司。他们的量子计算机卖得比较贵,很简单的一台售价要一千万美金,全世界只卖掉过几台。

前一两年大家在做检验的时候,没有发现它比传统的计算机算得快,后来谷歌又买了一台新的,之后加上一些新的算法设计,他们12月初宣布,在某个特定的功能上比传统的计算机快一亿倍。

谷歌的这篇文章刚刚放到网上,我们正在研究。参与谷歌这个项目的科学家里有我们一个合作者John Martinis,他是加州大学圣芭芭拉分校的教授。我认为这个结果是比较可靠的。

不过,现在说的量子计算机还都不是通用的量子计算机。造一种量子计算机来解决某一个问题的时候,比现在的传统计算机要快,而造另外一种量子计算机的时候来做另外一个事情,可能又比一个传统计算机快。也就是说,现在的量子计算机只能做某一种事情,不能解决所有的问题。

在国内,我们的团队也在三个最有前途实现可实用量子计算机的方向努力推进:光学量子计算、超冷原子量子计算,还有超导量子计算。

其实目前我不太愿意把这个叫做量子计算,更愿意把它叫做量子模拟。谷歌文章的标题为“What is the Computational Value of Finite Range Tunneling?”,标题里含有计算,但里面的内容还是量子模拟(quantum simulation)。

什么叫做模拟?模拟只是对某一种计算功能算的比较好,而量子计算应该是所有的东西都算的比较快,所以我愿意把它叫做模拟。量子模拟机在很多领域都已经有潜在的重大应用价值,它会比量子计算机更早出现。

《知识分子》:怎样才能做到真正的通用计算?

潘建伟:现在谈通用量子计算还是太早了。量子计算现在主要的困难是,制备出量子纠缠之后,量子不仅可以处于0的状态,也可以处于1的状态,甚至可以处于0+1的状态,一旦游离微观客体,它可以同时处于两个状态的相干叠加的时候,周围环境的噪声就很容易对它产生影响。

所以计算时要保证不出错,需要保证很好地屏蔽掉环境噪声。这个是目前量子信息研究中最难的问题。在各种物理体系,需要首先解决真这个问题,实现高精度的量子操作、容错的量子纠错,才能真正谈通用量子计算。

《知识分子》:我国的第一颗“量子科学实验卫星”明年就要发射了。发射量子卫星的目的是什么?

潘建伟:我们发射量子卫星,主要是基于这两方面的考虑,一方面是应用,一方面解决一些和基础研究相关问题。

因为量子的信号会处于0+1这种状态,这种信号就没办法被放大、复制。如果用光纤来做,信号传输大概100公里,就会被光纤吸收,根本做不下去。

为了让量子通信成为造福人类的实用技术,我们有两种解决的途径:

实用级联的量子态隐形传输,就是每隔一段距离我们设置一个信号中转站。这个技术还在发展,我们也正在地面做这方面的工作,但是我认为这个技术在10年之内不太会有实用的价值。

另外一个,也是利用量子卫星。我们发现,光子的信号在穿过整个大气层之后,只有20%左右的信号会被损失掉,80%的光都可以从天上直接到达地面。从北京到上海之间传送密钥,按照我们现在的计算,做的比较好的话,我觉得做到每秒几兆都没有问题。这样一来,我们就可以视频通话、打电话。

第二就涉及到量子纠缠的概念。量子纠缠又被认为是遥远的地点之间诡异的互动。我们有了卫星之后,就可以在宏观的距离上检验所谓的量子力学的非局域性(non-locality)。

在物理学,大家都追求pushing the limit, 要不就无穷大,要不就无穷小。当你有一种新的能力时,到达新的尺度区间里,如果你发现对现有物理学偏离的话,新的物理就诞生了。

对量子纠缠而言,在宏观的大尺度距离上,会不会有什么变化,会不会受到引力的干扰,实验上还是未知的。这样,在卫星的帮助下,我们就可以对物理学的一些基本问题做一些基本探索和检验,如果做的比较好,有可能发现一些新的物理。

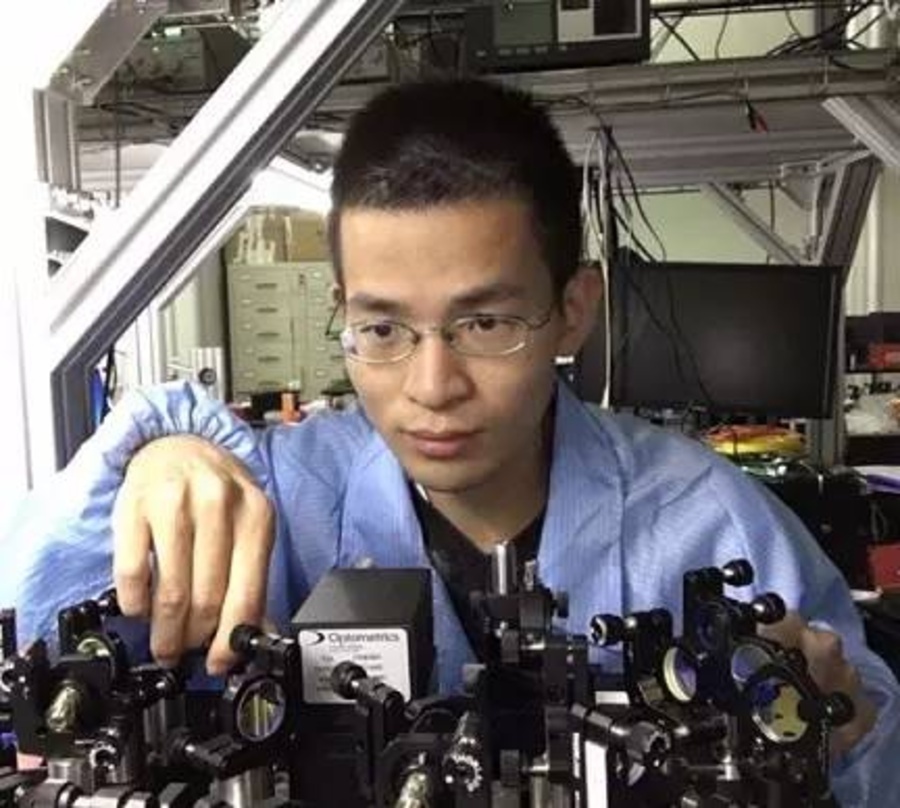

陆朝阳

潘建伟、陆朝阳团队研究入选十大突破榜首背景

1993年,美国科学家C. H. Bennett提出了量子通信(Quantum Teleportation)的概念。量子通信是由量子态携带信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子纠缠原理实现保密通信过程。之后,一个物理学国际小组基于量子纠缠理论,提出了利用经典与量子相结合的方法实现量子隐形传送的方案。

量子力学中的“不可克隆定理”指出,被复制的原量子态会遭到破坏,我们并不能够制造出一个量子态完美的复制品,而只能从一个粒子完全地传送到另一个粒子,随后第一个粒子将不再处于原量子态。

实验的突破出现在1997年。奥地利物理学Anton Zeilinger带领的团队首次在实验上实现了传送一个光子的自旋。那时,潘建伟在维也纳大学攻读博士学位,导师正是Zeilinger,潘建伟以第二作者的身份参与到该实验。

《物理世界》指出,自1997年以来,原子自旋、相干光场以及其他实体等所有单个量子态也相继被传送,但是所有这些实验都局限于传送单一属性,“将传送的属性扩展至哪怕是两个属性,都被证明是壮举”。

18年后,2015年初,潘建伟、陆朝阳团队报告在国际上首次成功实现同时传送单光子的两个自由度——自旋(极化)和轨道角动量(OAM),完成了量子信息实验研究领域的又一突破。2月6日,《自然》杂志封面标题刊登此工作。

潘建伟团队利用一组额外的“超纠缠”光子作为“量子信道”。这组额外的“超纠缠”光子的状态紧密相连,改变其中一个光子的状态,其他光子的状态也会立即改变。通过这个“量子信道”,可以实现两个粒子同时在自旋和轨道角动量两个属性上纠缠。

《物理世界》指出,利用中国团队的方案可以传送更多的量子属性,但随着属性的增加,实验实现起来也越来越困难,因为实现这些要求我们至少有能力在实验上操纵10个光子,而目前的纪录只有8个,这也是潘建伟和陆朝阳团队完成的。潘建伟表示,他们正在向实现10光子纠缠迈进。

另外,据《物理世界》透露,潘建伟团队也在发展另一种替代的方法,该方法能够让团队在3年内将可操纵光子的数目提高到大约20个,“我们应该很快能够传送一个或多个光子的3个自由度”。(作者:陈晓雪,段兆晨。王玫君、邓志英对本文亦有贡献。《知识分子》是由饶毅、鲁白、谢宇三位学者创办的移动新媒体平台,致力于关注科学、人文、思想)