我不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程……

此刻,我想起一个人,想起一位用冶金锻造人生的科学家,他的名字叫徐采栋。

翻开《中国科学家传略辞典》,在徐采栋的名字后面这样记述:“著名冶金物理化学家,有色冶金专家,教授,中国科学院学部委员。……1946年考取前教育部第二届全国公费留学,1949年获法国国家博士学位后回国……。”

不仅如此,徐采栋还是一位著名的社会活动家,曾任贵州省副省长,九三学社中央常务副主席、名誉副主席,先后被选为第三届、七届、八届全国人大代表,第七、八届全国人大常委会委员。

有“韧劲儿”的科学家

1919年的早春,江西省奉新县一个郎中之家传出阵阵婴儿的啼哭,全家都被这种喜庆的气氛笼罩着……

江西自古产才子,奉新更是人杰地灵之乡,明代大科学家《天工开物》的作者宋应星便诞生于此。那是一个风云变幻的年代,就在徐采栋出生后的一个月,北京爆发了举世闻名的五四运动。但是在20年代末期的中国,军阀割据,民不聊生。老百姓衣食无着,没有多少人求医问药,祖父的诊所惨淡经营,生活很是清贫。长孙的降生给徐大夫带来异常欣喜。徐采栋从幼年起就表现出过人的灵性。尽管生活拮据,可祖父仍节衣缩食把徐采栋送去读书。

出身医学世家的徐采栋似乎对自然科学有着特殊悟性。高中毕业后,他以优异成绩考入交通大学唐山工学院矿冶系。1943年,徐采栋毕业后,被分配到玉门油矿矿冶研究所。1946年,他考取当时教育部公费留学,进入法国格罗布电化电冶高等工业学院学习;1949获法国国家博士学位。

祖国解放的喜讯传到海外,徐采栋没有像有些留学人员那样等一等、看一看,1949年学成后的徐采栋毅然回到深爱的祖国。回国后,徐采栋决心要把自己学到的冶炼、特别是铝冶炼专业知识,用到新中国建设事业上。他毅然决然地选择了贵州,“我是搞冶金的,贵州有全国最大的铝矿,我决定去贵州。”

上世纪50年代的贵州是“天无三日晴,地无三尺平,人无三分银”的穷省,那时还有土匪,有野兽,一条条黄泥路上,一个脚窝就是一尺多深。不过贵州人自有生路,那里拥有天赐的丰富资源。

一些人在用木炭炼铁。铁是炼出来了,但没人注意这是以严重破坏生态环境土地资源作为代价的;

一些人在炼汞,把矿石放在“地锅”里炒,再盖上“天锅”,升腾的蒸汽冷凝后就是汞。这“土法冶炼”使汞在蒸腾到天锅的同时,也排出被炼汞的人吸收了,职业病带着痛楚随汞的生成而生成;

……

叔本华曾经说过:“勇气就是一种坚韧;正因为它是一种坚韧,才使我们具有任何形式的自我否定和自我战胜的能力。”徐采栋具有这种坚韧的勇气。自归国到1956年,这位贵州大学工学院的年轻教授,在技术改造、改善工人劳动条件、保护自然环境、加快资源开发速度方面从未懈怠。

1950年到1952年,徐采栋设计并主持研制的小高炉开始炼铁,使铁产量和质量都得到提高,自然环境得到保护。他还炼出了贵州省内的第一块铝锭。

1953年,他主持研制成功高炉炼汞技术,改善了工人劳动条件,同时大幅度提高汞的回收率,被国内其他炼汞厂竞相采用。

1954年,他主持研究出利用贵州锑矿资源提取锑氧粉和精锑。

1956年,他主持电解法制取高锰酸钾的试验,在国内首次获得成功。后在遵义建厂投产,成为国内生产高锰酸钾的重要基地。

1957年,他主持竖炉制钙镁磷肥试验成功,从1958年起,各地陆续建厂,这种方法至今仍是该产品生产的主要方法。

1957年,38岁的徐采栋担任贵州工学院副院长。从此,他开始将前几年在生产实践中积累的经验加以总结,上升为理论并将其系统化。到1966年的9年中,他撰写了《汞冶金的理论基础》、《炼汞学》、《铝氧的土法生产》、《小高炉炼铁》等7部学术著作,及几十篇学术论文。其中,《炼汞学》是我国第一部有关炼汞的学术著作。

倾情教育 惠泽山乡

1982年底,徐采栋出任贵州分管教育、科技、文化的副省长。

工作千头万绪,从抓教育入手。改变贫困面貌,人才是关键。徐采栋的足迹遍布全省各县、乡的小学、中学、大学。他说:“人才的培育事关国家千秋大业,应从基础教育抓起,从师资入手。这件事现已受到普遍重视,很快就会成为社会争夺的制高点。”

翻山越岭,对于一个花甲之年的老人来说实在辛苦,可徐采栋并未把身体劳累当成事,他先到各大学视察了一圈,看到解放30多年了,高校建设发展缓慢,一些学校的教学楼、图书馆破破烂烂,有的学校根本没有实验楼;再到农村一些中小学,只见一些学校危房率很高,有的孩子就坐在砖头上学习,……

徐采栋的心被揪住了!

他下决心在任期内改变这种状况,要为大学修建教学楼、图书馆和实验楼,要把全省中小学危房改建一新。他曾经说:“在某种意义上讲,大学是一个地方科学、文化水平的窗口。改革开放以来不能不注意这个窗口的形象。可我们贵州的大学实在拿不出手。”他提议,为每所大学新盖三幢大楼:实验楼、教学楼和图书兼办公楼,人称“三大件”。

无论是修建“三大件”,还是危房改造,都需一笔数额不菲的资金。他为此奔走呼吁。得到政府支持,他去向世界银行贷款,到英国、法国一些大学去签订合同,并与同行研究从楼房建造到设施配套和师资培训一整套方案的计划和运作。经过多方筹措,各地政府和群众集资,陆续凑集了两个亿的资金,分批分期把两大工程干起来了,基本完成了当年他许下的诺言。

新的教学楼、图书馆,许多中小学新校舍,在贵州大地竖起,徐省长的口碑也留在贵州百姓心中。

徐采栋深深地爱着祖国和人民,但是他没有把这种爱停留在口头上,而是体现在行动中,把脚印深深地留在贵州苗寨和大山中。每当谈起他那“剪不断理还乱”的贵州情节、大西南情节,他总是说:“贵州拥有雄厚的资源,一定能实现小康,用金饭碗去品味富裕的美酒。”

贵州是个有三四百万人没有解决温饱的贫困地区,抓科技成果转化为生产力,搞万人科技扶贫团,是徐采栋上任伊始的另一件大事。

贵州扶贫团的主要指导思想是“授人以鱼,不如授人以渔”,变输血为造血。他自任扶贫团团长,组织科技人员培训贫困地区农民。仅1986年,就有近1.1万名科技人员进山下乡,他们走苗乡,进侗寨,出主意,搞咨询,帮助农民解决实际问题。推广良种、杂交水稻,改良土壤,大搞养殖……。农民们得到了实实在在的好处,扶贫团成效显著。

1987年,中国科协在全国推选两人介绍扶贫经验,徐采栋是其中之一。

老骥伏枥 壮心不已

1992年,徐采栋担任九三学社中央委员会常务副主席。作为一个中科院院士,一个在冶金理论和科研、教学上成就卓著的科学家,参与领导一个以科学技术界高、中级知识分子为主体的参政党,继续为国家的发展效力,徐采栋感到无尚欣慰。

正当改革大潮在东南沿海汹涌澎湃之时,九三学社却把着眼点投向缩小东西部差距,实施开发大西南战略。继《关于长江上游生态保护和资源开发的建议》受到中共中央、国务院的高度重视后,1991年起,九三学社又把目光投向西南连片贫困岩溶地区。

在大西南生活工作近半个世纪的徐采栋对这块土地有很深的感情。他组织专家深入到这一地区进行实地考察,行程万余公里,对该地区进行系统分析和“诊断”,提出《大西南连片贫困岩溶地区脱贫与振兴经济建议报告》,建议把西南连片贫困岩溶地区列入国家重点脱贫与开发计划,变单项扶贫和单项科技推广为智力扶贫和综合治理,走资源开发和环境整治相结合,农科教相结合,把扶贫开发工作转入到发展商品经济的轨道上来,国务院有关部门领导人认为九三学社中央提出的建议具有十分重要的价值,为这些地区的开发提供了科学依据。

随着九三学社中央科技服务工作的不断深入,受到国家领导人高度评价的九三学社与四川广元市、山西临汾、内蒙古哲里木盟的科技合作(时称“三九合作”)也迈上了一个新台阶。徐采栋坚信有中央支持,有专家和当地干部群众努力,一定会取得成果。1996年9月,在国家科委召开星火计划实施10周年表彰大会上,贡献突出的徐采栋被授予“星火特殊荣誉奖”。

1997年,九三学社中央成立了“院士委员会”。徐采栋出任主任,领导由几十名科技精英组成的高智力集团。在他和有关领导的多方奔走之下,九三学社院士委员会通过种种形式,为促成科技成果尽快转化为生产力,为科教兴国战略的实施,发挥积极的作用。

1997年,贵州省4所大学合并为“贵州大学”,徐采栋出任贵州大学校长。

有人问徐采栋在耄耋之年为何要到贵州去做一个大学校长,他说:“不仅仅是一个大学校长,贵州就是一个小学校长要我当,我也当。这就是知恩图报之情啊!”

……

我不去想身后会不会袭来寒风冷雨,既然目标是地平线,留给世界的只能是背影。

世上有一种奉献,叫做无怨无悔;同样,也有一种怀念,叫做直到永远……

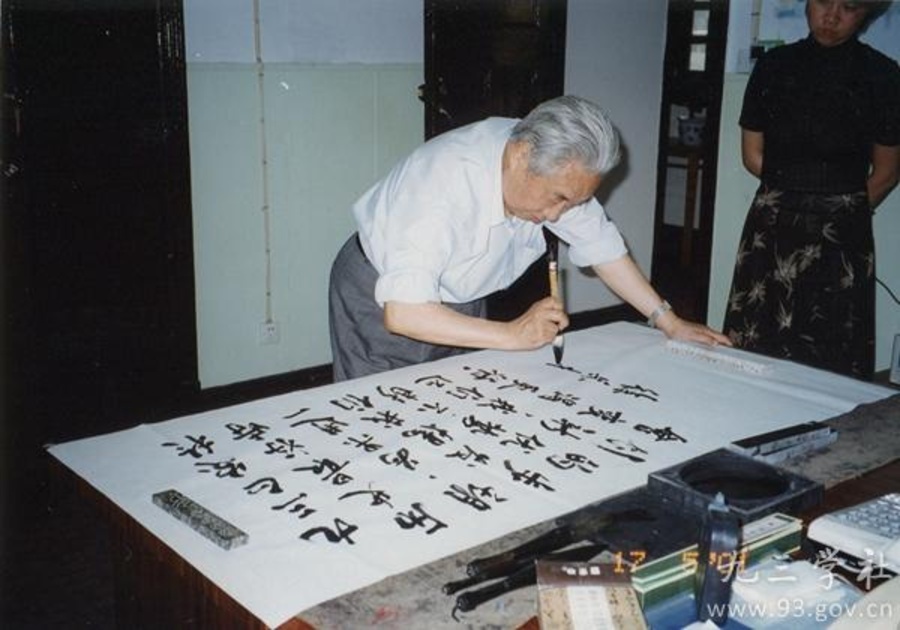

(摄影/昝建军 文/杨琴冬子)

徐采栋简历

徐采栋(1919年3月27日-2016年4月14日),出生于江西省奉新县。冶金物理化学家、有色冶金专家。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。1956年加入九三学社。九三学社第六届中央委员会委员,第七、八届中央委员会副主席,第九届中央委员会常务副主席,第十、十一届中央委员会名誉副主席。

1943年毕业于交通大学唐山工学院(现西南交通大学)。1949年获法国格罗布电化电冶高等工业学院博士学位。曾任贵州工学院副院长,贵州大学校长,贵州科学院院长,贵州省副省长,九三学社中央常务副主席,全国人大常委等职。

2016年4月14日2时22分在北京逝世,享年98岁。