说到女科学家,你想到了谁?

说到女歌唱家,又想到了谁?

九三学社中有一位多才多艺的女科学家、女歌唱家。

她就是上海市儿童医院上海医学遗传研究所所长,博士生导师,九三学社社员、九三学社上海市委科普工作委员会副主任曾凡一。

两代人接力“动物药厂”

位于松江石湖荡镇的动物实验基地是上海交通大学转基因动物研究中心,一直在开展胚胎工程技术和转基因动物(羊、牛)乳腺生物反应器的研究和产业化实践探索。这个基地,培育出一批转基因牛和转基因羊。

1978年,曾凡一(中)与父(右二)母(右一)在上海市儿童医院医学遗传研究所研究室前合影。

对曾凡一来说,这不仅是她的心血,更是她的科学家父亲——我国著名医学遗传学家、中国工程院院士曾溢滔和她的科学家母亲——著名医学遗传学家、上海市儿童医院终身教授黄淑帧的毕生心血。

1998年2月9日,带有人凝血因子IX基因整合的转基因羊在曾溢滔和黄淑帧当时还在奉贤的实验基地——“动物药厂”诞生;1999年2月19日,能在乳汁中分泌人白蛋白的转基因牛“滔滔”也诞生。

黄淑帧说,不光是他们夫妻俩,一家三口都奉献给了“遗传医学”事业。“女儿已经接过了接力棒。”

对成长在这样一个科学家家庭里的曾凡一而言,她的童年是伴随着吡啶试剂的气味长大的,每天放了学就是晃晃悠悠跟着父母做实验。

读中学时,曾凡一就参加了由父母参与主持的世界上最大规模的血红蛋白病普查工作,涉及29个省、市、自治区,42个民族,100多万人。

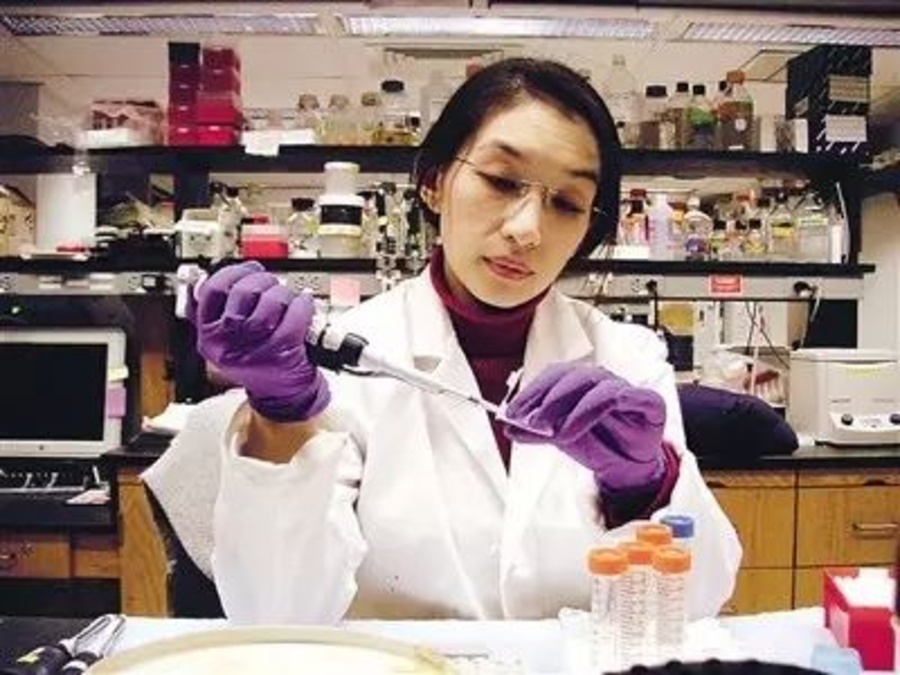

从小接受科学的耳濡目染,曾凡一在科研上出类拔萃,不仅曾是第一位在宾夕法尼亚大学(美国知名常青藤名校之一)获得医学和理学双博士学位的中国留学生,回国工作后还与中科院动物所合作,首次证明了iPS细胞具有和胚胎干细胞相似的多能性。该项成果在国际权威杂志《自然》上发表后引起国内外强烈反响,被美国《时代》周刊评为2009年世界十大医学突破之一。

2010年,中国科学院、第三世界妇女科学组织(TWOWS)、发展中国家科学院(TWAS)共同主办的第三世界妇女科学组织第四届大会上,曾凡一获得第三世界妇女科学组织女青年科学家奖。

科研与音乐不是二选一的抉择

什么是主业,什么是副业,曾凡一的见解是,科研与音乐从来就不是二选一的抉择,它们并驾齐驱、互相裨益。

科学家热爱艺术的例子不胜枚举,她尤其折服于钱学森先生的总结:“科学工作是源于形象思维,终于逻辑思维。形象思维是源于艺术,所以科学工作是先艺术,后才是科学。科学需要艺术,艺术也需要科学。”

母亲指导幼年的曾凡一弹钢琴

曾凡一的音乐天赋从小就有显现:4岁半学习钢琴,5岁登台演出;二十几岁开个人演唱会,出版个人专辑;上海举办的首届外国流行歌曲大赛,获得独唱第一名……“这其实也是受到父母的熏陶。父亲总在家画油画、写小说和做木匠活儿,而母亲则热爱弹琴、唱歌。”

为了追求自己的音乐梦,曾凡一在美国宾夕法尼亚大学求学期间,主攻生物专业的同时,还兼修了音乐专业的所有主课科目。

参加中国音乐电视大赛

她还在中、美两国举办多场独唱音乐会。“这使我走向了社会。我学会了沟通,学会和人打交道,我学到了非常多的东西——之前一直在实验室或者教室,跟社会接触不多。音乐对我搞科研影响是非常大的。现在的年轻人,包括我的学生,都是比较直线的思维,读书就一直读读读,读下去,思路不开阔。”

跨界可能是科学创新的重要素养

在报考宾夕法尼亚大学医学院双博士时,她展示给考官两件事:一个是她所取得的科研成果,一个是她唱的歌。从六千人里脱颖而出被录取后,曾凡一才知道,科研成果是获得报考资格的必要条件,而看似无关紧要的音乐爱好,则给了她“敲门砖”。

现在,曾凡一常教导学生,所有学科之间都可以融会贯通,如流水汇聚成河,相反,非此即彼的选择是一种简单的线性思维。

曾凡一还有过很多跨界之举,和美国演员、导演一起学语言表达、演讲表演,自编自演百老汇舞台剧;学萨克斯,又以此为机缘,唱起了爵士。曾凡一认为,跨界可能是科学创新的重要素养。

变换工种是最好的休息。曾凡一说,“工作累了,想破头也想不出来的时候,就唱唱歌,吹一曲萨克斯;夜里灵感来了,就作曲。这样既是一种休息,也是练习音乐技艺的好办法。”

曾凡一说,科学与艺术并不是两条单行线,它们具有相似的审美和灵感;艺术使科学插上想象的翅膀,科学让艺术从梦想变为现实。“这也是为什么,我将来要在松江的转基因科普基地举办一些音乐会、艺术活动的原因,因为音乐能够激活人的想象,给人带来灵感!”

本文参考自:马丹《曾凡一:双博士的女科学家&喜欢萨克斯唱爵士》(《新民晚报》)等文章