10月17日是个特殊的日子。九三学社第八、九届中央委员会副主席,第十届中央委员会名誉副主席,中科院院士、我国造船学科和船舶工业发展先驱杨槱迎来了他的百岁生日。

杨槱既是中国船舶海洋事业发展的同行者与见证人,也是中国船舶计算机辅助设计的创始人、船舶技术经济论证的开拓者、船舶帆船史的奠基人,还是培养国家船舶人才的教育家。

他一生爱船,学船,造船,教船,写船,他自身也是一艘航船,一生聚积能量为着中国的“海洋强国梦”破浪前行……

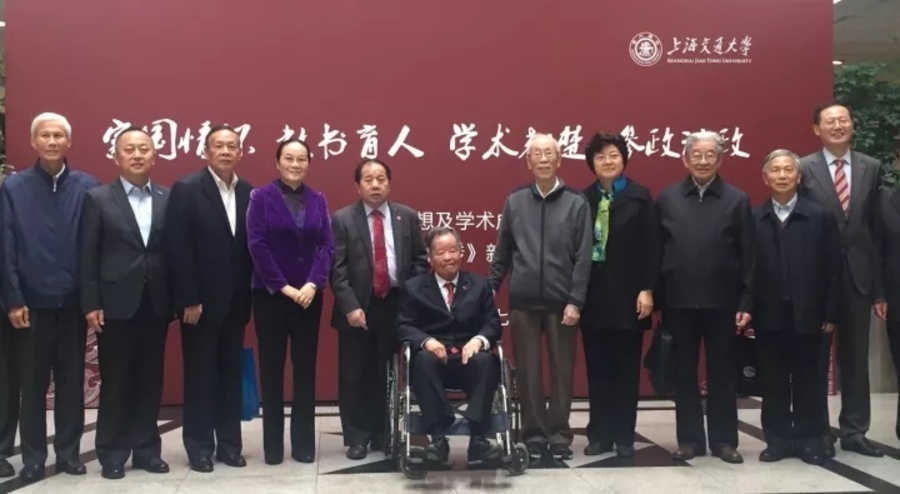

为了传扬和研究杨槱的治学思想和精神风范, “爱国情怀、教书育人、学术翘楚、参政议政”——杨槱先生育人思想及其学术成就研讨会暨《扬帆沧海杨槱传》新书发布会在上海交通大学隆重举行。九三学社中央副主席、上海市政协副主席、九三学社上海市委主委赵雯出席,并与上海交通大学校长、党委副书记、工程院院士林忠钦共同为新书揭幕。

中科院上海分院分党组副书记田申荣宣读了中国科学院院长、党组书记白春礼发来的贺信。

九三学社上海市委副主委、社上海交通大学委员会主委刘成良宣读了全国政协副主席、九三学社中央主席韩启德发来的贺信。贺信中说:“您的生命,在年富力强时熠熠生辉,在耄耋暮年时更加壮志高风……您不论学问还是品德,都是值得所有‘九三人’学习的榜样。衷心祝愿您幸福、安康!”

从教70余载,杨槱的学生已成为中国船舶行业的领军人物和栋梁之材,他们在各自的岗位上,为实现中国船舶业领先世界的目标而努力。他们中的代表——中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理南大庆和中国船舶重工集团公司第701研究所研究员、工程院院士朱英富也特意赶来庆祝杨槱百岁寿辰。

朱英富回忆当年往事,仍记忆犹新:“1959年,我刚好大二,身为交大教务长的杨槱先生为我们上船舶概论课,我们都极为激动,很早要去占位子,我去晚了,只能坐到后排。我记得《人民日报》还专门配发了照片。当时我们用的教材也都是杨槱先生亲自撰写的。”

杨槱始终关注船舶人才的培养,从1997年起他累计捐资110万元,设立“杨槱院士奖学金”,资助那些怀有造船梦想的学生。2013年“杨槱院士奖学金”获得者陈熠画代表奖学金获得者在会上做了发言,感谢杨槱如明灯照亮后辈学子的道路。

在掌声与祝福中,交大船舶海洋与建筑工程学院学生们向杨槱赠送了礼物,共祝他生日快乐、福寿安康!

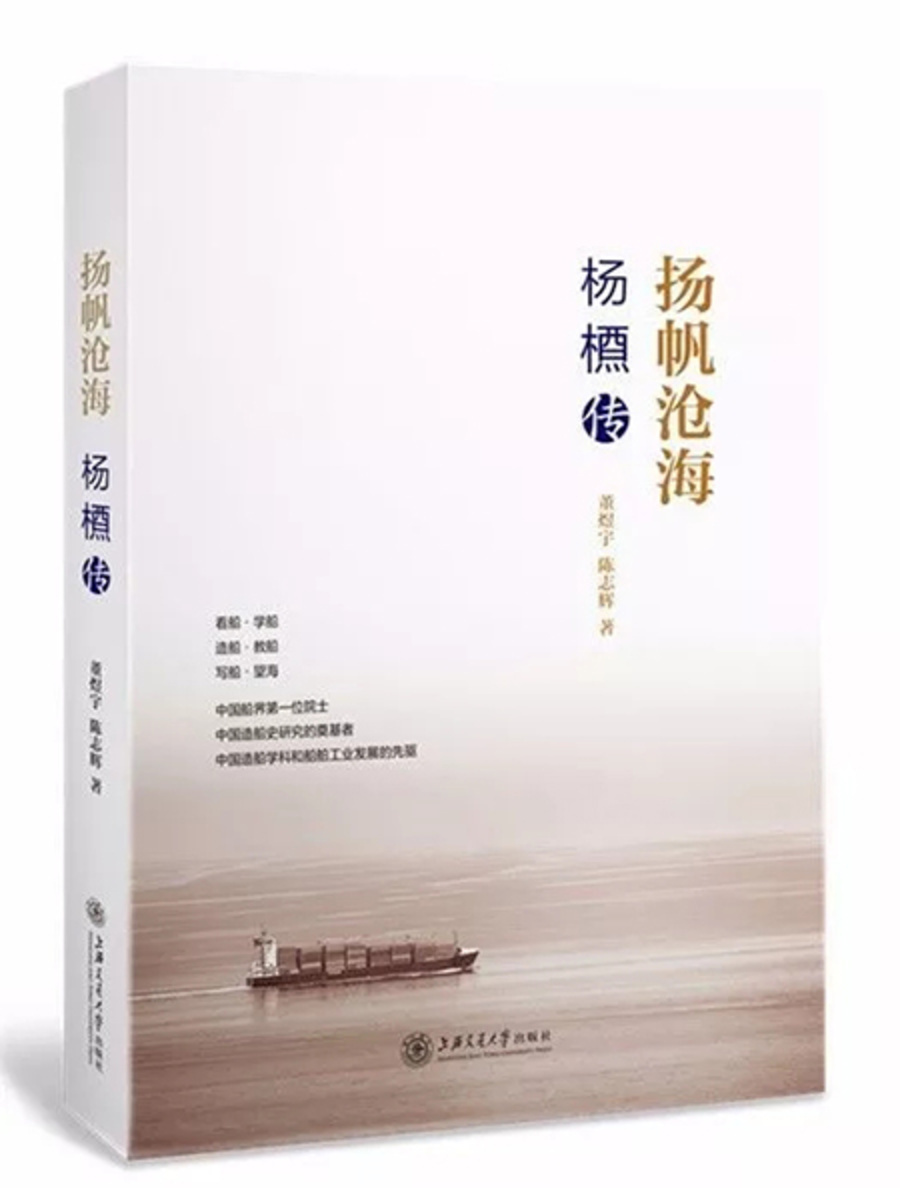

《扬帆沧海杨槱传》一书以杨槱的相关传记资料、回忆录、访谈资料为基础,通过对他百年人生发展历程中看船、学船、造船、教船、写船、望海等具体活动的研究,再现了他作为中国造船学科和船舶工业发展的先驱、中国船史研究的奠基者,在国家社会的发展变迁、中国造船事业和高等教育事业发展历程中执着探索、不懈前行并取得成功的轨迹。以期呈现他爱国敬业、淡泊名利、勇于探索、无私奉献的崇高精神。

【杨槱简介】

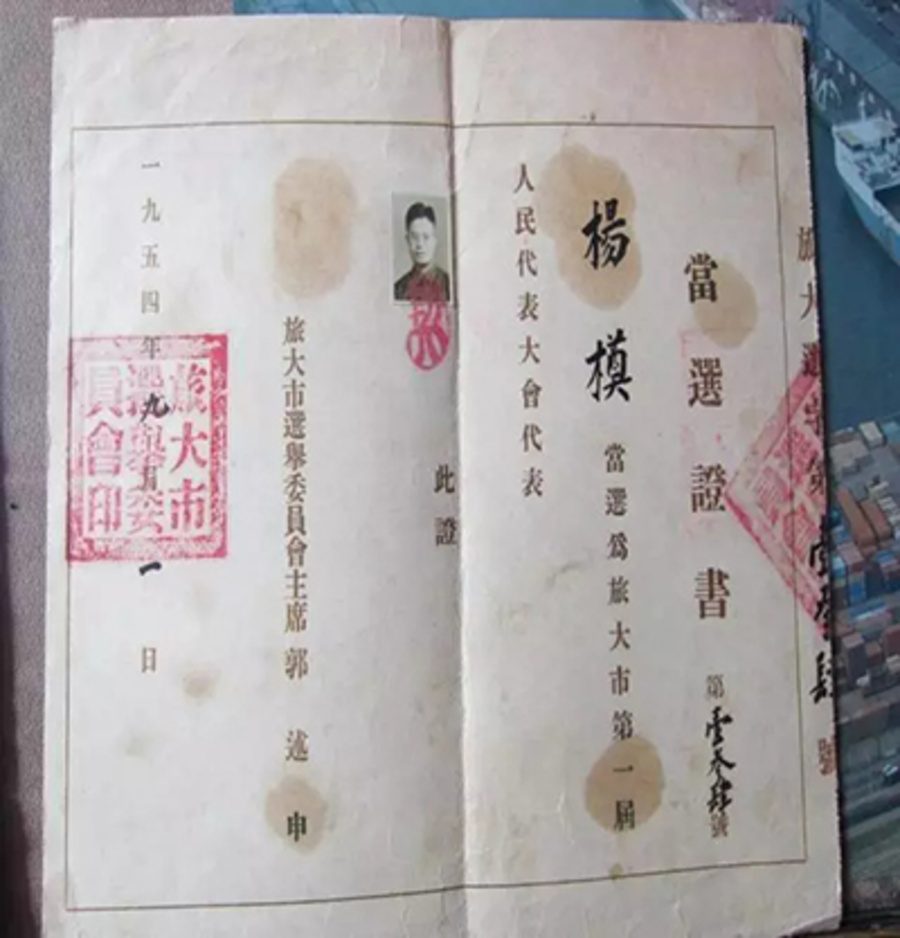

杨槱,1917年10月17日出生于北京。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。1956年加入九三学社。九三学社第八、九届中央委员会副主席,第十届中央委员会名誉副主席,中国船界第一位院士,中国造船史研究的奠基者,中国造船学科和船舶工业发展的先驱。

看船·学船:理论与实践相结合

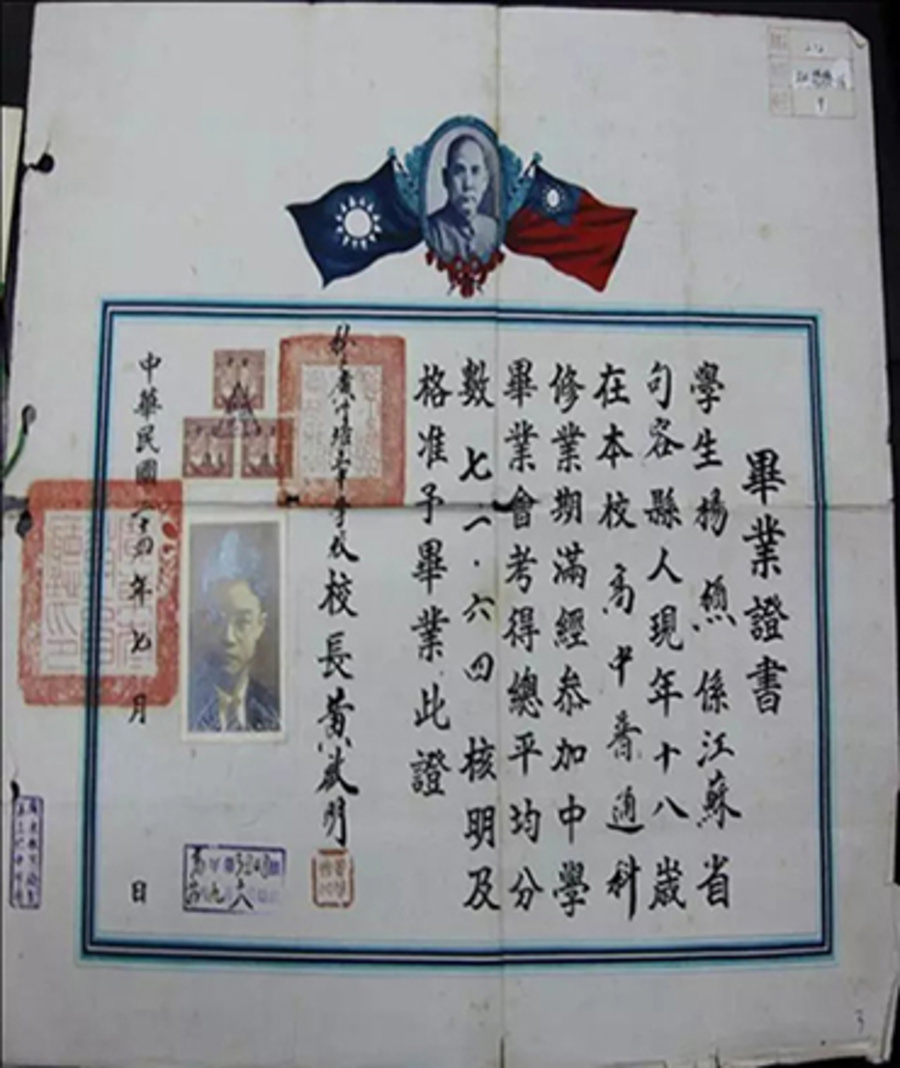

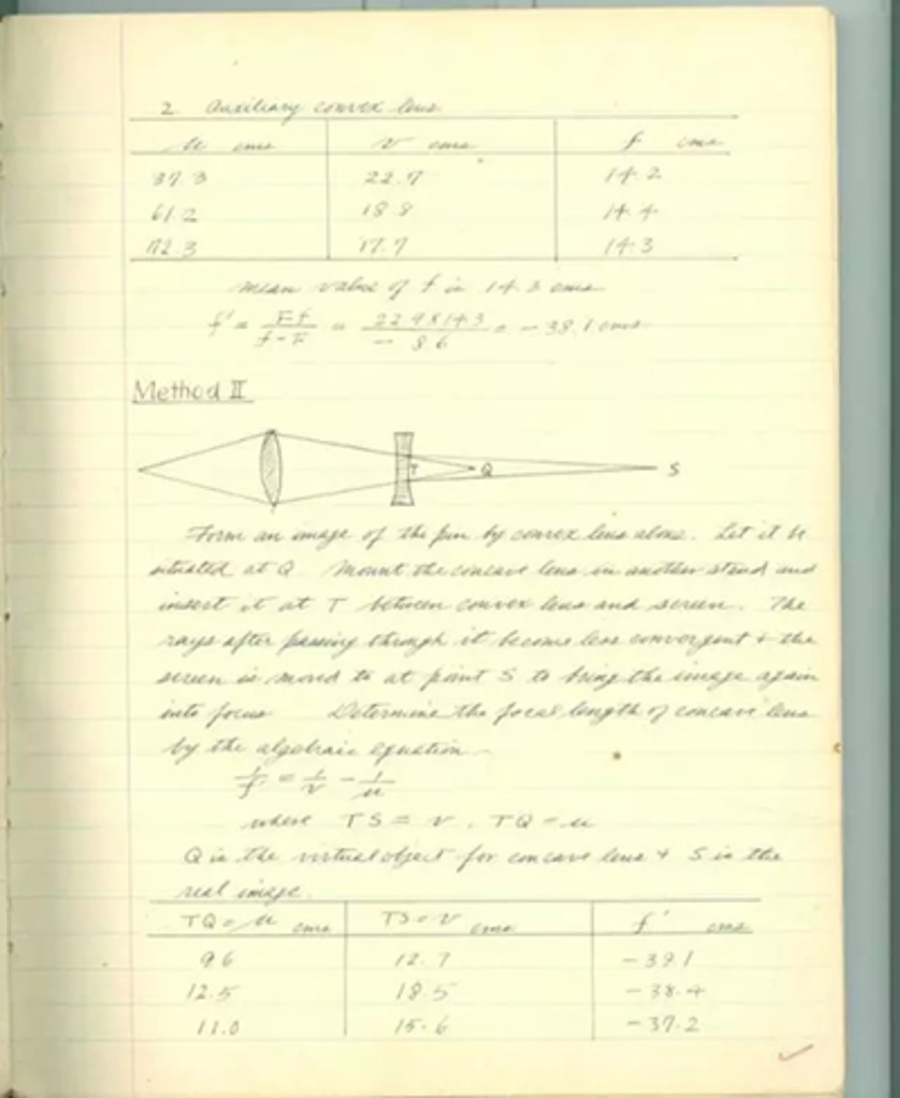

“我是高中毕业就到英国去读大学的。到了英国之后,经过半年的补习,英语和数学的入学考试顺利地通过了。但入学后,感到英语水平还太差。在课堂上,教师都把要点和公式推导详细地写在黑板上,我也能够匆忙地抄录下来。但有一位物理教授只在黑板上写一个大标题后,就在讲台上谈笑风生,同学们也听得津津有味,而我听懂的不过一半左右。课后,借同学的笔记本校对一下,晚上找参考书阅读。我花的学习时间比别人多几倍,每天晚上都要到十一点半以后方能入睡。幸好考试还能及格。英国大学的学位考试是很严格的,毕业时的淘汰率达50%以上。”

1935年留学证明和中学毕业证书

1937年格拉斯哥大学物理课程笔记

”我所就读的格拉斯哥大学工学院采用一种Sandwich System(夹心面包,即半工半读制),冬季六个月在大学读书,夏天六个月在工厂当学徒。当地工业部门不仅要大学毕业,还要学徒满师,才能当工程师。我下厂时,跟一个老师傅,白天一起干活,晚上住在他家,成为他家的一分子。这与我后来在工厂工作能够与工人们有共同语言,有密切关系。我在工厂三年也学会一些苏格兰土语。船厂噪音很大,彼此之间讲话听不见,我也学会一些手语。船厂经理对我说,你在工厂半年学到的知识要比你在大学一年得到的还多。这话也有一定的道理。”

中国造船创刊号1948年

第一个监造航空母舰的中国人

1944年冬,我应邀参加中国海军造船人员赴美服务团。在美国期间,不论在造船、修船的工作中,还是在舰艇监造官培训班和舰艇损害管制、船舰救捞、锅炉操作和救火防火等学校的培训中,都因我有较好的理论基础,思想又敏捷,学习成绩突出。回国后,在青岛造船所和上海海军机械学校的工作也卓有成效。这样,我很快就在中国造船界被认为是后起之秀了。我的座右铭是:“勤能补挫”和“熟能生巧”。

1949年11月辞职登记表 工资表

20世纪50年代聘书

造船·教船:善于抓住一切机会学习

1952年到1954年我担任大连中苏造船公司(现在的大连造船厂)副总工程师。该厂以修船为主,遇到的疑难问题主要是机器方面的问题,还有材料方面的冶金和热处理等问题。这些,我都是“门外汉”。但是,作为总工程师,至少别人讲,你要听得懂。还有,那时公司的总工程师是苏联人,他只管生产。至于安全保护,天灾防卫等都归我负责。这些都有学问,过去我接触不多,都要用心学。后来感到:这些学习对我也是很有益的。

耄耋之年致力于海洋文化建设

从一线船舶设计研究工作退下来之后,杨槱院士笔耕不辍先后出版了《帆船史》《轮船史》《郑和下西洋史探》《大航海时代》《人、船和海洋的故事》等五部关于船舶和海洋科学史的研究著作,积极致力于船舶和海洋文化传播事业。(文/张瑾 摄影/黄赟)