在九三学社北京市委员会机关的文化墙上,有一句引自启功先生的话:“民主党派本以政治提高为主旨,而九三当四化需材之时,更有学术开济之重任。”

这句话体现了启功先生对九三学社的深刻理解和认识——九三学社作为民主党派,主旨是“政治提高”,也要兼顾“学术开济”。那么,这句话是何时何地所说,背后有什么故事?

这要从一封信说起。

相邀入社——一封启功先生的手札

启功(1912年—2005年),中国著名学者、书法家、教育家、文物鉴定家,1952年加入九三学社。启功精研古典文学、文献学、书画鉴定,著有《古代字体论稿》《诗文声律论稿》等。执教北京师范大学,以幽默生动的授课风格和“学为人师,行为世范”的校训精神影响无数学子。

20世纪80年代初期,百业待兴,重新奋起,改革开放的澎湃大潮激动人心。广大知识分子深受鼓舞、精神面貌焕然一新。1982年,邓小平提出干部队伍“革命化、年轻化、知识化、专业化”的“四化”方针。

在这一背景下,1983年,启功先生写了一封亲笔信,邀请一位挚友加入九三学社。这封信以毛笔写成,极为清秀。除了有很高的书法价值,也是研究九三学社社史的重要资料。

2024年,九三学社北京市委副主委、首都师范大学中国书法文化研究院教授叶培贵发现了这封信,并进行释文。全文共380字,内容如下:

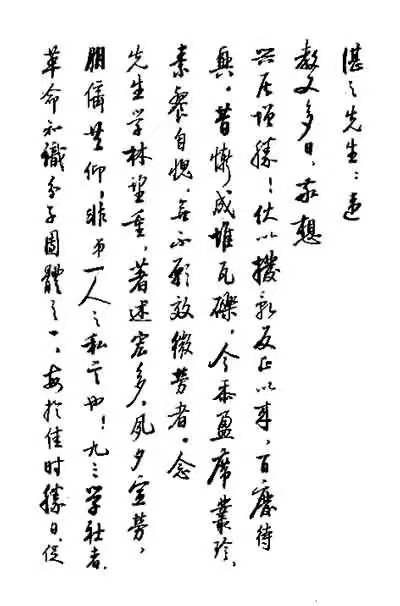

“湛之先生:违教又多日,敬想兴居增胜!伏以拨乱反正以来,百废待兴。昔惭成堆瓦砾,今忝盈席丛珍,素餐自愧,无不愿效微劳者。念先生学林望重,著述宏多,夙夕宣劳,朋侪共仰,非弟一人之私言也。”

在这封信的开头,启功盛赞这位朋友“学林望重,著述宏多”,表达了“违教多日”的想念和敬仰。

写信时,启功已有31年社龄,任九三学社中央常委。字句之中,可以感受到启功对九三学社“因理解而热爱”的真挚情感。

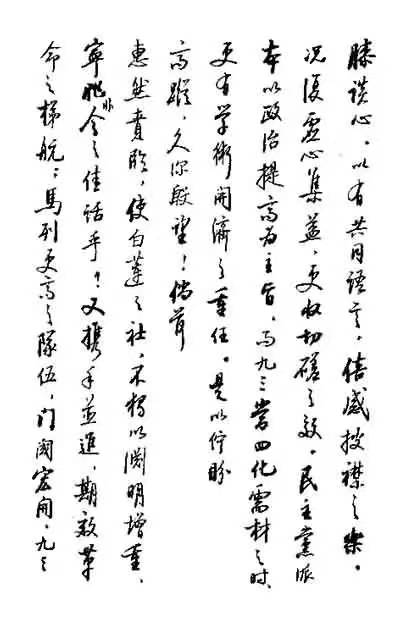

“九三学社者,革命知识分子团体之一,每于佳时胜日,促膝谈心,以有共同语言,倍感披襟之乐。况复虚心集益,更收切磋之效。民主党派本以政治提高为主旨,而九三当四化需材之时,更有学术开济之重任。是以伫盼高踪,久深殷望!倘荷惠然贲临,使白莲之社,不独以渊明增重,宁非今之佳话乎?又携手并进,期效革命之梯航;马列更高之队伍,门阈宏开,九三无阻于竿头之步也。”

启功认为,作为民主党派,九三学社“以政治提高为主旨”,同时,在四化建设之时,更兼具“学术开济之重任”。因此,“久深殷望”,伫盼老友加入。

启功还引用了陶渊明与庐山莲社相交的故事。苏轼曾评价陶渊明“欲仕则仕,不以求之为嫌;欲隐则隐,不以隐之为高”。“使白莲之社,不独以渊明增重”,既是对这位“湛之先生”品行高洁的赞誉,也体现了启功对九三学社的深厚情感。

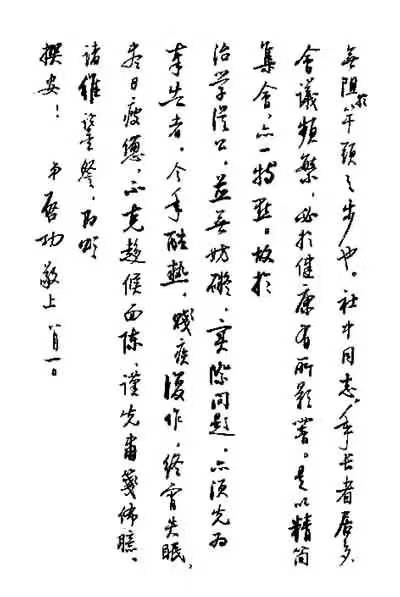

“社中同志,年长者居多,会议频繁,必于健康有所影响,是以精简集会,亦一特点。故于治学、从公,并无妨碍,实际问题,亦须先为奉告者。今年酷热,贱疾复作,终宵失眠,尽日疲惫,不克趋候面陈,谨先肃笺布臆。诸维鉴察,即颂撰安!弟启功敬上,八月一日。”

信的结尾,启功再次为不能面陈表达歉意,思念之情跃然纸上。

2025年是九三学社创建80周年。重读这封写于1983年的信件,经过几十年时光的淬炼,启功对九三学社的深刻认识、理解,依然让人深为触动。

傅璇琮其人——一株“骆驼草”

信中提到的“湛之”,是时任中华书局副总编的傅璇琮先生笔名。

傅璇琮是谁?何以让启功如此器重,相邀加入九三学社?

傅璇琮(1933年—2016年),是中国著名的古典文学研究专家、文献学家,尤其在唐代文学研究领域具有深远影响,被公认为20世纪后半叶唐代文学研究的奠基人之一。

傅璇琮身材不高,典型的南方人,清癯中蕴含着神采。外表温和的傅璇琮,骨子里有一股倔强。他多次以“骆驼草”自喻,这一意象贯穿了其人生与学术生涯。

傅璇琮于1951年进入清华大学中文系学习,由于全国高等学校院系调整,1952年进入北京大学中文系古典文学专业学习,1955年毕业后留在北京大学中文系担任古典文学教师。1958年,由北京大学调到商务印书馆,后又调至中华书局。至2003年退休,从事出版工作45年。

但从事出版行业,并不是傅璇琮的主动选择。1958年,26岁的青年傅璇琮参加了乐黛云的青年文学团体并创办“同人刊物”,被定为“右派”,调至商务印书馆。戴上了“右派”帽子,政治上再没有任何前途,傅璇琮难免情绪失落。

时任商务印书馆古籍编辑室主任吴泽炎,让傅璇琮根据云龙旧编重新编辑清代学者李慈铭的《越缦堂日记》。开始,傅璇琮借古籍的阅读整理排遣忧愁,渐渐地沉迷其中,忘却了自己的“罪人”身份。

编辑工作,确实有所谓“为他人作嫁衣裳”的味道。但傅璇琮立下一个志愿:“我要当一个好编辑,当一个有研究水平的专业编辑。我们要为编辑争气,树立信心:出版社是能出人才的,编辑是能成为专家学者的”。一是不做重复的事,摸索一些新路;二是不做虚浮的事,尽可能务实。这是傅璇琮的自我定位和要求。

曾经有人请教傅璇琮如何做学问,大家都以为先生肯定会滔滔不绝讲很多方法、方式什么的,谁知他只慢慢地说了一句:“做学问就是把中华书局五百字的大稿纸一撕两半,遇到有用的材料就抄下来。”当大家还在等着下文的时候,傅先生补充道:“就这些了。”

傅璇琮在做历史文化的综合研究,正是以这种“竭泽而渔”的方式来占有文献资料。虽是编辑出身,做的却是“采铜于山”的原创性工作。

采铜于山,千辛万苦唯自知。在这种“舍易就难”实证做学问的功夫下,傅璇琮的著作有口皆碑。他先后出版《唐代诗人丛考》《李德裕年谱》《唐代科举与文学》和《唐才子传校笺》,不管是事迹考辨也好,谱录编写也好,某一领域的研究也好,都是认识一个时期文学总的风貌,对这风貌作出解释与评价。这不仅要有广阔博通的知识面,更需要有一种整体审视历史的能力。

以250万字的巨著《唐五代文学编年史》为例,傅璇琮的基本思路是:首先把唐五代数百位作家的行踪搞清楚,然后将一个个作家的个人年谱、交游情况、作品系年加以综合排列。在此基础上,借用传统的编年体史书的范式,把唐朝的文化政策,作家的活动,重要作品的产生,作家间的交往,文学上重要问题的争论等等,择取有代表性的资料,一年一年地编排。

这部书类似文学史料的“长编”,基本上是述而不作,没有大段的叙述评析文字,只是如实地排列那些具有文学史意义的人物活动与创作的原始史料,严谨地辨析这些史料的可信度与价值所在。可谓是文学史上“立体交叉”的生动图景。

在书中,傅璇琮生动流利地写出唐文人的众生相。例如举子拜谒公卿与投献行卷、三试过后紧张看榜、中榜后欣喜若狂、参谒宰相、曲江赴宴、题名慈恩、杏园探花以及落第者垂头丧气、借酒消愁、“打既耗”等情状,还有科举中请托贿赂、结党舞弊、恃势怙霸、滥打秋风等种种场面。

傅璇琮认为,理解了这些历史细节,才可以更好地理解“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的狂喜,“妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无”的急切,从而更为细致而恰切地感受唐代文学中微妙鲜活的情感表现,更加立体地了解时代环境与文人心态之关系。

钱锺书先生曾称赞说:“璇琮先生精思劬学,能发千古之覆。”傅璇琮说:“我们应当把眼光放远一点。学术上的一些基本工作,是不应该受什么‘热’的影响的,比起轰轰烈烈的什么‘热’来,它确是比较冷。我们应当提倡这样一种学术品格,那就是舍易就难,舍热就冷。”而他自己的研究,正是走着这样的路。

在《唐代科举与文学》一书中,傅璇琮谈到自己参加中国唐代文学学会第二届年会,在敦煌调研的经历:

“车过河西走廊,在晨曦中远望嘉峪关的雄姿,一种深沉、博大的历史感使我陷于沉思之中,我似乎朦胧地感觉到,我们伟大民族的根应该就在这片土地上。在通往敦煌的路上,四周是一片沙碛,灼热的阳光直射于沙石上,使人眼睛也睁不开来。但就在一大片沙砾中间,竟生长着一株株直径仅有几厘米的小草,虽然矮小,却顽强地生长着,经历了大风、酷热、严寒以及沙漠上可怕的干旱。这也许就是生命的奇迹,同时也象征着一个古老民族的历史道路吧。”

文中提到的“矮小却顽强生长”的小草,正是骆驼草。如傅璇琮在《驼草集》中所述:“经历大风、酷热、严寒,将根越扎越深”。

不起眼的骆驼草,默默滋养荒漠。傅璇琮的学术风格注重扎实的文献考据,倡导“读冷僻书”以避浮躁,强调“基础工程是学术研究的根本”。这正是骆驼草的精神写照。

傅璇琮总是尽可能“作立体交叉的研究,让研究的对象活起来。”而这种精神,也仿佛使我们,认识了一位鲜活的傅璇琮先生。

“学”人之交——启功与傅璇琮的交往

1983年,启功写这封信时,两位先生已有十余年的交往。

二十世纪70年代初,周恩来总理指示,请中华书局重新整理点校“二十四史”与《清史稿》。中华书局邀请包括启功在内许多学者前来参与工作。有些学者就住在中华书局办公室,如武汉大学唐长孺、山东大学王仲荦先生等。

当时,启功应邀点校《清史稿》,虽未居住,但仍每天来,中午就与大家一起拿着饭碗,到食堂排队。

“这样著名的学问大家也与普通工作同志一样,经常上下楼倒开水,来回领饭菜,现在真很难想象。”这是傅璇琮对启功最初的印象。

自此,两位先生常常在一起交谈、聊天,甚为融洽。

待启功返北京师范大学执教,陆续在中华书局出了几部书。1981年出版的《启功丛稿》,即由傅璇琮为责任编辑。巧合的是,这也是傅璇琮作为责任编辑,编发的最后一部书稿。

傅璇琮这样回忆编辑《启功丛稿》的经历:

“那时我虽已担任中华书局古代史编辑室副主任,还能抽出时间发一些书稿。这部将近二十八万字的著作,五月份发,同年十二月印出,加上送启功先生校阅一次,我校读两遍,整个排校、印装过程是相当紧凑的,按现在的速度算是够快的了。”

在《启功丛稿》出版十年后,傅璇琮重读此书,写道:“正如白居易所说,年岁渐长,阅事渐多,近日重读这部著作,产生出一种从未有过的亲切感,享受到一种在学识追求上得到极大满足的愉悦。”

傅璇琮认为,“无论是作长篇专论,还是短篇题跋,他都能把复杂的学术问题,以朴素简括的文字,说得明明白白,行文如行云流水,而又间以风趣幽默,使人在得到学术进益的同时,又享受到读书的乐趣。这是启功先生人品与文品的统一。这样的学风,正是启功先生光风霁月般的人品的映照,更值得我们深入的研求。”

1999年,《启功丛稿》重新扩编三大册,仍在中华书局出版。启功在“前言”中特为提及:“八十年代初,中华书局老友傅璇琮先生嘱自裒零篇旧稿成册……傅先生督为从速印刷,出版部门术语曰‘拔号’者,不日印成”。

除了编辑出版中的交流,启功指导硕士生、博士生的毕业论文,也经常邀请傅璇琮去参加答辩。

这便是两位“学”人的君子之交。两人书信往来,以学术立心,既在《全宋诗》的校注中切磋琢磨,也在文化复兴的使命中同声共气。他们的情谊,超越了个人志趣的契合,更凝聚成一代知识分子“以科学精神立言”的集体缩影。

回到1983年。在收到这封入社邀请函后,傅璇琮是什么反应?

“九三学社虽也是‘革命知识分子团体之一’,但学术专业性很强。启先生当仍把我视为一介书生,故特要引我介入。”而陶渊明与庐山莲社相交的典故,在傅璇琮看来,是因为启功先生“把我作为一个文人相待的”。

心神相交,傅璇琮立刻读懂了启功的知音之情。

“我当然不能辜负启先生殷望。”于是,由启功介绍,傅璇琮于1983年正式加入九三学社。此后,傅璇琮连续任第八、九届全国政协委员,九三学社第八、九、十届中央委员会委员,中央文史研究馆馆员。在参政报国这片热土上,继续做一棵扎根群众、为国家和社会发展竭尽所能的“骆驼草”。

这封信也一直由傅璇琮所珍藏。每每重读,“启先生对我的扶掖、奖励,以及他对九三学社的重视、支持,都让我深受教益。”

八十载风雨兼程,九三学社“爱国、民主、科学”的初心未改。

斯人已逝,当我们再次重读这封信札,眼前再次浮现启功、傅璇琮相识相交的故事;耳畔再次听见两代“学”人的精神对话;心中再次涌起参政报国、履职为民的情怀。一代代九三人知道,伴随我们成长的,从不是独行的孤灯,而是照亮民族复兴前路的星火长明。(程恳,九三学社北京市委参政议政部副部长)

后记:

九三学社北京市委副主委、中国书法家协会副主席、北京市书法家协会主席、首都师范大学中国书法文化研究院教授叶培贵:

启先生和傅先生都是学富五车的大家,传统文化素养深厚,所以启先生的信,完整地采用了古典信札的语言以及书写格式。书写格式所反映的传统礼仪尤其值得关注,特拈出之。其一,凡是谈及傅先生处,都采用另起一行的方式。如“违教多日”是说“很多天没有听到傅先生的教诲”(这当然是谦虚的说法),这里的“教”,是傅先生的“教”,所以另起一行;又如“伫盼高踪”,这“高踪”也是傅先生的,也另起一行。其二,两处自称“弟”和一处提及“贱疾”,特意用了小一号的字来书写,也是贬抑自己尊重对方的常用书写礼仪。

古人说:“尺牍书疏,千里面目。”今天的我们,看到这样的书写礼仪,一定会为老一辈学人的敦厚谦恭而感动的吧?傅先生作为收信人,心中也一定是深感温暖的。九三人的文化厚度和温度,静静地流淌在纸笔间,脉脉地为我们这些晚辈,树立了高标。

参考书目:

[1]傅璇琮.《驼草集——傅璇琮文集》[M].北京:中华书局

[2]傅璇琮.《唐代科举与文学》[M].北京:中华书局

[3]中华书局编辑部.《傅璇琮先生纪念集》[M].北京:中华书局